O dia chegou. A gente já esperava. Esperava? Quando um pai está doente há algum tempo, preferindo a escuridão das cortinas fechadas à claridade das ruas, imagina-se que talvez a morte esteja perto. Mentira. No fundo eu pensava que ele recuperaria o peso assim como recuperou a vontade de ler e que logo estaríamos comemorando seus 90 anos. A madrugada o levou sem pedir minha opinião, e o arrastou, suavemente, por um corredor que é na verdade uma longa estrada para um lugar misterioso. Ele atravessou o caminho em silêncio, dormindo, e me deixou com a imaginária vela dos 90 anos na mão. Não pude pedir que me avisasse antes de partir – melhor assim.

Melhor? Talvez se eu estivesse ali ele demorasse um pouco mais, só para ter certeza de que eu estava bem, de que chegaria com segurança em casa, não estaria sozinha na rua de noite, que trancasse as portas, desligasse o fogo, cuidado, Claudia, cuidado. Era a palavra mais dita para mim. Isso me atordoava, mas agora entendo que dizer cuidado era uma forma de guardar o tempo da minha existência.

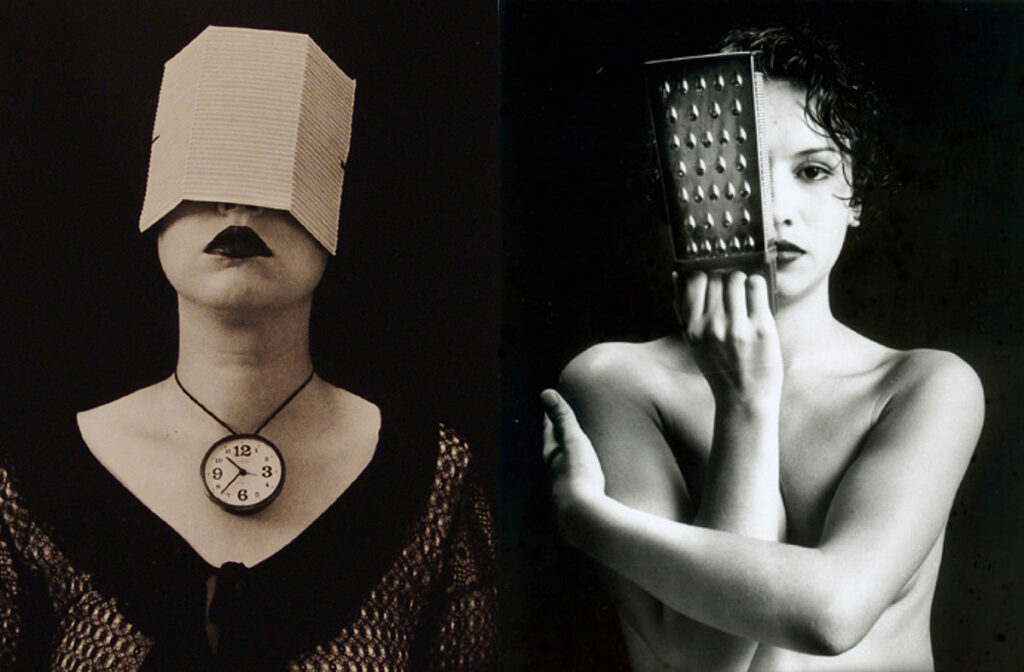

Meu pai era fotógrafo de arte. Gostava de tirar foto de gente, principalmente. A sala da minha casa nos finais de semana se tornava uma espécie de galeria, onde ele expunha os resultados do sábado de manhã, quando saíamos. Sempre de máquina em punho – quase nunca andava de olhos nus. Tinha um laboratório nos fundos do pequeno apartamento do Jardim Botânico, onde morávamos. Entre as centenas de fotos que tirava de mim (na qualidade de guardador do meu tempo, para que nenhum gesto se perdesse sem o registro), havia a paisagem de várias pessoas. Aprendi a ver esteticamente o mundo pelo aprendizado desse olhar. Aprendi a querer registrar os gestos dos que me emocionam e compartilham comigo a vida, também na tentativa de cuidar do tempo alheio.

As memórias fotográficas se juntam à memória dos passos, das palavras e dos momentos, as longas conversas durante os almoços de domingo… A arte dele está por toda a parte na minha casa: nas gavetas, nas paredes, nos livros que me deu – Claudia, você quer este? Quero sim, pai. E ainda há dezenas que ainda quero e vou tentar abrigar nas minhas estantes. Para guardar o que os olhos dele guardou.

A memória é generosa, assim como o trabalho da mente, que ajuda a gente a esquecer o mal e a exaltar o bem. Os desajustes naturais de uma convivência não entram na soma das lembranças. A mais importante talvez seja aquela que me ajudou a escolher minha profissão. Eu tinha por volta de 10 anos e só lia por obrigação os livros que o colégio mandava. Ele não aceitava minha indisposição à leitura. E me trazia outros, que eu deveria ler para contar-lhe a história depois. Ele chegava do trabalho e me pedia a leitura de volta, fazia perguntas, queria me testar, sem que eu percebesse, embora percebendo, claro. Aprendi a viver rodeada de livros. Quando ele entendeu que tinha dado certo, falou: “Tanto que eu insisti…”

O mundo sem os olhos do meu pai não existe, porque aprendi a olhar para o mundo buscando a luz e a sombra, como se cada cena ou pessoa pudesse ser capturada no momento certo. Ele dizia que as coisas são bonitas por si só. Não dependem do maquinário sofisticado ou dos estúdios para se revelarem – o mais importante é o olhar de quem as descobre. Sua arte tinha muito do surrealismo. Era apaixonado pela arte moderna e em boa parte do que produziu, acho, tinha o toque daqueles mestres.

O que mais me conforta é que ele pode me ver como escritora e também, portanto, no caminho da arte. Ele esteve em dois dos meus lançamentos. Recentemente, leu um dos meus textos para o Rascunho e me escreveu: “Fiquei muito orgulhoso da minha filha”. Esse registro é uma memória que dá as mãos àquela outra e me devolve a imagem do pai sentado à beira da minha cama me incentivando a gostar de ler. Ninguém se torna escritor se não for um leitor em primeiro lugar. Ele gostava de me ver escrevendo, mesmo sabendo que escrever talvez não fosse uma “profissão oficial”, daquelas que dão conforto financeiro, mas nunca me deixou saber disso antes que a vida me mostrasse a verdade.

A dor imensa persiste, mas o solavanco da circunstância faz a gente refletir ainda mais sobre nossa passagem por aqui e a forma como atuamos no mundo. Revelar belezas ocultas é uma forma de agir poeticamente uns sobre os outros. Foi muito bom ter um pai artista, que deixou para mim uma fortuna que o dinheiro não compra: o olhar.

Que meus textos possam capturar um pouco do que aprendi com ele.

E não se preocupe, pai. Vou saber me cuidar.