No filme A festa de Babete, de 1987, baseado num conto de Karen Blixen e dirigido pelo dinamarquês Gabriel Axel, o espectador é confrontado com várias reflexões que permeiam os atos de cozinhar e de comer como alegoria do prazer sensual e do poder libertário do ato criativo. Através da preparação e saboreio dos alimentos, num ambiente requintado, o imagético deflagra ricas experiências sinestésicas. A refeição ganha conotação para além da nutricional, processando hábitos e atitudes dentro de uma cultura para promover sociabilidade entre os envolvidos no cerimonial da ceia. No entanto, o grande achado deste filme, que virou cult na época, está no fato de ele não discorrer diretamente sobre questões sociais, mas somente sugeri-las por meio dos encontros e desencontros em torno da metáfora gastronômica, delegando ao espectador, a finalização do pensamento e do discurso.

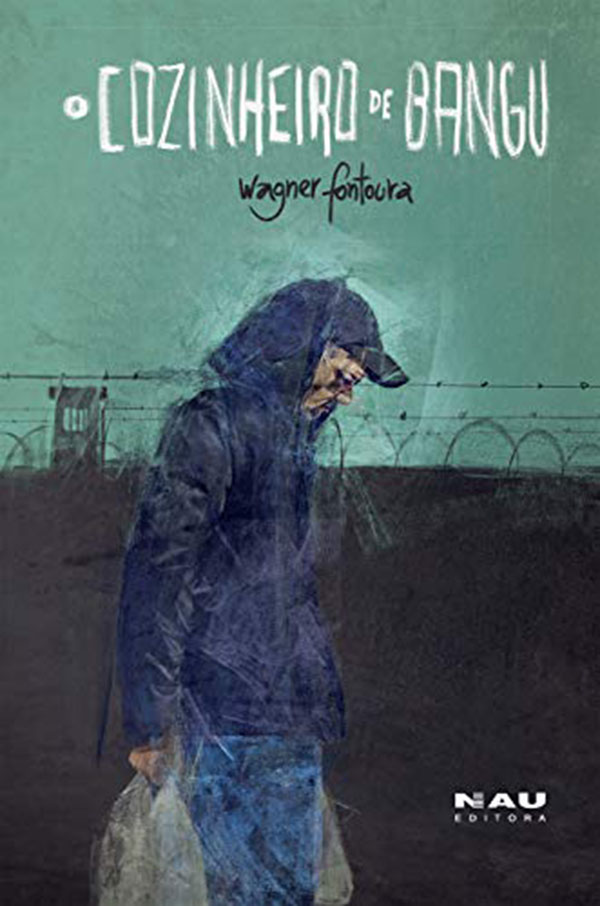

Infelizmente, isso não é o que ocorre em O cozinheiro de Bangu, livro de estreia de Wagner Fontoura no campo da ficção, que também lança mão de simbologia ligada à preparação e ingestão do alimento como elemento edificativo de uma relação. O romance, escrito em forma de diário e que parece ter fundo autobiográfico, conta a história de seu alter ego José, um empresário bem-sucedido de meia-idade cujo principal hobby é cozinhar — e sabe fazê-lo com requinte.

Um belo dia, José recebe a notícia de que seu filho mais novo foi preso por tráfico de drogas. De um momento para o outro, este homem de classe média alta se vê inserido numa realidade completamente diversa da sua, sendo exposto a situações de grande aflição existencial, medo e real perigo. Desde o momento da detenção do filho, passando pelas odisseias semanais de visita à Casa de Custódia até o dia do julgamento, que, por conta de diversos revezes burocráticos, é adiado repetidamente, esboça-se aqui um retrato do aparato de encarceramento — “a escola do crime” —, do ranço do sistema judiciário e da desigualdade social. Porém, talvez por conta do formato escolhido — o diário —, isto é feito de forma protocolar e bastante ilustrativa, por intermédio da enumeração e descrição detalhada de eventos, pessoas, encontros e desencontros do cotidiano de José. A imagem que, então, se descortina diante de nossos olhos alcança alto grau de precisão e até mesmo objetividade, apesar de traçada da perspectiva do protagonista.

No entanto, e paradoxalmente, é exatamente essa abundância de detalhes que nos impede de obter uma visão própria da história, como num quadro tão rico em nuances e tão realista que não nos resta mais nada a fazer, a não ser apreciá-lo. Ou seja, não há espaço para reflexões de ordem fenomenal ou associações pessoais para além do texto por parte do leitor/da leitora porque não há lacunas para sua intuição.

Ao inventariar os acontecimentos como se transcrevesse na íntegra a narrativa do dia a dia, Fontoura não nos poupa de pormenores retóricos que nada acrescentam à riqueza de sua prosa, produzindo mesmo o efeito contrário: esvaziam o contar, enchendo-o. Esta espécie de coletânea de todos os elementos possíveis para recomposição autêntica dos fatos ocorridos pode ser pertinente num processo penal — como é o caso nesta história —, mas me parece contraprodutiva para o fazer literário.

O que se espera de um livro?

Se o leitor/a leitora espera “apenas” uma boa história, contada de maneira instigante, ainda que prolixa, encontrará aqui um enredo comovente, com suspense e às vezes até engraçado. No entanto, apesar de recorrer a assuntos de relevância como a corrupção do sistema judiciário, a relação entre prazer e dependência, os vícios, a tirania dos desejos, a violência, o medo e a relação pai e filho, entre outros, o relato não alcança um patamar literário mais alto, pois a narrativa, presa à descrição da superfície dos fatos, não atinge a profundeza necessária que permitiria uma reflexão fenomenológica por parte do leitor.

É apenas quando trata das questões que envolvem a comida e o cozinhar para o filho preso, em passagens que tangenciam a simbologia dos afetos e seu expressar-se, que a narrativa ganha maior complexidade, tanto no nível formal como no que tange ao conteúdo em si. Nessas passagens, toda uma gama de associações é despertada por meio da sinestesia das imagens, guiando o leitor/a leitora para um cosmo de memórias afetivas próprias, como em:

Comidinha caseira de fogão de lenha, nem a ansiedade nos tirou o apetite. O cheiro bom de almoço de domingo na roça agia em nós como um tipo de bálsamo. Eram cheiros da minha infância, da casa da minha avó.

Alguma tensão dialética também emerge nos trechos que descrevem a ingenuidade de José como uma maneira absurda de romantizar a situação, tornando evidente que esta ingenuidade nada mais é do que a compensação do seu insuportável medo diante de uma situação que foge ao seu controle. Por exemplo, na cena em que ele acompanha a ex-mulher que pretende visitar o filho na prisão pela primeira vez e está horrorizada:

Tá vendo aquela estrada ali, que começa no portão grande e vai até se perder de vista? É a que leva pra Unidade onde ele está. Dá pra ir a pé. Eu só vou a pé; rezando pra dar tudo certo na visita, pensando no que vamos conversar, vendo o movimento das outras cadeias pelas quais se passa no meio do caminho. São várias. Tem outras casas de custódia, como o Pedro Melo, tem penitenciária agrícola, tem cadeia onde ficam doentes mentais condenados, e as cadeias barras-pesadas mesmo, Bangu 1, Bangu 2, até Bangu 8, ficam todas lá pro fundão do Complexo, eu acho, a gente nem vê. Nem todas recebem visita no mesmo dia, senão isso aqui viraria um caos. Mas é bonita a estrada, né? Olha essa encosta de floresta. Num dia bonito como o de hoje parece que a gente está entrando num grande parque público. Por incrível que pareça, até as pessoas que visitam têm um astral bom. São pessoas iguaizinhas à gente, amorosas com os seus presos, sofridas com a situação, boas pessoas. Falam alto, é engraçado, mas na maioria das vezes conversam de assuntos leves:“O que que tu tá trazendo pro teu preso aí? Cadê a mãe dele? Por que que a mulher dele não vem? O que foi que o teu preso fez?”. Tem passarinho por todos os lados, olha só.

Aqui, o leitor/a leitora é convidada não só a interpretar, mas a fazer uma reflexão para além do texto, ouvindo com cuidado por trás do que é dito, para encontrar o postulado de uma verdade pessoal nas entrelinhas. E é nesta brecha elíptica, na minha opinião, que a literatura de ficção se expande para além do mero relato — é o momento em que a narrativa não só retrata uma realidade, mas esboça um universo próprio. Infelizmente, são raros os momentos como este em O cozinheiro de Bangu. De modo geral, o livro de Wagner Fontoura se apresenta como uma moderna saga familiar, a história da reaproximação de um pai com um filho em meio a uma situação sufocante, escrita com pena ágil e leve, e que, de quebra, verte luz nos corredores labirínticos do processo penal brasileiro. Um bom entretenimento, não mais.