“O que faz de Iago um homem mau? Algumas pessoas perguntam. Eu nunca pergunto.” Em tradução livre, esse é o sensacional começo do romance Play it as it lays, de Joan Didion, que, em tradução mais livre ainda, poderia ser algo do tipo Faça o que der. Essa pergunta, no romance que se desenrola, não é mais abordada e Shakespeare nem entra na história, ao menos não explicitamente. A relação entre essa frase inicial e o restante do enredo fica completamente a cargo do leitor, como cifra, alerta ou subtexto, sabe-se lá.

Para mim, o mais marcante nessa frase é o fato de ela dar início a um romance com esse título e, mais ainda, o fato de ela não se relacionar assumidamente com nada do que a sucede.

Começar é decisivo e também impossível.

Sempre digo aos meus alunos, nos cursos de escrita, que uma das coisas mais determinantes para se escrever ficção é a atenção que se dedica ao tratamento do tempo. A tendência, já que as palavras são (infelizmente) sequenciais e a sintaxe também, além das limitações físicas do objeto livro, é expressar a temporalidade da narrativa de forma linear e consecutiva. “Aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo outro, cujas consequências foram essas e aquelas, devido às causas xis e ípsilon.” Esse tipo de pensamento acaba, inevitavelmente, por gerar escândalos do tipo “na manhã seguinte”, “depois de tudo isso” ou “dessa forma, fulano descobriu que não deveria fazer tal coisa”. Já antecipo que, a não ser ironicamente, essas frases são praticamente interditadas em minhas oficinas.

Por quê?

Porque, se pensarmos e sentirmos o tempo com verdade e interioridade, não existem começos nem fins. Nada começa simplesmente porque o relógio assim o decreta ou porque alguém disse “vamos começar”. Essa frase já foi precedida, no corpo e na alma dos que participam do processo, de inúmeros outros começos, completamente diferentes entre si, em conteúdo e temporalidade. O decreto de um começo é, na realidade, o meio de muitos outros.

Essa é uma das razões pelas quais gosto tanto do famoso começo in media res, ou “no meio da coisa”. Jogar o leitor diretamente para dentro de um processo em andamento, lançá-lo dentro da história de supetão é a forma mais crível de fazê-lo suspender a descrença e aceitar o contrato de impossibilidades que toda obra de ficção propõe.

Num começo com o de Joan Didion, que não é exatamente um in media res, mas especulações soltas cuja relação com o resto do romance é misteriosa, o que ressalta é a forma como esse recurso se assemelha ao pensamento genuíno. Sobre uma história que se passou conosco, sobre nossa própria vida em retrospecto, tiramos conclusões muitas vezes absurdas ou cujo sentido nem nós mesmos sabemos bem explicar. E, inversamente, para propulsionar um relato, partimos de um ponto qualquer, de uma lembrança ou associação que salta à mente, para daí darmos sequência a um fio que se puxa de dentro da floresta de nossa cabeça e coração.

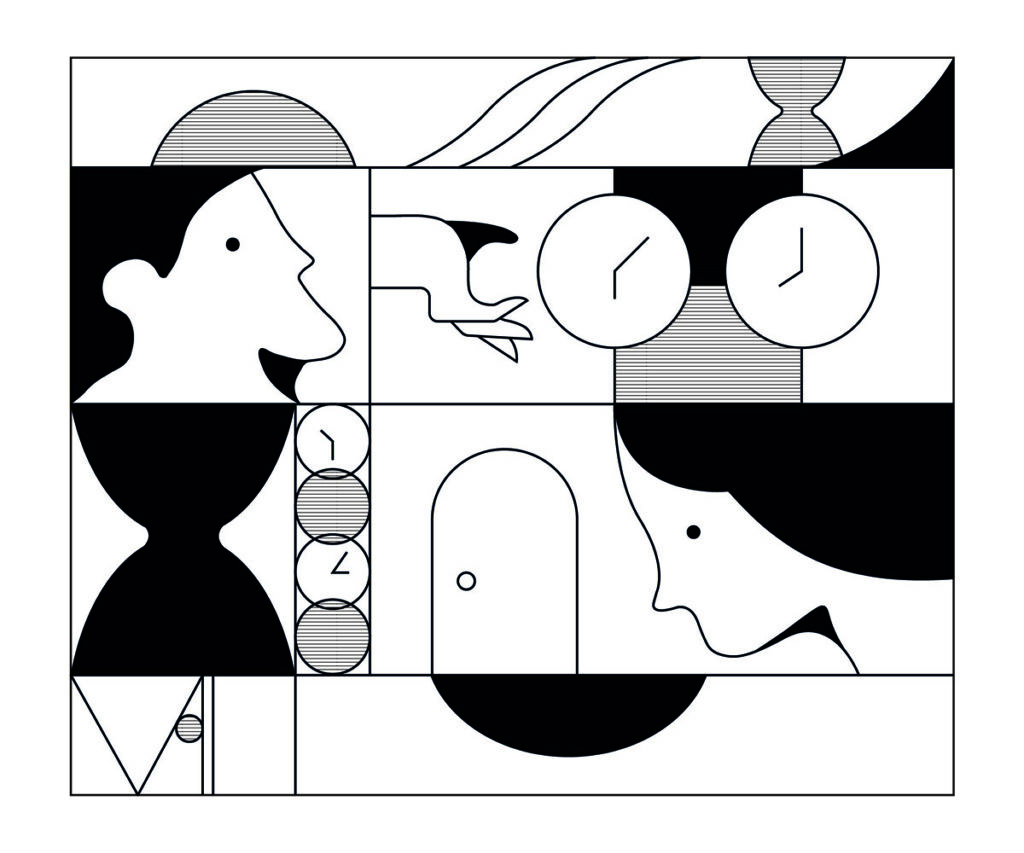

Muito mais interessante do que as marcações temporais e sua ilusória sequência, num romance, é a duração das coisas: cenas, ações e pensamentos. Todos sabemos o quanto a duração de qualquer acontecimento varia enormemente conforme o valor subjetivo que ele contém. É essa variação, esse paradoxo da sensação interna do tempo que desafia o escritor e captura o leitor. Como expressar a continuidade de algo, enquanto ele acontece em todas suas particularidades objetivas e subjetivas? É possível escrever, se quisermos, centenas de páginas sobre, por exemplo, amarrar um sapato. Julio Cortázar, em seu inesquecível O perseguidor nos faz sentir a dimensão infinita do tempo de um solo de sax, enquanto o personagem (parodiando Charlie Parker) atravessa apenas uma estação de metrô. Cristovão Tezza, por outro lado, no conto Uma questão moral, nos faz acompanhar as lembranças remotas e doloridas de um juiz de futebol, enquanto ele acerta o relógio no pulso. O que conta, no tempo romanesco, é a simultaneidade, a duração e a instantaneidade, coisas que se rompem quando se diz “na manhã seguinte”. Essa expressão infeliz, na verdade, não passa de um atalho para que o autor passe para o próximo evento, como se as coisas tivessem hora marcada, como se fosse possível quebrar o fluxo do tempo para que alguém tivesse controle sobre sua elocução.

Tudo está sempre em estado de ocorrência, ao mesmo tempo, dentro e fora de cada um de nós. Capturar o instante do reconhecimento, da virada radical que acontece entre o sinal vermelho e o verde; enfrentar o fato de que, enquanto eu lavo a louça, o caminhão de gás passa, o filho cai da escada e o presidente baba na gravata; explorar as diferenças entre minha percepção subjetiva de um beijo e sua absurda duração cronológica são praticamente deveres de um escritor que leva a literatura a sério.

Se nos ativermos à tirania dos relógios ou à facilidade das sequências, nossos contos, crônicas e romances vão se assemelhar a relatos factuais, mais do que a ritmos e fluxos. Uma narrativa ficcional é um rio, uma espiral, são espelhos, traços e borrões.

“Na manhã seguinte” é a mãe chamando para o jantar, justo na hora em que você ia dar o drible.

Dá uma raiva danada.