O texto a seguir foi publicado originalmente no livro Minas; estado de espírito (São Paulo: Olhares, 2010, p. 65-72).

Números nunca totalmente confiáveis indicam que Minas Gerais conta com cerca de 1,5 milhão de descendentes de italianos, dispersos principalmente pelas regiões de Belo Horizonte, Sul e Leste. Curiosamente, no entanto, o Estado tem sido ignorado em quase todos os levantamentos oficiais sobre a imigração italiana para o Brasil, situação que somente a partir do Século XXI começa a ser revista[1]. Poucos são os historiadores e pesquisadores que se dedicam ao tema e raros os resultados desses estudos. Se nos detivermos então à Zona da Mata, onde cidades inteiras claramente ostentam indícios da presença oriundi nos nomes de suas famílias, fica mais evidente o menosprezo a que fomos relegados[2].

Conhecida pelos primeiros historiadores como Sertões do Leste, a Zona da Mata era considerada “Área Proibida” até fins do Século XVIII – os assentamentos populacionais na região eram rigorosamente reprimidos, na tentativa de conter o escoamento do ouro produzido em Vila Rica unicamente pelo Caminho Novo, estrada que ligava aquela zona ao Rio de Janeiro, via Juiz de Fora[3]. Somente após o esgotamento das reservas auríferas iniciou-se, já nas primeiras décadas do Século XIX, a efetiva ocupação da Zona da Mata, que, em pouco tempo, teve derrubada sua cobertura vegetal e dizimada sua população indígena[4]. Assim, as terras, baratas e virgens, incorporaram-se à cultura cafeeira, que se expandia rapidamente a partir das divisas com o Estado do Rio de Janeiro.

Introduzido na região na década de 1830, o café da Zona da Mata adquirira, quarenta anos depois, importância fundamental no total das exportações brasileiras[5]. Entre 1870 e 1880, para atender às exigências cada vez maiores de diminuição dos custos da produção, a malha ferroviária alcança a região[6]. A mesma estrada que transportava as sacas para o porto do Rio de Janeiro conduzia de volta levas e mais levas de imigrantes, que, fugindo da miséria do norte da Itália, substituíam, com vantagens pecuniárias para os fazendeiros, o trabalho escravo. Com a Proclamação da República, o governo central percebe a necessidade de organizar a recepção da mão de obra imigrante destinada a Minas Gerais, e, em 1889, inaugura a Hospedaria Horta Barbosa, em Juiz de Fora, que até a primeira década do Século XX centraliza a distribuição das famílias por todo o Estado.

Durou pouco, no entanto, a euforia. Os últimos imigrantes italianos, encaminhados em 1910 às colônias de Santa Maria, em Astolfo Dutra, e Constança, em Leopoldina, já se depararam com a decadência da cafeicultura e sua substituição paulatina e irreversível pela pecuária leiteira[7]. As famílias que desembarcaram antes, a maioria absoluta na década de 1890, pouco tempo tiveram para se estabelecer. Menos de trinta anos após o início da contratação em massa de mão de obra estrangeira, a Zona da Mata teve sua economia inteiramente desmantelada – o golpe final dado pela quebra da bolsa de Nova York em 1929 e a tomada do poder central por uma nova elite política, no ano seguinte. Com isso, a região mergulhou num processo de letargia, que absorveu a quase totalidade de suas cidades[8]. O empobrecimento empurrou as famílias imigrantes para a agricultura de subsistência, em terras pouco férteis e distantes dos centros consumidores[9], já que a própria rede ferroviária, subutilizada a partir de 1930, torna-se obsoleta, até ser desativada na década de 1960.

Assim, ironicamente, as famílias destinadas à Zona da Mata, que fugiam da indigência na Itália, acabaram se deparando com um cenário não muito alentador nessa região do Brasil, num processo bastante semelhante ao que ocorreu com os imigrantes alemães encaminhados para Juiz de Fora[10], e contrário à realidade dos confrades enviados para outras partes do país. No Sul e nas serras capixabas, os imigrantes encontraram terras férteis, economia diversificada, clima ameno – e, agrupados em colônias, prosperaram, conseguindo manter traços identitários profundos, como a língua (muitas vezes, dialeto), gastronomia, festas, hábitos, costumes[11]. Em São Paulo, espalhado pelos grandes latifúndios dedicados à monocultura exportadora, o imigrante italiano afrouxou seus laços culturais, embora tenha enriquecido na esteira do boom da produção de café, que manteve a fortuna do Estado pelo menos até a década de 1960[12].

Na Zona da Mata, preocupados unicamente com a difícil sobrevivência, os imigrantes conseguiram, com o parco capital acumulado, adquirir pequenos pedaços de terra (que chamavam genericamente de “sítio”), onde cultivavam, utilizando mão de obra familiar, produtos essenciais para o consumo próprio, como arroz, feijão e milho (para a feitura de bolos que substituíam os pães de trigo, e ração para os animais), legumes, verduras e frutas, além da cana-de-açúcar, que complementava a alimentação dos bois para abate e das vacas leiteiras, criados soltos no pasto. No quintal, mantinham as “criações”, frangos para corte e galinhas poedeiras, mas também patos, marrecos, perus e galinhas d’angola. Havia ainda porcos nos chiqueiros e, eventualmente, cabritos e coelhos. Como moeda de troca, além dos excedentes da produção caseira, apenas o fumo, que vendiam em cordas.

Vivendo espartanamente, isolados em suas propriedades montanhosas, muitas vezes de difícil acesso, vencidas as distâncias a custo por meio de cavalos, charretes ou carros de boi, pouco tempo restava para a convivência com outras famílias. Os inúmeros filhos e filhas, embora compreendessem a língua dos pais, quando iam à cidade, por ocasião da missa de domingo ou de festas religiosas, batizados e casamentos, ou ainda de enterros, comunicavam-se em português para se sentirem pertencentes à comunidade[13]. Além do idioma, nem mesmo os sobrenomes conseguiram manter: na hora de proceder ao registro dos descendentes, os escrivães, sem entender direito o português estropiado, anotavam o que lhes parecia ter um som assemelhado ao ouvido, que o imigrante, analfabeto, não conferia[14].

A imigração é sempre a encenação de uma tragédia. Ao deixar o torrão-natal – e essa é uma decisão tomada quando já não resta absolutamente nenhuma esperança –, somos obrigados a abandonar não apenas a língua materna, os costumes, as paisagens, mas, mais que tudo, os ossos dos entes queridos, ou seja, o signo que indica que pertencemos a um lugar, a uma família, que possuímos, enfim, um passado. Quando assentado em outras plagas, o imigrante tem que inventar-se a partir do nada, reinaugurando-se dia a dia, numa terrível luta contra a invisibilidade, numa incessante tentativa de não ser identificado como estrangeiro, forasteiro, estranho. Por isso, rara é a literatura (ficcional ou memorialística) a tratar da saga do imigrante no Brasil (seja de que nacionalidade for), e, quando existente, tende, na maior parte das vezes, a emular uma história edulcorada, como se, passando um verniz sobre as feridas, conseguíssemos estancar a dor causada pelo fato de não termos raízes[15].

Há referências a imigrantes vivendo em Ubá desde meados do Século XIX, geralmente vindos do sul da Itália e dedicados a profissões citadinas, como caldeireiros, ferreiros, alfaiates, marceneiros. O jornalista e pesquisador Julio Cezar Vanni afirma que em viagem a Minas Gerais, em 1882, o imperador Pedro II foi surpreendido, na cidade, com uma homenagem prestada “por uma banda de música composta somente de imigrantes peninsulares”[16]. Mas a maioria dos italianos apenas desembarcou na região após a Abolição da Escravatura, vinda do norte da Itália, particularmente da região do Vêneto[17].

Em Rodeiro, Silvia de Azevedo Nicolato conta que os imigrantes chegaram em 1892[18]. Na sede do município instalaram-se as famílias dos De Filippo, João Rubinich e Eugênio Nicolato, enquanto as demais buscaram as propriedades rurais: Serafim Jorge (Giorgi), Angelo e José Juste (Giusti), Giácomo Bassoto (Bassotto), Santos Benevenute, Fioravante Paro e Luis Schiavon na Serra, a caminho de Astolfo Dutra; Amadeu Schiavon, na comunidade da Moradinha; os Tolomeu (Tolomeo), Domingos Paschoalino (Pascalino), e Carlos e Heitor Gravina, no Morro do Anastácio; Olívio Contin, na Fazenda Boa Esperança; Alexandre Juste (Giusti) e Carlos Nalon, na Bagagem; os Ferrari, os Volpato, os Vanelli, Luis Paschoalino (Pascalino) e Pedro, Antonio e José Rufato (Ruffato), entre as margens do ribeirão Ubá e a estrada para a Serra da Onça; os Pacelli e os Bafa (Baffa), no Tanque Grande; e os Miguilito (Micheletto) e Federico Rufato (Ruffato), na saída da cidade, em direção a Ubá[19].

Em cópia, emitida em 1972, da certidão de casamento, consta que meu avô, João Ruffato, nasceu em Ubá (!!!!) no dia 8 de setembro de 1888, filho de José (???) Ruffato e Maria Pedro (???). Digo consta, porque toda a história dos italianos na Zona da Mata é envolta em brumas… Segundo esse documento, no dia 10 de outubro de 1917 ele se casou com Maria Miquelitto (a corrupção do sobrenome já havia se iniciado), nascida na Itália (não há uma indicação precisa da cidade, somente da província, Treviso) em 15 de setembro de 1897, filha de Angelo Miquelitto e Philomena Pretti. Mas, na verdade, meu avô Giovanni Maria Ruffato nasceu no dia 8 de setembro de 1888 na comuna de Massanzago, província de Padova, região do Vêneto, filho de Giuseppe Ruffato e Luigia Pierbon. Ele desembarcou no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1891, portanto com três anos de idade. Após a triagem na Hospedaria Horta Barbosa, em Juiz de Fora, a família foi designada para trabalhar numa fazenda de café em Piau, localidade que, por essa época, pertencia a Rio Novo, situada a meio caminho entre Juiz de Fora e Ubá. Após conseguir amealhar um pequeno capital, dirigiu-se a Ubá, onde se casou com Maria Micheletto, com quem teve oito filhos: José (nascido numa localidade chamada Córrego de São Pedro), Maria, Pedro, Federico e Antonio (nascidos em Córrego Alegre), Geni, Olavo e Hilda (nascidos em Córrego das Corujas). Na primeira metade da década de 1940, finalmente realizou seu sonho: comprou uma pequena propriedade, pomposamente denominada Fazenda do Paiol, em Rodeiro, onde criou a família e morreu, em 1961.

Sebastião Cândido de Souza, meu pai, órfão aos dois anos, nascido em 1928, em Guidoval, embora filho de portugueses, foi criado, assim como seu irmão, Arlindo, como agregado dos Nalon, primeiro na Bagagem (Rodeiro), depois em Dona Eusébia. Em 1951, casou-se com minha mãe, Geni, e um ano depois nascia, em Rodeiro, José Célio[20]. Após algumas idas e vindas, radicaram-se em Cataguases, que parecia oferecer melhores perspectivas de futuro, onde viemos ao mundo minha irmã, Célia Lúcia, em 1956, e eu, em 1961.

Embora vivêssemos em Cataguases, meu pai trabalhando como pipoqueiro, minha mãe como lavadeira de roupas, minhas férias, as pequenas (julho) e as grandes (dezembro, janeiro e fevereiro), eu as consumia no núcleo original dos Ruffato, na Fazenda do Paiol. Até 1967, tomávamos o trem em Cataguases, chamado “misto” porque arrastava, indiscriminadamente, vagões de passageiros e de cargas, e descíamos em Diamante. Continuávamos a viagem de charrete, quando alguém, previamente avisado, nos esperava na estação, ou a pé. Da área urbana de Rodeiro à roça enfrentávamos ainda pouco menos de uma légua (cerca de quatro quilômetros) de uma estrada de chão que coleava por entre os morros. A partir de 1967, com a extinção da ferrovia, passamos a transpor o itinerário de ônibus – a Viação Marote (Marotti) fazia a linha Cataguases-Ubá, via Rodeiro, pouco mais de 50 quilômetros vencidos em três horas, rodando por uma estrada poeirenta ou lamacenta, dependendo da época do ano[21].

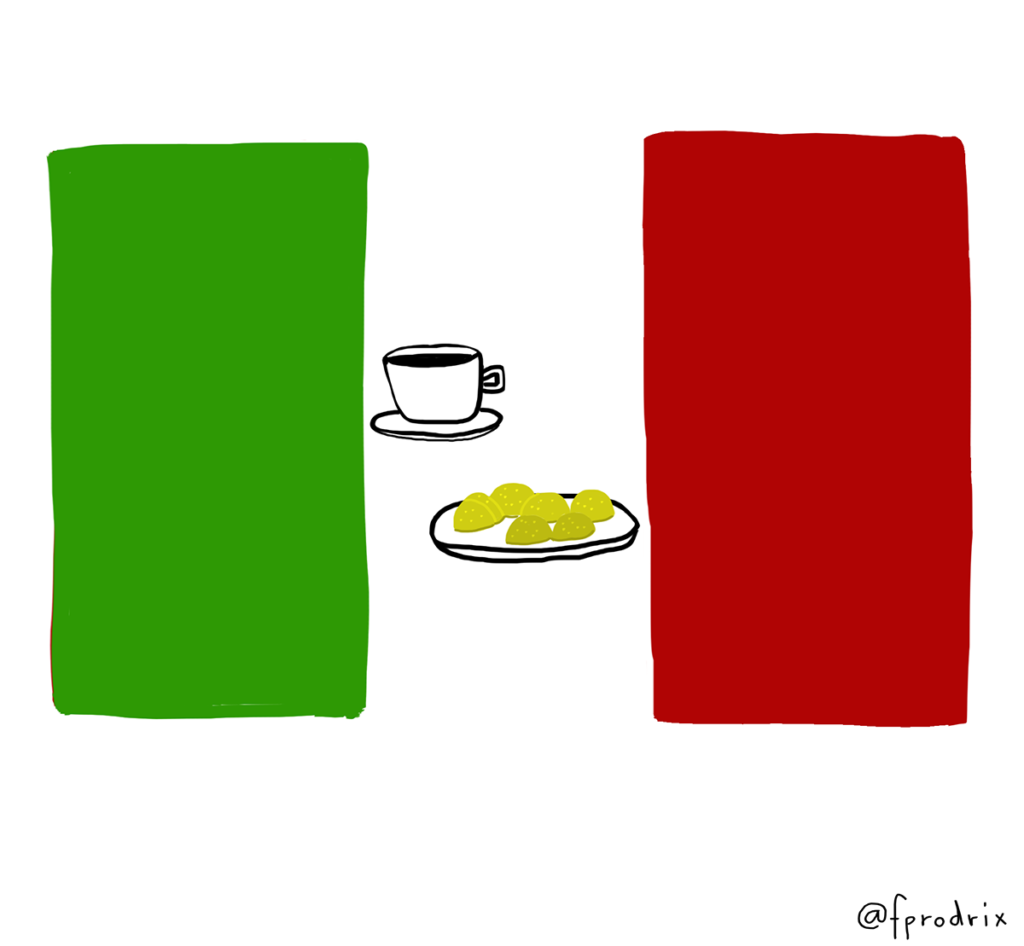

O que restou da presença italiana por ali? Quase nada, além de sobrenomes mutilados… Alguns traços da culinária, quem sabe… A caçarola, espécie de pudim de queijo que obrigatoriamente devorávamos a caminho da roça… A minestra, a polenta à bolonhesa (o plebeu angu com carne moída e molho de tomate), o macarrão com abobrinha italiana, a sofisticada flor de abóbora à milanesa que minha mãe adornava caprichosa, e a inesquecível piada, algo como um crepe que meu tio Pedro nos ofertava em longínquos cafés da manhã de tempos idos… Que mais? Talvez um excessivo apego à família, uma inflexível ética do trabalho, um arraigado catolicismo, um certo otimismo ingênuo[22]…

Luz na escuridão

Vera Lúcia de Oliveira, poeta, ensaísta:

“Poesia é coisa bem estranha. É transe, fadiga, sanha. Poeta é uma espécie de cientista da alma: escava em si mesmo, revira gavetas, força portas. E se não basta uma língua, aprende outras, até alcançar a parte mais secreta e funda da consciência. Ali encontra também, paradoxalmente, a chave de acesso ao Outro: poesia é alteridade no mais alto grau. É incursão por consciências alheias, até onde nos deixam entrar. Meu percurso pela poesia sempre foi de busca de entendimento do mundo e dos que estão ao redor. E, como cresci no interior, em periferia de cidade rica, ao meu redor só via gente carente e marginalizada, como nós próprios. Nesse tempo de pandemia, de isolamento e de tantas perdas, voltei a esse começo para entender o nosso presente e nasceu uma antologia, em que reúno poemas escritos e publicados a partir de 2004, aos quais juntei um livro inédito, onde tento lidar com essa sensação de viver o tempo em câmera lenta. O resultado é o livro Esses dias partidos: antologia poética (2004-2016) & O tempo dentro (inédito, 2021), que será publicado esse ano, pela Patuá”.

Parachoque de caminhão

“Não é possível estar desesperado e dar conferências sobre o desespero, estar angustiado e discursar sobre a angústia. Essas coisas, se forem verdadeiras, são dramas e os dramas se vivem, não se discutem.”

Mihail Sebastian (1907-1945)

Antologia pessoal da poesia brasileira

Mauro Mota

(Recife, PE, 1912–1984)

Mudança

Não ficaram na mudança nem o pé de sabugueiro

[e o cheiro dos cajás,

os passos da mãe no corredor, a noite,

o medo do papa-figo, as sombras na parede.

A casa inverte a missão domiciliar, sai da rua.

A casa agora mora no antigo habitante.

(Epitáfios, 1959)

NOTAS

[1] V. GÓES MONTEIRO, Norma de. Imigração e colonização em Minas 1889-1930. Belo Horizonte: Itatiaia, 1994.

[2] “Várias cidades da Zona da Mata têm reivindicado ser a mais italiana de Minas Gerais”, afirma o jornalista e pesquisador Julio Cezar Vanni, em seu livro Tutti buona gente – Italianos na Zona da Mata (Niterói: Editora Communità, 2009, p. 22). E lista: Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Ubá (onde “mais de 70 por cento da atual população tem o generoso sangue peninsular”), Bicas, Mar de Espanha e Além Paraíba, concluindo que, no entanto, “a única a celebrar o centenário da imigração italiana” foi Pequeri, sua cidade-natal, à qual, aliás, dedica a maior parte do volume citado. Poderíamos ainda acrescentar à relação: Leopoldina (v. http://www.cantoni.pro.br/colonia/constansa.htm), Astolfo Dutra (v. MOREIRA, Rosalina Pinto. Imigrantes… reverências. Astolfo Dutra: 1999) e Rodeiro (v. NICOLATO, Silvia de Azevedo. Rodeiro: um olhar sobre sua história. Rodeiro, 2001), entre outras.

[3] “A administração vedava o povoamento, por política fiscal, a fim de proteger o erário. Procurava-se manter a ligação da capitania ao Rio de Janeiro apenas por uma rota, com o fito de resguardar a Coroa do descaminho e contrabando”. MERCADANTE, Paulo. Os Sertões do Leste – Estudo de uma região: a Mata mineira. Rio de Janeiro: Zahar, 1973, p. 23.

[4] Em 1828, conta Enrique de Resende (Pequena História Sentimental de Cataguases. Belo Horizonte: Itatiaia, 1969, p. 22), o “apóstolo das selvas mineiras’, o francês Guido Marlière, visitou o Porto dos Diamantes (primitiva denominação de Cataguases) e lá encontrou, “distanciados uns dos outros, nada mais de trinta e oito fogos de brasileiros – simples choças ou casebres – e algumas aldeias de Coroados, Coropós e Puris”. Em 1842, quando ali aporta o Major Vieira (Joaquim Vieira da Silva Pinto), vindo de Lagoa Dourada, “seguido de escravos, e abrindo picada na mata virgem” (p. 24) já não há mais menção a índios na região – e foram decorridos apenas 14 anos! A ocupação parece ter-se dado com tal violência que poucos traços de miscigenação restaram entre os habitantes locais. V. LANZIERE Júnior, Carlile. FRADE, Inácio. Org. Muitas Cataguases – novos olhares acerca da história regional. Juiz de Fora: Editar, 2006.

[5] Por essa época, décadas de 1870-80, o café rendia mais de 50% dos recursos que entravam no país.

[6] A malha ferroviária penetrou a Zona da Mata por duas frentes distintas. Criada em 1858, a Estrada de Ferro D. Pedro II (mais tarde, Central do Brasil) atingiu Entre Rios (atual Três Rios) em 1867. Desta cidade fluminense partiam dois ramais, um em direção à estação de Porto Novo do Cunha (atual Além Paraíba), inaugurada em 1871, e outro rumo a Juiz de Fora, onde chegou em 1875. Em 1871, foi criada a Companhia de Estradas de Ferro Leopoldina (adquirida pelos ingleses, em 1898, tornou-se The Leopoldina Railway Company) que, partindo de Porto Novo do Cunha, via Leopoldina e Cataguases, chegou em Ubá, em 1879, onde, numa localidade denominada Ligação, encontrava-se com os trilhos da D. Pedro II, vindos de Juiz de Fora.

[7] O poeta ubaense (mas desde os cinco meses de idade morador de Cataguases) Ascânio Lopes (1906-1929), em um poema magnífico, “A fazenda não dá mais café”, já lamentava, na década de 1920, o quadro de declínio da região: “Cromos de folhinhas velhas enfeitam as paredes / quadros piedosos de santos, / retratos descorados de homens barbudos / de mulheres com roupas estranhas. / Mobília antiga e pesada, cadeiras mancas / com a palhinha furada. / Teias de aranha, pó nas paredes / cheias de figuras e datas a carvão e a lápis. / Um cachorro dorme um sono tranquilo na sala de jantar. / Parece que há alguém muito doente / dentro da velha casa desanimada. / Crianças sujas brincam sem alegria / no terreiro cheio de mato. / Ar pesado. / Entretanto a fazenda já foi alegre e catita / mas começou a ficar assim desde que a terra cansou / e os cafeeiros envelheceram”. Ascânio Lopes – todos os caminhos possíveis. Org. Luiz Ruffato. Cataguases: Instituto Francisca de Souza Peixoto, 2005, p. 42.

[8] À exceção, na época, de Juiz de Fora e Cataguases, que drenavam havia tempos os capitais do café para a indústria. Juiz de Fora inaugurou, em 1889, a primeira hidrelétrica da América Latina, a Usina de Marmelos, que proporcionou o aparecimento de um importante parque têxtil. Assim também Cataguases, com o início do funcionamento da Usina Maurício, em 1908.

[9] VANNI dá-nos um quadro vivo da situação: “Aos sábados e domingos era comum vê-los [os italianos] pelas ruas das vilas e cidades com fieiras de frangos, balaios de ovos e cestos de legumes, verduras, frutas (….) que vendiam de porta em porta”. Op. cit, p. 42.

[10] Contratados para a construção da Estrada União & Indústria, idealizada pelo empresário Mariano Procópio Ferreira Lage, ligando a cidade do Rio de Janeiro a Juiz de Fora, os imigrantes alemães, oriundos da Pomerânia, foram alocados em terras pouco férteis de Juiz de Fora, após o término da obra, em 1858. Sem qualquer apoio, e sem sequer terem respeitadas as suas diferenças religiosas (cerca de metade praticava o luteranismo), a colônia rapidamente entrou em decadência, e hoje, empobrecidos, vivem na periferia da cidade, sendo que muitos sequer conseguem pronunciar seus complicados sobrenomes.

[11] Além de problemas inerentes à imigração (dificuldades com o idioma, clima, comida, etc), os italianos que aportaram na Zona da Mata sofreram violências e arbitrariedades nas mãos de fazendeiros e feitores. PAULA, Adilson Vieira de, et alli. Ubá – Cidade Carinho. Ubá: Edições Disbrava, 1980 (Edição Histórica), p. 25.

[12] V. RIOS, José Arthur. “Italianos em São Paulo”. In: MARCONDES, J.V. Freitas. PIMENTEL, Osmar. Org. São Paulo – Espírito, Povo, Instituições. São Paulo: Pioneira, 1968.

[13] Em 1938, o governo Vargas decretou uma ampla reforma do ensino, que obrigava as escolas a ensinarem o português como único idioma e vetando, ainda, o acesso a qualquer curso de língua estrangeira para menores de 14 anos. No ano seguinte, foram proibidas manifestações públicas em línguas que não o português, tendo como consequência a extinção da imprensa em língua estrangeira. Em 1942, quando o Brasil declarou guerra ao Eixo, descendentes de alemães, italianos e japoneses passaram a ser discriminados e muito dos falantes dessas línguas foram presos.

[14] O caso da minha avó é emblemático. Há, na região de Ubá, um estranhíssimo sobrenome italiano, Miguilito. Após alguma pesquisa descobri que o nome de família original da minha avó, Maria, era Micheletto. De Micheletto escreveu-se Miqueleto. Algum escrivão leu o nome e viu o “q” transformado em “g” e os “e”, mal escritos, parecendo um “i”… Daí, num passe, Micheletto transformou-se em Miguilito…

[15] À exceção, talvez, dos judeus, que conseguiram criar uma literatura de qualidade, contando, com bastante realismo, a difícil adaptação às terras brasileiras.

[16] Op. cit, p. 17-18.

[17] Situada a nordeste da Itália, e formada por sete províncias (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Veneza, Verona e Vicenza), forneceu mais de ¼ dos cerca de 1,2 milhão de imigrantes que entraram no Brasil entre 1876 e 1920.

[18] “Após desembarcarem no Rio de Janeiro, eles vieram de trem para Juiz de Fora, seguindo, então, para Furtado de Campos [distrito de Rio Novo] e São João Nepomuceno. Depois eles se estabeleceram na Colônia Santa Maria, em Campestre [na verdade, em Astolfo Dutra]. No início do século XX, com o crescimento de suas famílias, os imigrantes italianos começaram a se espalhar por toda a região, tendo alguns grupos se radicado em nossa terra”. Op. cit., p. 39.

[19] Além dessas famílias, NICOLATO lista, entre os moradores da área rural de Rodeiro: Basólio (Basoli), Bedendo, Bonente (Bonenti), Bonoto (Bonotto), Ciconha (Cicogna), Corbelle (Corbelli), Dalsasso, Delazare (Delazzari), Dini, Fazola (Fazzola), Fortunato, Gatto, Lanes (Lanese), Líquer (Licheri), Lizardo (Lizzardi), Marquiori (Marchiori), Mazzine (Mazzini), Melato, Médici, Natalino, Peron, Pujoni (Puggioni), Roella, Roia, Rufino (Ruffino), Scapulatempori (?), Segheto (Seghetta), Singulano (?), Tente (Tenti), Thinassi (Tinacci), Toaiare (Toaiari), Trevisol (?), Trócoli (Troccolo), Viscentin (Vicentin), Vitório (Vittorio) e Zócoli (Zoccoli).

[20] Morto prematuramente em 1978, em Cataguases.

[21] Nesta época, no casarão-sede da Fazenda do Paiol moravam a família do meu tio Antonio, casado com Hilda Singulani; minha avó, Maria; sua irmã, Ana (Nana); a viúva do meu tio Olavo, morto em 1970, Zilda Ferrari, e filhos. Próximo, a família do meu tio Pedro, casado com Maria Aparecida da Silva, e, mais além, a do meu tio José, casado com Guelmara Bettio. O meu tio Federico, casado com Geralda Pinto, possuía uma fazenda na saída para Ubá; e minhas tias Hilda (casada com Elmo Martins) e Maria (casada com Otacílio Massacesi) já haviam se mudado para Rodeiro e Ubá, respectivamente. Atualmente, os Ruffato encontram-se espalhados por Rodeiro, Ubá e Juiz de Fora, principalmente.

[22] Antes de nos debruçarmos para dentro, nos perguntando quem somos e de onde surgimos, tivemos que resolver problemas prementes de sobrevivência, como os de garantir alimentação e moradia para os descendentes, o que consumiu as energias dos nossos antepassados. Só agora, transposta a fase das urgências, a terceira geração podemos nos dedicar a questões imateriais. No plano artístico, salvo engano, a presença do imigrante italiano na Zona da Mata aparece, além de em meus romances e contos, particularmente em Inferno provisório (2016), apenas no romance Alma de violino (2004), de Fernando Cesário (1955), embora também com Cataguases, a menos italiana das cidades da região, estivessem identificados o escritor Rosário Fusco (1910-1977), natural de São Geraldo, e o cineasta Humberto Mauro (1897-1983), de Volta Grande. Oriundi também são Affonso Romano de Sant’Anna (1937), um dos grandes nomes da poesia brasileira, os contistas e poetas Ronaldo Cagiano (Cataguases, 1961) e Fernando Fiorese (Pirapetinga, 1963).