Prosseguindo: cabe, então, recuar assim até tão longe, porque uma civilização, exausta, estava igualmente chegando ao fim, na época em que São Paulo saiu do seu orbe de legionário romano para inaugurar a Igreja que esse apóstolo tardio concebeu, praticamente sozinho, como uma estranha ponte poderosa para quem quisesse deixar de enxergar apenas “o mundo” (aquele mundo pagão [?], real e imediato, duro e sem truques de oratória para levar a aspirar estar fora dele, ou se manter com a esperança equilibrada no vazio das pontes sobre o Nada). Ora, é curioso que justamente “orbe” viesse a se tornar um símbolo fundamental, desde aquelas peças de joalharia — da realeza cristã — e que consistem numa trabalhada esfera encimada por uma cruz de sacrifício…

Seja como for, quando a civilização de Paulo encontrava a sua esquina do fim — sem dúvida que adiantada pelo advento do Cristianismo —, havia, em parte, algo do estertor civilizacional que reinou no século passado e que ainda prossegue, nos séculos que não têm a gentileza de terminar depois dos 99 finais da sua contagem extenuada. O século 19 não acabou senão com o fim da Primeira Grande Guerra e o século 20 se espicha nestas quase duas décadas que vão confirmando a extrema atualidade dos versos finais justamente de The second advent, poema escrito, em 1926 (!) pelo poeta irlandês William Butler Yeats:

As coisas se desfazem; o Centro não se consegue manter.

A mais sombria maré de sangue está solta,

E, por toda parte, submersa está a Cerimônia da Inocência.

Falta convicção aos melhores, enquanto os piores

Estão cheios da apaixonada intensidade.

Essa lembrança precisa vir de alguma forma relacionada, aqui, com o tempo do apóstolo da estrada de Damasco e em ligação com o Pier Paolo que nasceu mais do que na fímbria daquela “marcha” sobre a moderna Roma cujo exemplo iria animar a serpente do nazismo chocando seus ovos podres, em “Germania” (a antiga região de florestas sombrias que assustou Marco Aurélio, o imperador-pensador de tempos de cólera bárbara, etc.).

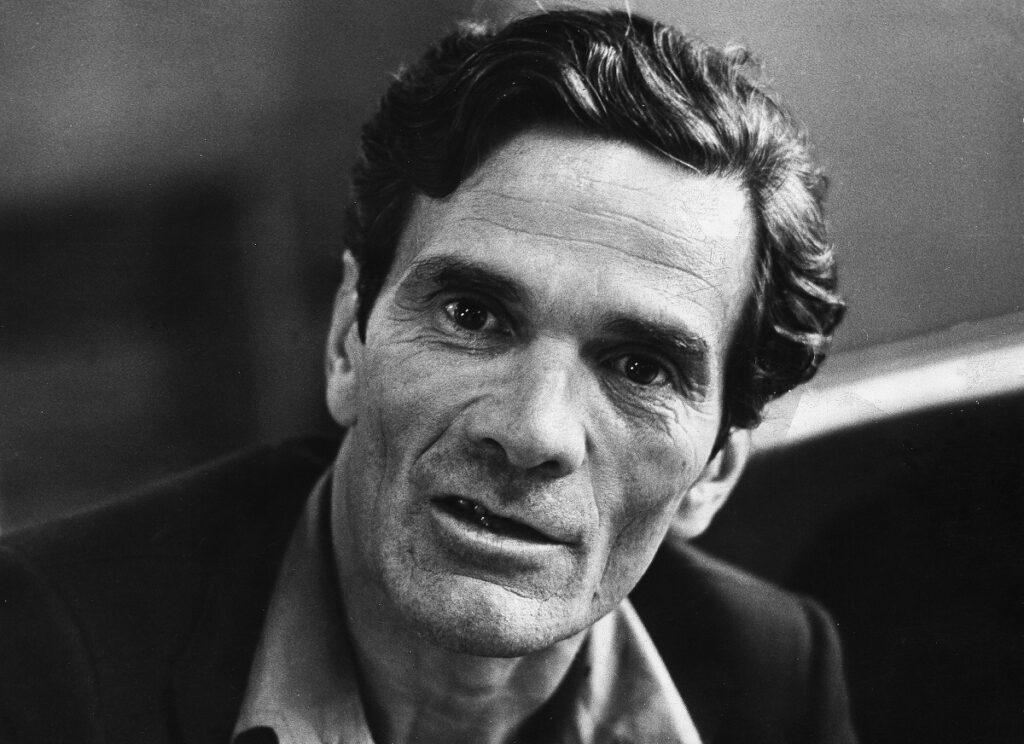

Pier Paolo Pasolini veio ao mundo, em Bolonha, na água barrenta desse também grosso “caldo” de culturas e aspirações negadas. Se uma estrela pudesse ter assinalado o seu nascimento — igualmente modesto —, seria uma estranha estrela em negro (dos camisas-idem), numa época que anunciava discórdias, ódios desatados e crimes em escala agigantada até o genocídio, o holocausto, o mar de sangue pisado entre hóstias não-consagradas…

Um mundo que morre exige ser sacrificado de acordo com a sua história geralmente longa — estátua colossal que cai de um pedestal de toneladas — e seus poetas se calam, melancólicos, em face da queda e dos poetas novos que anunciam os partos difíceis da História, olhando para trás e para frente, na direção do ocaso e do amanhecer (que é limbo, entre o fim da noite e as cinzas frias da madrugada).

É uma situação de desconforto, um Nascimento — como todos — no meio do sacrifício tarkoviskiano, sendo a verdade nova ainda uma fragilidade ou uma espécie de Cálice de cristal ameaçado por espadas e tanques. Cada uma dessas “verdades” teve um profeta (se soubermos enxergar na dobra da poesia que, sim, escapa de ser apenas literatura)… E o profeta daquilo que ainda precisamos “parir” se chama PPP — como se fosse um italiano Puto Pobre Preto de luto por quem os sinos dobram. Os versos de Donne ainda valem. Repercutidos no interior da poesia não metafísica de Pasolini, sua música se tornou meio bárbara, para nossos ouvidos moucos e nossos olhos cegos em face da missão central de sua vida e de sua obra: olhar no nosso olhar, duramente, e nos dizer, a nós que nos curvamos diante do Moloch, do novo Deus, o Mercado: “Os sinos dobram por ti”, ó pobre criatura dominada pelos novos fascistas sem farda, sem rostos e sem armas de fogo enquanto acendem as chamas do holocausto dos valores humanísticos, dos dialetos que portavam as névoas dos campos de ovelhas e dos jovens que são sacrificados — como sempre — para que os velhos morram com dinheiro, moeda, capital vastamente enfiado no rabo.

O poeta que havia interessado, já, à Itália leitora mais atenta, etc., quando dos tons meditativos do Cinzas de Gramsci, e que viria a inquietá-la com A religião do meu tempo, depois partiria para ensurdecer — saudavelmente — o país das paixões ideológicas (será que a Bota perdeu, hoje, a sua antiga capacidade de “chutar o balde”?) com um livro no qual um vate friulano começaria esquentar todas as suas baterias autobiográficas, no tom polêmico daquela provocação do “Cristo de Pasolini” no filme O Evangelho segundo São Mateus.

Mais: ali começava a denúncia do nascente neocapitalismo como uma Nova Pré-História. Quem lia aquilo — em 1964 — sem dúvida que tinha o coração opresso, de repente, por uma voz desesperada, vinda das perseguições sofridas pelo jovem professor, pelo jornalista e pelo cineasta original que despontara no poeta já conhecido pelo vigor dos versos e pelo amor, orgulhoso, pelos outros homens. Ele, inclusive, havia alcançado novos patamares de Liberdade pessoal de volta das viagens à Índia e aos países africanos ainda mergulhados no mundo antigo muito mais sofisticado do que este nosso pobre mundo nosso enlouquecido por ter desaprendido quase tudo: o uso do corpo, o contato com a terra como a Grande-Mãe que é Puta e Madre Sagrada, a generosidade real para com o próximo, a compreensão sincera do Outro e não a prática de gentilezas trocadas — hipocritamente — em filas de supermercados e bancos. Na verdade, trata-se de mais do que “sofisticação”.

>>> Continua na próxima edição.