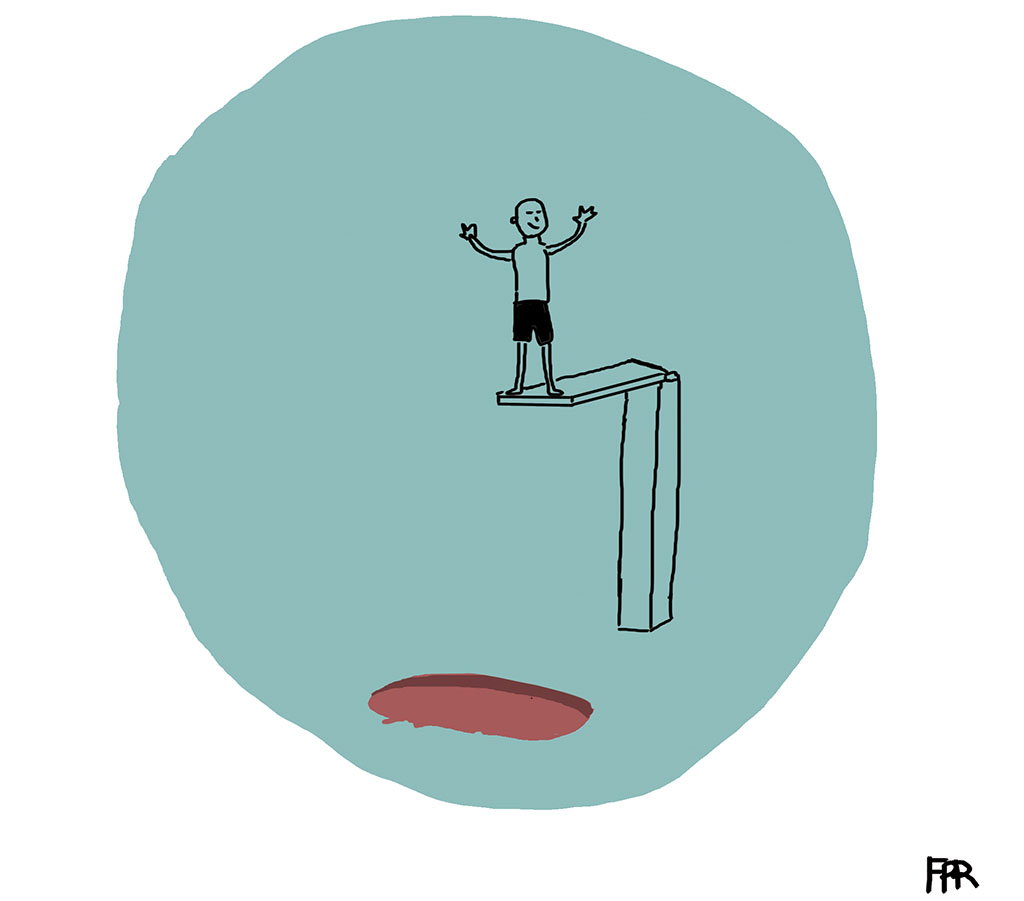

Tenho medo de altura. Ao fundo, o céu azul, límpido na manhã ensolarada e preguiçosa, espraia-se pelas bordas de pinheiros e de árvores cujos nomes desconheço. Quando o vejo no trampolim, o corpo a balançar em sólido equilíbrio, percorre-me o pavor acrófobo da infância à vida adulta, sem nunca dar nenhuma trégua — uma espécie picaresca de Ícaro a despencar em rios e poças d’água. Ele está feliz, a felicidade da adolescência, do vigor do corpo magro, aquela sensação de eternidade a pulsar em cada fibra dos músculos — algo que na velhice acharemos apenas ridículo. É ele quem admiro: um menino magricela pronto para o salto. A água serena o espera. São apenas míseros segundos, centésimos talvez, até a silhueta delicada afundar e ressurgir num ponto diante de nós. Chegamos logo cedo, abrimos guarda-sóis, espalhamos toalhas, passamos protetor, à espera da algaravia que logo tomaria conta do entorno da piscina. Ele cresceu muito nos últimos tempos — este tempo acelerado, agônico, que nos cerca —, está na iminência de transformar-se num homem bonito, longilíneo, músculos aparentes e a segurança de que um mundo todo o espera.

Ainda estávamos nos acostumando à vida em C. — a cidade escolhida por nossos pais na tentativa de uma existência menos desprezível. Vindos da roça, morávamos em meio a um estranho matagal: de um lado as estufas de flores (azaleias, gérberas, samambaias, avencas, lírios, uma vastidão de cores e cheiros adocicados), mais adiante os cedros, os pinheiros e os arbustos nativos que nos davam a impressão de que a vida rural ainda nos perseguia feito um guaipé sarnento. Um mísero mundo bucólico nos enchia de dúvidas sobre a nova vida. Afinal, até ali, a sorte era apenas uma palavra rabiscada pelo pai quase analfabeto num pedaço de papel, deixado na cabeceira da cama, ao lado da imagem da Virgem Maria. Havia uma ingenuidade comovente na nossa tentativa de sobrevivência: o pai — um sujeito bruto, mais afeito à cachaça que ao amor — escrevia em papéis ordinários palavras que guiariam nossa miserável travessia. Talvez não tenha dado muito certo devido aos vários erros de português. A ignorância, quase sempre, não salva ninguém.

As máquinas vieram de longe. Uma indústria de cerâmica era dona de tudo. Ouvíamos os adultos conversando. As terras seriam reviradas, arrancariam as pedras brancas, torrões de caulim, que se transformariam em pratos, xícaras, canecas, travessas, potes. Uma infinidade de coisas que não nos dizia respeito. Queríamos apenas brincar entre as escavações. Vivíamos em meio às flores, ao caulim e à brutalidade do pai. Máquinas e caminhões trabalhavam com ânsia e determinação. A escavadeira balançava suas garras, retirava nacos de caulim e os jogava no lombo dos caminhões. Em seguida, partiam rumo a outra cidade. Uma vez, um dos motoristas me levou junto. A viagem foi um tanto tediosa, por uma rodovia modorrenta em direção a uma cidadezinha próxima. Mas nunca me esqueci que o motorista tinha apenas dois dedos na mão esquerda, espécie de garra que lembrava um monstro dos desenhos animados aos meus olhos de menino roceiro.

Abriam-se fendas nos barrancos. A fúria da escadeira não arrefecia. O braço gigantesco erguia-se aos céus — um dragão a soltar fagulhas de lama. Os grãos de terra escorriam pelo terreiro de casa. A mãe, impotente diante da modernidade, amaldiçoava a todos num capenga dialeto italiano, sufocado na boca de poucos dentes: maledettos.

Um dia, sem qualquer aviso, todos foram embora: escavadeira, caminhões, ciborgue de dois dedos. Deixaram apenas uma terra devastada, uma brancura estropiada e um buraco, espécie de cratera em meio à vegetação escassa, como se um meteoro tivesse aterrissado em nosso jardim. Então, esperamos pela chuva. Meu irmão, um menino meio taciturno e arredio à escola, disse numa alegria genuína: quando chover, vai virar um açude. Como nunca tínhamos ido a uma piscina, o açude era o que mais se aproximava do nosso exíguo imaginário. Sim, logo após uma boa chuva, teríamos um açude-piscina, um lugar para brincar, pular, nadar e, se possível, não morrer afogados. Reunimos todos os amigos das casas próximas, a maioria também vinda da roça. Um bando de matutos mirins tentando contrariar uma ancestralidade que nos parecia bestial.

Veio a chuva. Ficamos na janela, eu e meu irmão, torcendo para que continuasse durante muito tempo. Deu certo. No outro dia, o sol esgarçando as folhas das árvores surgiu violento. Logo após a aula e o almoço à base dos malditos chuchus empanados, corremos em direção à cratera. Lá, encontramos dois piás com os olhos esbugalhados diante da pança cheia da nossa piscina-açude. As palavras são desnecessárias. De calções cerzidos pela mãe na velha máquina Singer, pulamos sem pensar em nada além do prazer de um mergulho. Meu irmão, que nadava feito um Tarzan infantil, deu braçadas vigorosas na água de cor indefinível. Eu já era daltônico, só ainda não sabia. Às vezes, a ignorância é bem-vinda. Entrei pela beirada, num misto de medo e precaução. Aos poucos, senti os pés afundarem na lama. O fundo da nossa piscina não era de cerâmica. A lama cobria os tornozelos, dificultando um pouco os passos pela água. A sujeira do fundo espalhou-se rapidamente. Enfim, nossa piscina-açude lembrava apenas um açude: a água barrenta nos envolvia. Até o fim da tarde, éramos um bando de piás nadando feito bagres até o grito das mães à cata dos filhos.

Antes de voltar para casa, estirávamo-nos na terra, barriga pra cima, o sol ainda a jogar suas últimas fagulhas. A água barrenta secava rapidamente na pele, criava uma delicada crosta amarronzada, parecida com o toddy que a mãe, às vezes, comprava no mercado para nos agradar. Esfregávamos as mãos nas canelas finas. O pó flutuava ao redor. Nossa piscina nos deixava ainda mais sujos.

Ele abre os braços finos. Ameaça um salto performático. Sei que apenas se diverte antes de pular feito um graveto em riste. Dizem que está cada vez mais parecido comigo. Sim, tem os mesmos trejeitos, o corpo magricelo e meio desengonçado, a maneira como caminha, o cabelo escorrido, a paixão pelo futebol, os ossos aparentes da costela e uma timidez indisfarçável. Cresceu muito em pouco tempo e agora prepara os músculos para os desafios e conquistas da juventude.

De repente, salta. Minha filha caçula admira-se, orgulhosa do irmão. O céu ainda mais azul ao fundo. O sol impiedoso arrasta-se para o meio da manhã. Vejo-o nas alturas — não é acrofóbico —, durante milésimos de segundos, o corpo voa na vertical, os pés afundam na piscina de águas transparentes. Desponta próximo a nós, a alegria escorre pelo rosto herdado do avô materno. Na parte mais rasa, caminha lentamente em nossa direção. Noto que o fundo da piscina é de cerâmica.