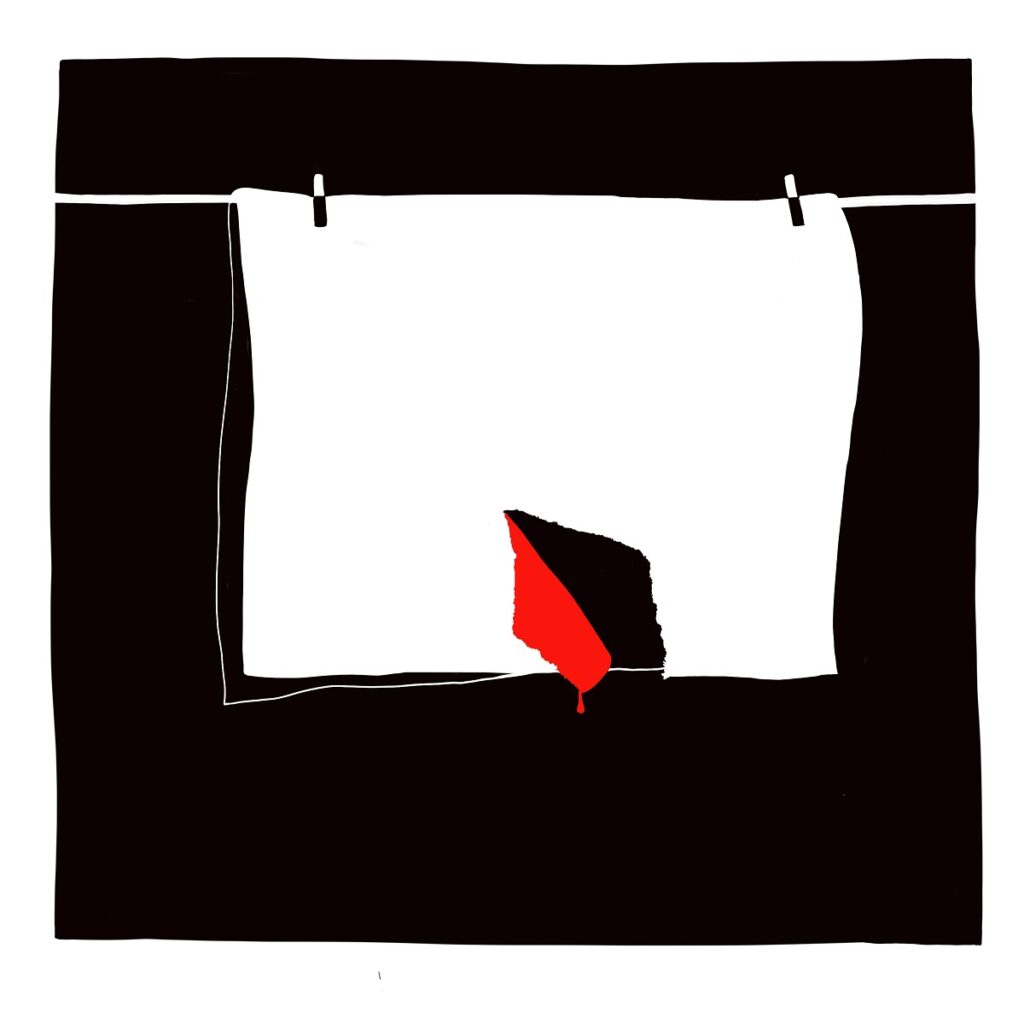

Tenho uma máquina de lavar roupas e uma cicatriz na perna direita. Tudo é muito simples: basta separar as roupas por tonalidade, observar a quantidade necessária de sabão e amaciante, girar um botão com instruções básicas. Tudo aconteceu de repente. Quando notei, um pedaço da minha perna balançava despregado do osso — uma orelha de elefante à venda num açougue ordinário. A mãe, aflita, quase aos gritos, carregava-me pela rua de pó e pedras. É tudo tão higiênico: após alguns minutos, as roupas saem praticamente secas, basta estendê-las no varal de alumínio. Um agradável cheiro de limpeza preenche toda a casa. Quase não escorria sangue. Pelo talho aberto, surgia uma espécie de cartilagem branca. Um grande naco de carne lutava para abandonar meu corpo de criança. Tenho dois cestos plásticos cilíndricos, bonitos, modernos: um para roupas escuras; outro para as claras. A roupa de cama, lavo uma vez por semana. A mãe gritava: vamos ao rio lavar roupa, vem me ajudar a carregar tudo. Nossa casa não tinha água encanada, luz elétrica, nem banheiro. Um buraco no fundo de casa fervilhava de fezes — goiaba ao relento com mil vermes a devorá-la. Se o lobo mau chegasse a qualquer hora lá em casa, a colocaria abaixo com um espirro. Do poço no quintal de ervas daninhas, tirávamos a água para beber. No mercado, nunca sei qual amaciante escolher: cada marca promete coisas incríveis: maciez eterna, aroma da natureza (um cadáver abandonado também faz parte da natureza). Compro sempre aquele cuja cor do recipiente me parece mais indecifrável. Sou daltônico. Nosso chuveiro era uma grande lata de tinta furada com prego. Eu derramava a água com um balde enquanto meu irmão lavava o corpo esquálido — um fiapo de água para um fiapo de gente. Depois, trocávamos. Ele transformava os dedos em torneira. Passamos parte da infância disfarçados de caixa d’água. Não entendo por que há tantas opções em torno do botão redondo. Em geral, utilizo apenas roupas claras e roupas escuras. O restante, ignoro. Tomo cuidado ao despejar o sabão líquido num pequeno compartimento: a diarista me explicou a importância de saber dosar a quantidade para evitar manchas. Eu agarrava a trouxa de roupas com todas as minhas forças de criança, jogava-a nas costas e seguia a mãe em direção ao rio. Um vira-lata sem rumo. Era uma longa caminhada. Às vezes, ela me deixava descansar sentado nas roupas puídas, velhas, feias que apareciam lá em casa. Não sei exatamente de onde saíam minhas roupas. A mãe sempre na máquina de costura a remendar uns trapos. Acho que ganhávamos. Roubar, não. Meu pai era alcoólatra, mas sem qualquer vocação para ladrão. Na infância, não tínhamos cueca: a mãe fazia uns calções de tergal vagabundo que nos causava uma incômoda coceira na virilha. A empregada me liga e diz que meu filho de dez anos só quer usar cueca boxer. O que eu faço com aquelas outras? Penso em pedir que as envie a 1978. As cuecas renegadas pelo meu filho estão sobre uma poltrona em seu quarto. Sempre que as vejo, lembro de um rio distante. Estendo os lençóis em dois varais no deck de madeira diante de casa. Gosto de vê-los ali, ao sol, com um leve vento a balançá-los. Depois de passados, exalam um aroma absurdo de natureza. Pena que não inventaram amaciante capaz de impedir pesadelos nas madrugadas sem fim. À beira do rio, havia outras mulheres. Todas ajoelhadas lado a lado diante da água a lamber pedras escorregadias. Eu era proibido de me aproximar. Se você cair no rio, vai morrer. As palavras da mãe trovejavam no meu ouvido. Aos cinco anos, morrer não estava nos meus planos. Não tinha plano algum. O cilindro no meio da máquina gira para um lado e para outro, num ritmo bastante compassado. É um balé meio monótono. O ruído é suave. A roupa mistura-se ao sabão, amaciante, água. Há momentos de repouso. Quando imagino que acabou, a dança recomeça num zunzum na área de serviço. O trabalho da máquina de lavar é solitário. Ruidosas, as mulheres tagarelavam enquanto batiam as roupas ensopadas com força nas pedras lisas. Não havia sabão em pó, nem amaciante. Nada disso. Umas barras assimétricas, quase pequenos tijolos, eram o sabão feito de banha de porco. Talvez eu, minha irmã e meu irmão fôssemos Prático, Heitor e Cícero. Mas nada sabíamos dos três porquinhos. Não havia livros em casa. O pai e a mãe sabiam ler poucas palavras e escrever quase nenhuma. Nunca entendi como a avó fazia aquilo: transformava banha de porco em sabão num tacho fumegante no terreiro. A avó gorda não tinha vocação para bruxa. A avó magra era uma bruxa. Mas ela não fazia sabão. Não fazia nada além de nos amaldiçoar. Um dia morreu. E ninguém sabe onde está enterrada. Compro sabão de coco para lavar algumas peças mais delicadas. Eu corria em círculos, numa brincadeira solitária. Ao fundo, as mulheres, o rio, o sabão de porco. Corria, corria, talvez feliz pela liberdade de ser apenas criança. Nunca use água sanitária, alertou a diarista. Mancha tudo. É uma desgraça. A mãe, depois que chegamos a C., sempre chamou água sanitária de Qboa. De repente, minhas pernas magras perderam o equilíbrio, meu corpo de pernilongo estatelou-se. Na grama, escondido feito escorpião, saltou um galho de árvore. Minha perna rasgada pela madeira — uma brecha inacreditável. O grito do carneiro esfaqueado acordou o restante das ovelhas. Tem máquina que lava e seca. É impressionante. A roupa sai seca. Nem precisa ir pro varal. Pensei em comprar uma com tanta tecnologia. Mas desisti. Não pelo preço, mas estaria atravessando um rio excessivamente caudaloso. Talvez nunca chegue ao outro lado. A mãe acolheu-me nos braços como se eu fosse um passarinho que caíra do ninho. E correu: o pedaço de carne a balançar no corpo magro. A minha máquina lava até 11,5 quilos. Uma maravilha. Aos cinco anos de idade talvez eu pesasse pouco mais de 11,5 quilos. No hospital público, o médico deu vários pontos. O desenho ficou meio torto, um bumerangue na dobra do joelho. Ele precisa de repouso, não pode correr, nem pular, repouso absoluto. Acho que foram estas as recomendações da enfermeira. A máquina é branca. Pensei em comprar uma preta para combinar com a parede de cobogós que divide a área de serviço. Mas o branco representa limpeza e o aroma da natureza. Logo nos primeiros dias, pulei a cerca de casa para brincar na rua poeirenta. Metade dos pontos arrebentou. Um sangue escuro e viscoso começou a verter pelo improvisado bumerangue. Vai ficar uma cicatriz bem feia, disse o médico. Nunca acreditei muito em médicos. Mas aquele tinha razão.

Meu bumerangue não voa. Mas é o único brinquedo da infância que jamais me abandonou.