“Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira”, escreveu Tolstói. Os contrastes na famosa abertura de Anna Kariênina — felicidade e infelicidade, semelhança e peculiaridade — me têm ocupado nas últimas semanas, ainda que o clássico reste intocado na estante.

A questão já revolvia em minha mente após duas breves temporadas com famílias de amigos. Uma refeição até vai, mas quatro ou cinco dias é tempo demais para fazer cerimônia na frente de visita. Há um universo de silêncios, indiretas, intrigas recorrentes e suspiros de decepção, algo muito grande para ser contido em nome do fazer sala. Uma hora alguém se trai (por exaustão ou por ter se esquecido do estranho no canto da mesa) e isso autoriza os outros a deixarem de represar tudo que sentem e querem dizer. Algumas migalhas da mitologia familiar se pega no ar; outros pedaços são dados pelos amigos, quando estão a sós.

Se Tolstói sempre me pareceu contrapor o que se vê em comerciais de margarina a famílias como a minha, tais experiências como intruso me surpreenderam pelas semelhanças e reconhecimento. Tanta proximidade — mesmo em assuntos tensos, delicados e dolorosos — nos colocaria, então, no rol das famílias felizes? O que distinguiria uma família verdadeiramente infeliz?

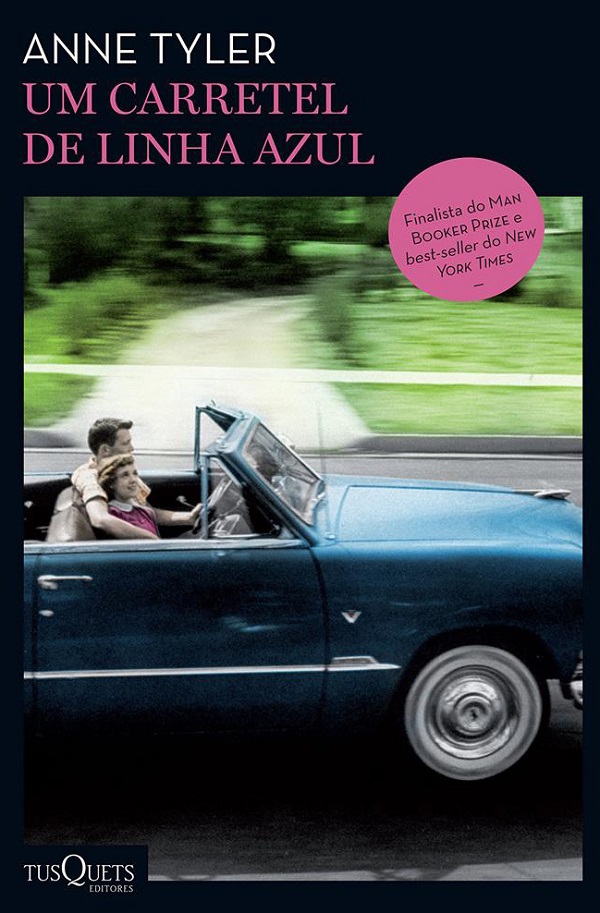

Identificação (minha) e indistinção (tolstoiana) afetam também os protagonistas de Um carretel de linha azul:

As decepções pareciam, contudo, não ser notadas pela família. Era outra das peculiaridades: tinham um talento especial para fingir que estava tudo bem. Ou talvez não fosse uma peculiaridade. Talvez fosse apenas mais uma prova de que os Whitshank não eram mesmo notáveis em nenhum sentido.

Como quem não tem pressa ao desenrolar um novelo — pois não quer que fique confuso, embolado —, Anne Tyler nos apresenta a mitologia familiar dos Whitshank, recente e curiosamente iniciada com um patriarca chamado por todos de Júnior. Uma mitologia que se poderia resumir em duas histórias:

Paciência, na verdade, era o que os Whitshank imaginavam ser o tema de suas duas histórias — a espera paciente do que acreditavam que deveria ser deles. […] Mas alguém mais crítico poderia dizer que o tema era inveja. E alguma outra pessoa, que tivesse conhecido a família intimamente e desde muito tempo (mas tal pessoa não existia), poderia perguntar por que ninguém parecia perceber que outro tema não mencionado jazia sobre os dois primeiros: no longo prazo, todas as histórias tinham levado a decepções.

Ainda que a narradora, onisciente, esteja segura da inexistência dessa pessoa, o leitor finda preenchendo esse lugar. A experiência que Tyler proporciona ultrapassa os constrangimentos de um jantar ou de um feriado de Páscoa; ela não tenta, à Joyce, resumir uma vida em um dia. Ela vai e volta no tempo, insatisfeita com a história oficial, bem masculina, na qual “Era quase como se, no momento em que Júnior deixava uma cena, ela deixasse de existir”. E transforma o leitor naquele vizinho onipresente, atento e confidente de três gerações dos Whitshank.

Nesse aspecto, faz sentido que tenhamos uma narradora tão próxima de Abby, certamente a personagem mais cativante da obra: “No passado, ela estivera no centro das coisas. Sabia dos segredos de todo mundo; todos confiavam nela. […] Nada do que ouvia Abby contava a outra pessoa, nem mesmo a Red. Ela era uma mulher de palavra. Ah, as pessoas ficariam surpresas com tudo o que ela sabia e não dizia!”. Ainda que não seja originalmente uma Whitshank — o status veio do casamento com Red —, ela faz o elo entre a primeira geração, morta, e a terceira, preocupada com os pais já velhos e morando sozinhos na casa da família.

É Abby a protagonista de uma das grandes cenas do romance. Os problemas de memória (Alzheimer? Demência?) que tanto assustam os filhos não a impede de uma escapadela para passear com o cachorro, que teima em chamar pelo nome errado — “O bom e velho Clarence. Brenda. Não importava. Abby sabia que era Brenda, se por acaso se desse ao trabalho de parar e pensar no assunto”. Enquanto passeia e pensa na consulta médica agendada para ela, Abby se lembra vividamente de diversos momentos da sua vida, alguns muito antigos: “Era como uma viagem no tempo. Ela se balançava numa máquina do tempo, olhando pela janela para uma cena após a outra, sem nenhuma ordem específica. Para uma história após a outra. Ah, tinha havido tantas histórias em sua vida! Os Whitshank alegavam ter apenas duas; ela não conseguia imaginar por quê. Por que escolher apenas determinadas histórias, umas poucas, para definir a si mesmo? Abby tinha um monte delas”. Algumas das cenas que vê pela janela são citadas no capítulo e outras só dão as caras na medida em que nos balançamos nas 383 páginas da máquina do tempo que adquirimos.

O trecho parece explicar a fluidez da estrutura do livro, estranha a quem se acostumou à precisão quase matemática enaltecida na literatura de homens heterossexuais — Michel Laub e David Foster Wallace me vêm à cabeça de pronto. Há algo de falho, tal qual a memória de Abby, em como as quatro partes do romance são desiguais — a primeira é maior do que as outras combinadas — e em como a segunda e a terceira partes vão ao passado explorar pontos que não pareciam importar. O Carretel, tão humano que deve decepcionar quem busca tabelas do excel e equações literárias, é o resultado do embate entre a imitação dos efeitos da doença de Abby e o desejo de ser palatável ao leitor, de contar uma boa história.

Ou várias: afinal “Abby tinha um monte delas”. O romance é sobre a casa da família, personagem tão central quanto Abby, e o sonho americano que ela representa. É sobre a ilusão do self-made man, de como parece haver algo que simplesmente impede que a mudança se dê perfeitamente, tal como eram as benfeitorias de Júnior na casa: “Ah, era sempre, sempre assim: nós e eles. […] Havia sempre algum mínimo detalhe no modo como se vestia ou como falava que o mantinha do lado de fora, olhando para dentro”.

É sobre machismo estrutural e como ele afeta até as relações afetivas entre os homens Whitshank. É sobre segredos e ausências. É sobre como duas famílias sempre se veem no verão, mesmo sem se apresentarem formalmente, por alugarem casas vizinhas:

Será que eles achavam os Whitshank atraentes? Intrigantes? Será que eles admiravam quantos eles eram, e quão próximos? Ou teriam notado uma fissura em algum lugar — uma discussão mais ríspida, um silêncio nervoso ou algum sinal de tensão? Ah, qual era a sua opinião? Que descobertas poderiam revelar, se os Whitshank fossem até lá naquele exato instante e perguntassem?

É sobre a velhice de Abby: “Se apenas não se sentisse tão posta de lado, tão estranha, tão desnecessária”. É sobre olhar para o lado e perceber a visita cruel do tempo: “Ele [Red] também estava ficando velho. Ela não era a única! Ele usava óculos de leitura que escorregavam pelo seu nariz e o deixavam parecido com seu pai. E aquele ‘hein?’ quando não ouvia direito: de onde tinha vindo tal mania? […] Via o modo como os balconistas o tratavam, ultimamente, como eram condescendentes, falando com ele alto demais e usando palavras com menos sílabas. Tomavam-no por apenas mais um velho gagá”. Mas não foi ontem a “tarde bonita, amarela e verde, com uma brisa soprando” em que ela deu uma chance ao amor dele?

O livro é também sobre a morte: “O problema com a morte […] é que você não pode ver como tudo acaba”. Como em outros romances de Anne Tyler, alguém morre subitamente, num acidente que desestabiliza os demais personagens. No velório, todos se preocupam com as palavras escolhidas pelo padre não sejam religiosas demais, um pedido que não podia ser mais bem atendido:

Mas ocorreu-me agora que as memórias que guardamos de nossos entes queridos talvez não sejam o principal. Talvez o principal sejam as memórias deles, tudo o que eles levam embora consigo. E se o Céu for apenas uma vasta consciência à qual os mortos retornam? E se a missão deles for informar sobre as experiências que recolheram durante o seu tempo na terra? (…) “Essa foi a minha experiência”, dizem eles, e essa experiência é guardada com as dos outros, mais um relatório sobre como era a vida. Como era estar vivo.

Estranho ainda estar na metade de um romance e perceber que, tanto no banal quanto no precioso, tanto no que há de mais melancólico quanto nos diversos momentos cômicos, ele se propunha apenas a mostrar como é estar vivo. Apenas.

E consegue.