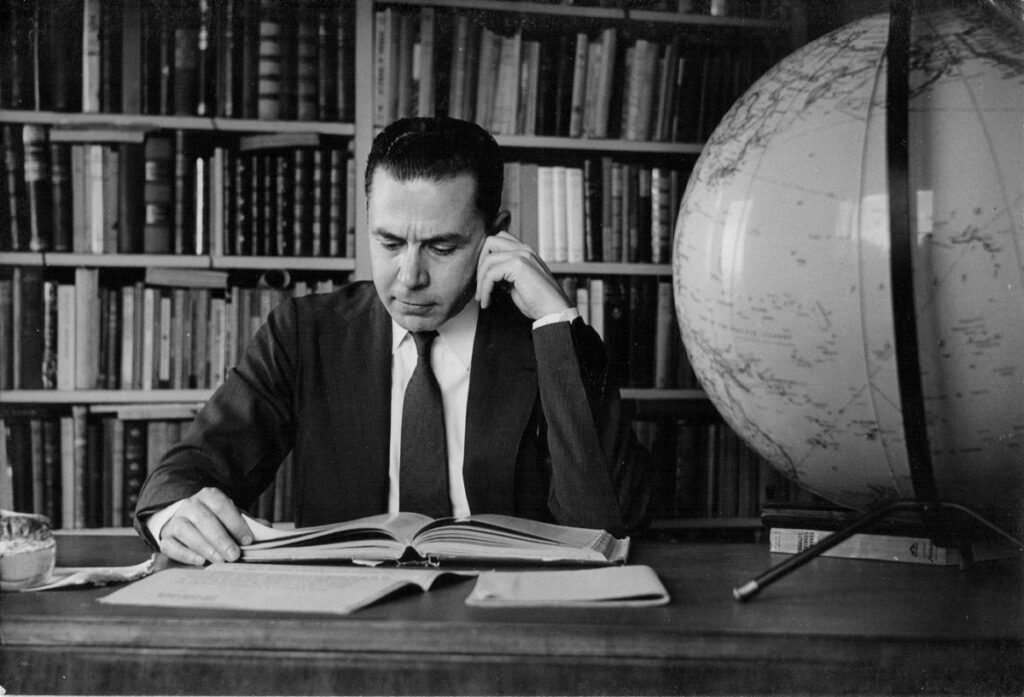

José J. Veiga (1915-1999), escritor goiano de timbre personalíssimo, se encontra atualmente refratário e fora das grandes linhas de força que a literatura brasileira elaborou. Durante muito tempo sem ganhar reedições, sua obra agora retorna às livrarias sob o selo da Companhia das Letras, inicialmente com dois títulos fundamentais, porta de entrada principal de seu espólio: Os cavalinhos de Platiplanto e A hora dos ruminantes. O primeiro título — já de qualidade notável — consiste numa coletânea de doze contos, publicada em 1959 e nada menos do que a estreia literária do ficcionista. O volume recebe um prefácio de Silviano Santiago, no qual o crítico realiza uma aproximação (des)norteadora entre certa narrativa ali presente e a poesia de Carlos Drummond de Andrade, sinalizando modos de leitura valiosos para um enriquecimento interpretativo dos textos. O segundo trabalho, por sua vez, é um romance/novela mais conhecido pelo público, e trilha um caminho diferenciado em relação ao que nossos escritores historicamente sedimentaram. As especulações de Antonio Arnoni Prado, que prefacia o livro, são um verdadeiro acréscimo ao que já se disse em torno de Veiga, sobretudo quando o tópico são as categorias do fantástico, do maravilhoso e do estranho — que serviram de rótulo automático para as faturas citadas —, mas que devem, como instrumento analítico, ser manejadas cautelosamente frente às narrativas em questão. Ambas as edições ainda recebem um adendo útil principalmente a críticos literários e professores, mas igualmente aos que desejam conhecer por dentro a arquitetura literária do artista: sugestões de leitura da fortuna crítica mais relevante que J. Veiga mereceu.

A produção literária brasileira, como sabemos, guarda em todos os períodos de sua história um estreito compromisso com a realidade, vislumbrando-a recursivamente através dos óculos da missão. O arco temporal é amplo, efetivamente: desde as nossas cartas de fundação de propósito documental — passando pelas sátiras barrocas que serviam de denúncia sócio-histórica, pelos cultores árcades de nossa formação identitária (como queria Antonio Candido), até desembocar na pletora romântica e em suas reivindicações de liberdade política ou linguística —, nossos escritores sempre estabeleceram uma marcação cerrada da realidade sob os discursos particularistas da nação. Não é à toa que Machado de Assis tem entre seus textos críticos mais famosos o Instinto de nacionalidade, onde irá atacar o exotismo das descrições superficiais, ou o “nacionalismo de vocabulário”, em sua irônica expressão. Nosso modernismo não largará o hábito e, embora por certa paleta crítica, retomará a ideia de literatura como emblema — mas agora, com poucas exceções, através do atomizado plano das identificações regionalistas. Tal perfil de exaltação — e não apenas em solo brasileiro — é tão patente que Leyla Perrone-Moisés dedicou um livro inteiro ao assunto: Vira e mexe, nacionalismo: paradoxos do nacionalismo literário, que traz sólida argumentação a respeito das incongruências que o problema reserva. E a escritura límpida dos notáveis ensaístas. Walnice Nogueira Galvão, uma de nossas referências euclidianas, aponta consequências para esse modelo mental adotado entre nós. Em seu breve estudo a respeito de Guimarães Rosa, a professora nos escreve:

[…] essa safra de ficção ao rés-do-chão, aspirando ao documentário, constituiu um cânone ainda vigente em nossos dias [ano 2000], impondo a norma à literatura brasileira, impedindo por longos períodos que houvesse percepção estética de autores que não atuassem dentro de seus ditames. (Folha explica Guimarães Rosa)

Um dos motivos para essa genealogia do telúrico foi aventado por Patrick Chabal, professor do King’s College de Londres, respeitado estudioso das literaturas africanas. Em seu volume Vozes moçambicanas, destaca a naturalidade com que o texto nacionalista é exigido em países de independência política recente ou naqueles em vias de emancipação. Talvez dentro de cinquenta anos — ele observa —, autores moçambicanos, por exemplo, já não sintam essa precisão de transformar sua escrita numa heráldica. A julgar, porém, pelas reflexões de Walnice Galvão, o caso brasileiro, em claro contraste com o restante da ficção latino-americana, poderia apresentar sérias restrições para uma profecia tão alvissareira.

É em tal cenário, portanto, que José J. Veiga investe numa ficção desatrelada de uma especularidade chã e naturalista, daquele modelo que dá ao leitor a satisfação do reconhecimento (“tu es cela”), tão criticada por Roland Barthes. É lugar-comum da crítica, aliás, localizar na obra veiguiana as tonalidades da literatura fantástica, da qual Murilo Rubião seria notável representante em nossas latitudes, voz dissonante de um filão escasso. A classificação, todavia, é enfaticamente rejeitada por Veiga, que se considera na verdade um adepto do realismo — o que, malgré lui, não podemos de modo algum subscrever. Se não, vejamos.

A natureza dos contos

“Quando eu era menino e morava numa vila do interior, assisti a um episódio bastante estranho, envolvendo um professor e sua família.” Isso é o que lemos na abertura do conto Professor Pulquério, que expõe metonimicamente o núcleo da escritura do nosso autor goiano. Ali, eventos singulares serão quase uma onipresença em todo o seu terreno literário. Tzvetan Todorov estabeleceu, em seu clássico Introdução à literatura fantástica, uma distinção clara e de extrema utilidade para o manejo conceitual desse gênero fronteiriço:

[…] o fantástico não dura mais que o tempo de uma vacilação: vacilação comum ao leitor e ao personagem, que devem decidir se o que percebem provém ou não da “realidade”, tal como existe para a opinião corrente. Ao finalizar a história, o leitor, se o personagem não o tiver feito, toma entretanto uma decisão: opta por uma ou outra solução, saindo assim do fantástico. Se decidir que as leis da realidade ficam intactas e permitem explicar os fenômenos descritos, dizemos que a obra pertence a outro gênero: o estranho. Se, pelo contrário, decide que é necessário admitir novas leis da natureza mediante as quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso.

Ora, se o fantástico é uma gaveta em que J. Veiga não se encaixa, como observa Antonio Prado em seu estudo que introduz A hora dos ruminantes, narrativas quais “Era só brincadeira” visitam um nonsense poderoso para depois retornar a uma realidade implacável, digna da plasticidade, da visualidade fotogramática de um Homero. Em nosso vício classificatório e com o instrumento de Todorov, diríamos tratar-se de faturas do estranho. Por outro lado — e o prefácio de Silviano Santiago, aqui, é particularmente luminoso —, o conto que intitula o livro, passando pelas situações insólitas, não volta aos espaços vinculados ao real; em vias inversas, ele se excede em fabulações que a linguagem, psicanaliticamente deformada, denuncia; e, pondo os dois pés para fora dos limites da natureza, repousa nos lugares míticos do maravilhoso. É quando o desejo do protagonista infantil ergue os pilares da realidade sonhada, e apenas sonhada. Os cavalinhos de Platiplanto se compõe, em muitos casos, de narrativas fabulosas, de verdadeiros contos de fadas. Mas como elemento complicador, verificamos a presença recursiva de acusações sombrias ou de perigos enigmáticos jamais esclarecidos. Por outro lado, apresentando crianças, muitas vezes, como narradores privilegiados, os textos se costuram numa linguagem igualmente infantil — inclusive do ponto de vista sintático. Essa higienização da adversidade se espelha também na forma de se veicularem os rigores da vida, sempre referidos de modo cifrado e suavizado em expressões sutis e nebulosas. Traição e morte, frustrações e lamentos, tudo ali aparece refratado. Os cavalinhos de Platiplanto (o conto) finaliza, para ficarmos com uma ilustração, reforçando toda a atmosfera alegórica na qual se lastreou: os prometidos cavalinhos já não podem sair de Platiplanto. Porque Platiplanto é o espaço mítico do sonho, uma extrapolação do mundo, como a partida existencial do avô Rubém.

No primeiro texto da coletânea, A ilha dos Gatos Pingados, as obsessões de J. Veiga se vão delineando: a ilha vislumbrada no título assoma sem dúvida como espaço alegórico. O sonho e a utopia revelam-se vetores confluentes, que temos de seguir e conservar por certa obrigação moral. E, obstando tal percurso, chega sempre um Zoaldo (antagonista perverso e violento, que perseguia Cedil, um dos garotos aventureiros da narrativa) ou um Camilinho (criança delatora), firmemente dedicados a frustrar a materialização do espírito onírico e visionário. No ideário do autor, as tiranias emergem de todas as águas, mesmo daquelas com menor probabilidade. Aqui, por exemplo, o Zoaldo que namora a irmã de Cedil se impõe ditando silêncios e ações, submetendo até a sogra, que, em condições normais, deveria se impor como referência de legiferação — ao menos dentro de sua própria casa.

Elemento essencial, contudo, não nos deve escapar: em boa medida a ambientação exterior dos textos é consequência de uma composição interior de baixa confiabilidade. De fato, os contos se desenrolam, consideravelmente, dentro de espaços mentais ambíguos; assim, as ações são reduzidas, dando lugar a interpretações e, gerando a estratégia retórica da amplificatio, temores e ilações passam a povoar amplamente aquelas páginas. A consciência, portanto, agrega em seu feixe de possibilidades as antilogias que certo positivismo realista pretendeu exilar do literário — o que naturalmente suspende o autodiagnóstico impetrado por autor.

Se a estrutura lógica do mundo é desarticulada e faz o leitor franzir as sobrancelhas, a verossimilhança interna é mantida por uma retórica ladina: “Guardei tudo depressa e não disse nada a ninguém nem deixei meu pai saber, porque não queria colocá-lo na triste situação de ter de prevenir-se contra mim. Tudo era possível naqueles dias” (A usina atrás do morro). Ora, a frase final, que destacamos, parece antes uma justificativa racional que o texto aceita e o leitor demanda; e a partir daí qualquer evento terá sua credibilidade resguardada, por mais resistente que seja à comparação com o mundo empírico. Em outro instante, reaparecem os ingredientes do distúrbio lógico, a favorecer o estabelecimento do insólito: “A casa era grande e alta, de tijolos vermelhos, talvez a mais alta do lugar. Ficava atrás de uma cerca de taquara coberta de melões-de-são-caetano. Mas sendo tão grande, tão alta e de cor tão viva, e a cerca não tendo mais que a altura de um homem médio, nunca pude compreender por que não era vista da rua” (Os do outro lado). Na sequência, leremos que ninguém vislumbrava a residência (“nem mesmo era vista por quem passasse na rua”), o que é informação nem um pouco dispensável, porque a dúvida se instala nessa fenda do narrador: já que a todos os outros a casa era invisível, a extrapolação parece advir daquele que seleciona o real e nos entrega o discurso. Por outro lado, importa destacar: a “invisibilidade” pode ser de fato uma astúcia — estratégia de não-envolvimento com o risco, a insegurança que o texto sugere.

Ironia lacerante, um alerta ressoa para o cético leitor que decidiu abordar a obra: toda incredulidade é capaz de reduzir nossa vivência e, às vezes, no sentido literal. De fato, a mencionada narrativa Era só brincadeira nos conta o drama de um homem aparentemente inocente, acusado, após uma pescaria, de um crime inominado. Depois de muito avisado a respeito dos riscos que a justiça lhe impunha, o réu lhes atribuía pouca importância, dizendo tratar-se de mera brincadeira ou ficção alheia. Ao final, é fuzilado a ponto de “um caco da cabeça de Valtrudes voar alto, como coco quebrado a machado, e ir cair perto de um barril velho, enquanto a cadeira tombava para trás com ele ainda sentado”. A sentença final do narrador é mordaz, sem nenhuma margem de complacência com a vítima: “Por mais que pensasse, eu não podia atinar como iriam eles soldar novamente a cabeça de Valtrudes, quando a brincadeira acabasse”.

Como uma primeira leitura já sinaliza, os contos têm grande autonomia estética e guardam essa elevada tensão o tempo inteiro; trazem na sua visão tétrica, dúbia e secreta, um sopro novo para a literatura brasileira de então, de cariz sociológico ou essencialmente introspectivo. A reprodução exaustiva desse modelo pessoal, no entanto, estiola o vigor que as peças isoladas apresentam. Mas um texto que destoa da coletânea, Roupa no coradouro, remunera o leitor, fazendo-o ver um desespero da tragédia certa, acrescido pelo remorso de um amor filial que não soube sê-lo em tempo hábil e justo.

Um romance insólito

Como ocorre a tantos escritores que relatam seus processos de criação, José J. Veiga traz todo o molde d’A hora dos ruminantes atomizado no conto A usina atrás do morro, presente em Os cavalinhos de Platiplanto. De fato, ali temos o arcabouço, todos os elementos básicos e estruturais da narrativa longa que consagraria Veiga: um vilarejo pacato que recebe misteriosos estrangeiros (os visitantes quebram a rotina, provocando indagações e movimento), o silêncio ameaçador que eles impõem, as pequenas coações cotidianas, cooptações incompreensíveis — a arquitetura do medo, enfim. Quando o casal vindo de fora deixa caixotes nos corredores, logo a curiosidade dos habitantes — outro ingrediente matriz do insólito veiguiano — é despertada. E as ameaças podem ser pressentidas:

Meu pai achou que estávamos perdendo tempo em aceitar a situação passivamente, enquanto em algum lugar, sabe-se lá onde, gente desconhecida podia estar trabalhando contra nós; era evidente que aqueles dois não agiam sozinhos. As cartas que recebiam e os relatórios que mandavam eram provas de que eles tinham aliados. O que devíamos fazer sem demora, propôs meu pai, era procurar o delegado ou o juiz e pedir que mandasse abrir os caixotes, devia haver alguma lei que permitisse isso. Se não fosse tomada uma providência, as coisas iriam passando de mal a pior, e um dia, quando acordássemos, nada mais haveria a fazer.

Não há como não escutar, aqui, o poema de Eduardo Alves: porque não dissemos nada, nos invadiram a casa e nos calaram de vez (No caminho com Maiakóvski). Na literatura de Veiga, tais ameaças configuram antes uma regra do que um desvio: tragédias sempre se prenunciam, segredos pairam no limiar da descoberta.

Fatura reescrita sete vezes antes de vir a público, A hora dos ruminantes narra a chegada de pessoas que, sem nenhum motivo aparente, resolvem se instalar “do outro lado do Rio”. Deles, nada se sabe: sua procedência, suas intenções, os ofícios que realizam — tudo a seu respeito, enfim, se ignora. Os habitantes de Manarairema, lugar provinciano afeito à potenciação imaginativa, se acumulam nas janelas para tentar flagrar qualquer indício que expusesse um pouco da identidade dos visitantes ou, segundo eles, dos invasores. Fracassadas as tentativas, os moradores podem acompanhar vizinhos associando-se aos inimigos, tiranias e intimidações dignas de Kafka se proliferando em tão reduzido espaço. A abertura do romance, carreada por uma prosa fanomelódica, já nos oferece dados bem produtivos, de suma importância para a consecução de seus efeitos:

A noite chegava cedo em Manarairema. Mal o sol se afundava atrás da serra — quase que de repente, como caindo — já era hora de acender candeeiros, de recolher bezerros, de se enrolar em xales. A friagem até então contida nos remansos do rio, em fundos de grotas, em porões escuros, ia se espalhando, entrando nas casas, cachorro de nariz suado farejando.

Manarairema ao cair da noite — anúncios, prenúncios, bulícios. Trazidos pelo vento que bate pique nas esquinas, aqueles infalíveis latidos, choros de criança com dor de ouvido, com medo de escuro. Palpites de sapos em conferência, grilos afiando ferros, morcegos costurando a esmo, estendendo panos pretos, enfeitando o largo para alguma festa soturna. Manarairema vai sofrer a noite.

Duas coisas, no mínimo, já nos chamam a atenção no trecho: primeiramente, há uma intensa atmosfera sonora conferindo, antecipadamente, desconforto ao lugar. A orquestra estridente — o “bulício” — prepara uma ficção de efeitos singulares, como os olhos vazios das janelas de Edgar Poe (A queda da casa de Usher). Outro aspecto que se destaca é a assustadora vivificação da noite, materializada no focinho do cachorro e nos matizes obscuros da cena. Cria-se, mais uma vez, pela força evocativa, uma expectativa de suores para a trama. Na sequência, caminhões que se aproximavam da cidade misteriosamente desaparecem: “Dez cargueiros sumindo na estrada certa, sem desvio? Era preciso uma explicação, o assunto não podia ficar no ar”. Favorável ao insólito, a sombra chega logo.

O romance, desde então, acolhe diálogos reticentes, as indagações dos personagens se acumulam e transmitem-se, naturalmente, ao leitor — já que o narrador também ignora as causas e os efeitos subterrâneos dos eventos. Como contraponto aos acontecimentos sem lógica explicação, que lembram a estética do absurdo, descrições meticulosas aparecem para dar a impressão de certo realismo. A temporalidade sempre é estendida por alguma ação supérflua, porque J. Veiga também delineia em seu romance os espaços mentais das narrativas curtas. O recurso retórico da enumeração é largamente utilizado, proporcionando novamente a amplificação a que já fizemos referência.

Quando Manarairema é invadida por bovinos e cachorros, que minguam os espaços livres, impondo sua rotina e suas vontades, o texto ganha um tour de force: a significação alegórica, já presente de modo mais discreto, se fixa de forma firme e incontornável. A massa da penumbra, o estranho que circula todo a escrita veiguiana, a sonoridade fúnebre reunida, tudo salta como uma cobra a dar o bote. E uma vez mais a literatura, numa obra que nos chega novamente às estantes, ensina que a denúncia de si e do mundo necessariamente ocorre, pelos caminhos mais improváveis e nem sempre de modo explícito e preclaro, nas mãos dos grandes escritores.