A chuva escancarava nossa vergonha. A mera possibilidade nos apavorava. À noite, encolhido no beliche, quando os pingos beliscavam o frágil telhado, eu rezava miúdo e apressado para que o sol despontasse na manhã preguiçosa. Naquele tempo, tinha fé de que as mãos de Deus levariam as nuvens para bem longe de casa. Caso contrário, arrastaríamos à escola a morte a flutuar sobre nossas cabeças piolhentas. Éramos três crianças, três filhos, para um único guarda-chuva. Ninguém queria segurá-lo. Um dia, sem qualquer aviso, ele apareceu encostado a um canto da cozinha. Era enorme e aprisionava os fantasmas que nos assombrariam. Teu pai é que trouxe, disse-nos a mãe, indiferente ao inimigo que abrigaria ao lado do fogão a lenha.

Tínhamos um acordo, quase um pacto sagrado: sempre que nos perguntavam o que o pai fazia, respondíamos em uníssono: ele é motorista. A profissão, mesmo desprovida de qualquer elegância, entregava certa dignidade àquele homem silencioso e violento. Contávamos uma história incompleta, cujas frestas eram facilmente descobertas. Como esperado, em pouco tempo a zombaria atávica nos alcançou no recreio da escola pública. Teu pai dirige o caminhão do cemitério. Eu vi. A voz fina do menino de cabelos espetados zurrou pelos confins do pátio. As pequenas bestas saciavam a fome no pasto da nossa vergonha. Meu irmão e minha irmã apenas se encolheram no silêncio inevitável. A partir daquele dia, tornamo-nos filhos fúnebres de um motorista de caminhão. Mas o pai não cortava as estradas a transportar o progresso, grandes cargas, ouro em carroceria de madeira. Nada disso. Ele levava em pequenas distâncias a terra dos túmulos cavoucados. Uma toupeira a extrair dos torrões o vazio para a morte alheia.

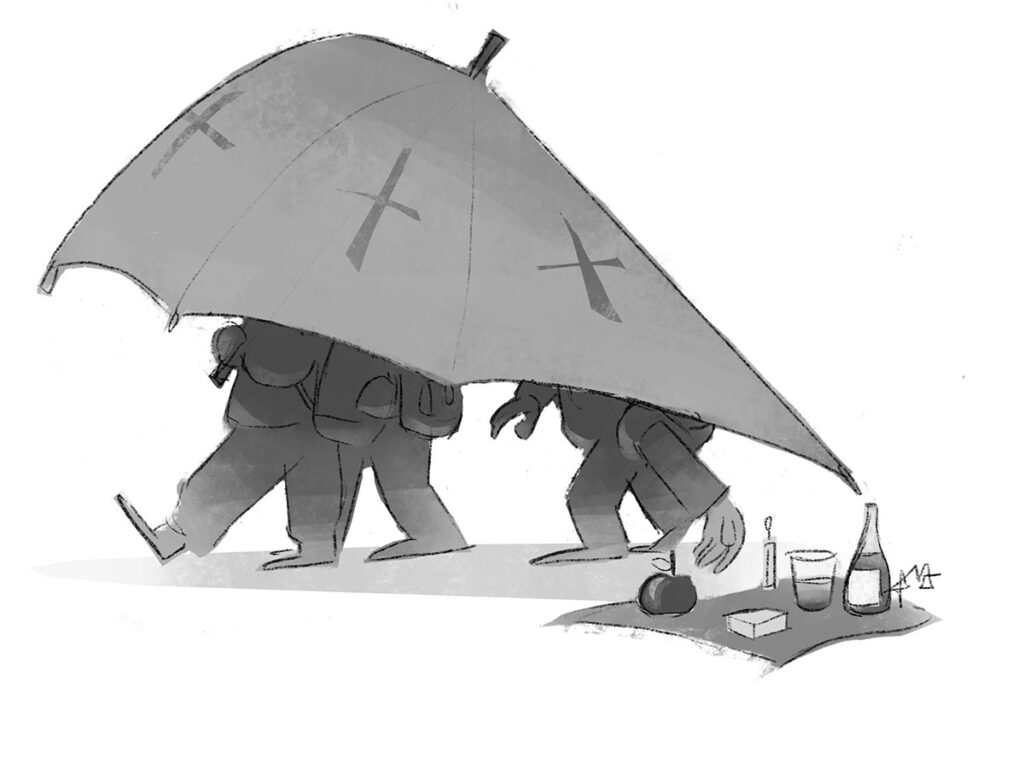

Não pedimos aquele guarda-chuva. Preferíamos a roupa ensopada, os pés deslizando no chinelo de dedo, o barro a pintar arabescos caipiras nas canelas. Mas a mãe nos obrigava. Teu pai trouxe, agora vamos usar. Era um estorvo. Desajeitado demais para as mãos pequenas do meu irmão — um menino a empunhar uma metralhadora. Íamos os três espremidos debaixo da armadura com a logomarca meio apagada, mas ainda bastante visível. O nome do cemitério até era bonito e remetia a um parque. O lugar agradável abrigava os mortos ricos de C. O extenso gramado se espalhava sob árvores. Havia sombra para as almas. Mas a morte nos iguala a todos, mesmo quando os cadáveres têm todos os dentes.

O inimigo era quase maior que meu irmão, o mais espigado soldado de nosso mambembe exército. Ele o agarrava com as duas mãos. Tremia na fraqueza da infância. A mãe ajudava a abrir. De asas suspensas no ar, cabíamos os três na funesta proteção. E, resignados com nossa maldição, íamos à escola.

Mas estávamos acostumados às visagens. Antes de chegar a C., vivíamos em casas sem energia elétrica, água encanada, banheiro — regalias que só na cidade grande nos seriam possíveis. Na ausência completa de livros (a não ser um surrado exemplar da Bíblia), a mãe, quando o cansaço não a vencia, reunia os filhos ao pé do fogão e nos contava histórias de assombração. No seu vocabulário limitado — de quem frequentara a escola por míseros dois anos —, mesclava enredos populares: boitatá, mula sem cabeça, fantasmas, bruxas terríveis se entranhavam numa narrativa cujo sentido parecia ser apenas nos entreter. No entanto, ela se transformava quando se referia ao monstro dos olhos de fogo, cujas características eram bem definidas e ganhavam vida na boca banguela da mãe. Lembro que no êxtase da narrativa, a dentadura saltava da boca da mãe para que a enxurrada de palavras desaguasse num monstro perfeito: o homem de olhos de fogo tudo destruía a sua volta. Sem perceber, a boca banguela transformava a mãe numa figura também assustadora. Convivíamos bem com aquela quase autobiografia de uma bruxa.

Quando o pai nos disse que seria motorista do caminhão do cemitério, apenas o olhamos com indiferença. Não nos interessava onde passaria o dia. Nosso problema era quando à noite ele irrompia bêbado a soleira da porta. A escuridão a preencher o nosso reduzido mundo. Não havia outras casas à volta. Morávamos de favor numa chácara de flores. Por ironia, aos domingos, vendíamos crisântemos fedorentos diante do cemitério. Os olhos em brasa do pai iluminavam nosso pavor. Às vezes, batia na mãe. Os olhos dela também ganhavam brasas e vertiam um choro raivoso. Às vezes, o pai só quebrava alguma coisa: um copo, um prato, uma jarra — o que estivesse mais próximo. Quase nunca batia nos filhos homens. Mas minha irmã — uma menina magrinha, cabelos escorridos — não escapava ilesa. O soco na mulher se transformava em tapas ardidos na filha. Tudo demorava muito tempo, um tempo longo demais, um tempo que nunca acaba. Encorujados ao redor da mãe, esperávamos que a brasa nos olhos do pai se apagasse. Ele bufava, xingava, batia, comia algo e dormia. O enredo pobre e previsível se repetia infinitas vezes. O pai era pior que as histórias que a mãe contava.

(Não bastassem as labaredas na cozinha de casa, aquele maldito guarda-chuva sempre a nossa espera.)

Além de aferrar-se às histórias assombrosas, a mãe tentava domar os demônios do pai com a mão de Deus. Ia à missa e nos arrastava com ela. Rezávamos feito bestas à porta do Paraíso. Arranhávamos as barbas divinas com nossas preces esganiçadas. Alguém tinha de olhar por nós, mesmo na escuridão em que nos encontrávamos. Era comum, a caminho da igreja, numa encruzilhada, avistarmos uma macumba, saravá, trabalho — palavras que a mãe repetia em conchavo com o padre. Fiquem longe disso, nunca toquem em nada. Vocês vão para o inferno. Podem se transformar em monstros. Os avisos da mãe contra aquela espécie de piquenique de frutas, flores, bebidas e comidas, geometricamente organizados, apenas aguçavam a minha curiosidade. Protegidos na ignorância, nada entendíamos de diversidade, sincretismo religioso. A mãe obedecia às ordens do padre, um emissário de Deus: “Não toquem nisso; é coisa do capeta”.

Numa manhã de neblina, tão comum aqui em C., avistei a macumba. Já não era novidade. Talvez a mãe tivesse razão: aquela mesma cachaça transformava o pai no monstro de olhos de fogo. Mas e a maçã de aparência tão suculenta? Seria a mesma da história da bruxa que a professora nos contara? Cairia em sono eterno? Ou fincaria fagulhas nos olhos? Só ouvi o berro do meu irmão: “A mãe disse que é coisa do demônio”. Mas estava decidido a ignorá-lo. O inferno sempre foi uma possibilidade doméstica. Catei a maçã e a levei comigo. Era preciso fazer alguma coisa. Não chovia.

No recreio, lavei com cuidado a maçã no banheiro da escola. Nos fundos do pátio havia uma árvore de galhos enormes. À sombra, mordi com todas as forças a pele rígida da fruta. E fiquei ali à espera de que meus olhos se transformassem em brasa. Quando o pai chegasse em casa à noite, eu já teria incendiado o guarda-chuva e o esperaria ao lado do fogão a lenha.