(05/12/20)

Para Andreza Scheepmaker

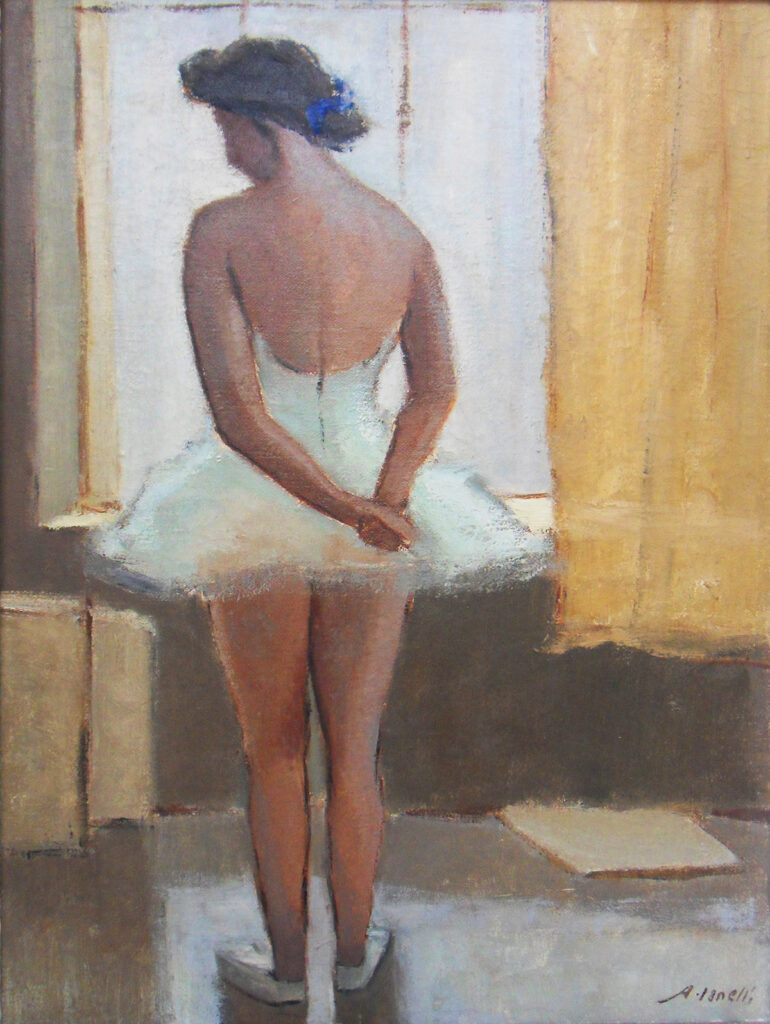

Aos vinte e poucos anos, minha avó se vestiu com uma saia tutu branca, um corpete cavado nas costas, os pés encaixados nas sapatilhas. Minha avó se vestia assim às vezes, dentro de casa, no ateliê de altos janelões onde o avô trabalhava, e ali ficava por algumas horas, a nuca exposta, os cabelos arrepanhados num coque, enquanto na tela sobre o cavalete ia se formando a bailarina, com nuances de pele preparadas na tinta do avô, mais o detalhe azul de uma fita no cabelo.

Dessas horas vieram alguns quadros, todos dos anos 1950, época em que meu avô pintou uma infinidade de paisagens de dentro e fora de seu ateliê. Entre as paisagens de dentro, estão as naturezas-mortas, os retratos, uma série de palhaços de circo, e os interiores propriamente ditos.

O avô guardava dessa época uma lição de pintura aprendida com Angelo Simeone, que ele repetia sempre que o assunto resvalava no tema da representação. Notando a dificuldade do jovem pintor em reproduzir os objetos de uma natureza-morta, veio o mestre apontar-lhe o caminho: que ele não se preocupasse em representar tão fielmente o que quer que fosse, porque, terminado o quadro, o cenário iria se desmanchar e então ninguém mais lembraria se o vaso do modelo era ou azul ou branco, se a maçã estava mais à direita ou mais à esquerda. Ficaria apenas o quadro.

Penso nessa lição de pintura agora que se desmancharam não só o vaso e a maçã da natureza-morta, mas também a avó, o avô e seu ateliê de altos janelões. Ficaram os quadros. E, em alguns deles, minha avó foi bailarina. Mesmo com suas pernas grossas, mesmo com seu corpo violão transparecendo sob o tule, o rosto penso na direção do chão molhado de luz, minha avó ainda hoje é bailarina.