Quanto ao futuro, escuta:

Seus filhos fascistas

Velejarão

Para os mundos da Nova Pré-História.

Eu estarei lá,

Como aquele que

Espera

Às margens do mar

No qual recomeça a vida.

Só, ou quase, no velho litoral

Entre ruínas de antigas civilizações,

Ravena

Óstia ou Bombaim — é igual —

Com Deuses que se descascam, problemas velhos

— como a luta de classe —

Que se dissolvem…

Como um guerrilheiro

Morto antes do maio de 45,

Começarei aos poucos a me decompor,

E na luz dilacerante daquele mar,

Poeta e cidadão esquecido.

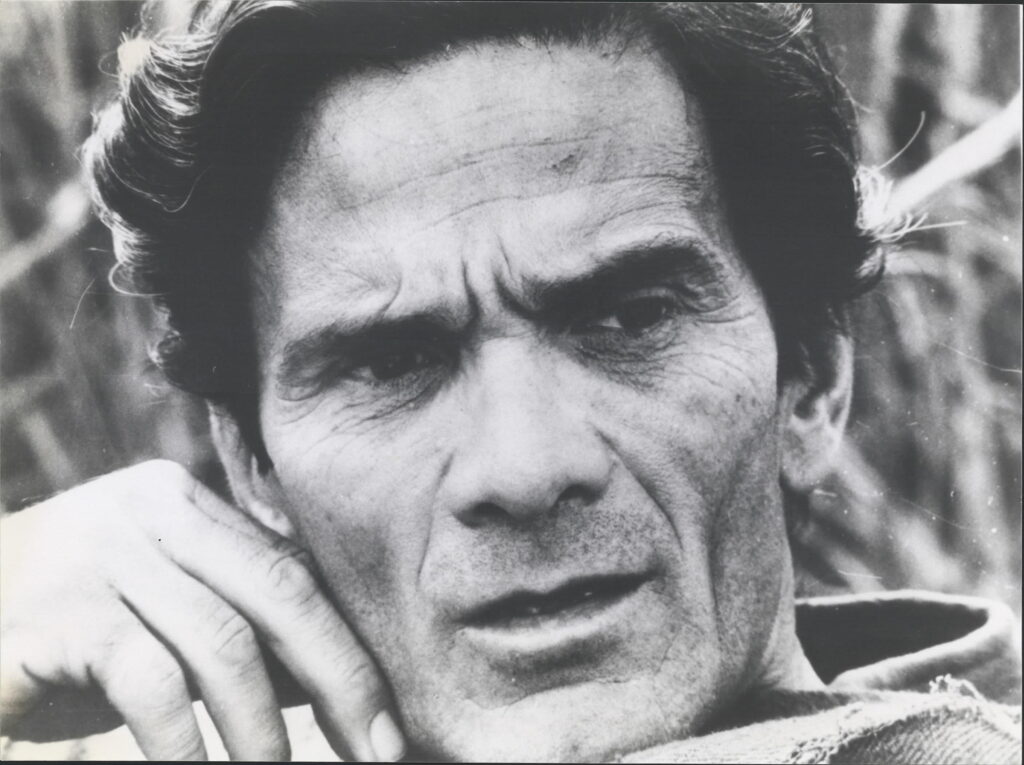

Pier Paolo Pasolini

A antologia Poemas de Pier Paolo Pasolini, lançada pela Cosac Naify neste final de 2015, quando se completam 40 anos da trágica morte do poeta na praia de Ostia, na periferia de Roma, tornou definitivamente presente, entre nós, a produção poética do italiano — do Friul — que se transformou na consciência crítica da sua nação, quer como bardo quer como cineasta e militante político vindo de uma geração que não teve como ignorar os acontecimentos da sua época.

Façamos um retrospecto inicial — que talvez valha por uma rosselliniana “viagem à Itália” na qual Pier Paolo Pasolini nasceu (em 15 de março de 1922). Não poderia ser um país mais agitado do que era, então, aquele da ação, pouco a pouco vitoriosa, do Benito Mussolini cujas imagens (agora histriônicas, pela distância sem perigo) não fazem justiça ao que o futuro Duce pôde realizar, num cenário talvez propício, paradoxalmente, para o triunfo de um bufão e para o nascimento de um poeta-profeta.

A frase é um pouco longa. A história, também. E esta irá terminar (mais uma vez e sempre) em sangue derramado sobre bandeiras, campos e praias da madrugada.

Benito foi um mestre-escola que se tornou mais do que num mestre em forçar, por exemplo, “coincidências” de uma retórica inflamada com aquele fundo raivoso do povo que muito sofrera — e ainda sofria — nas mãos das “castas” superiores. Dito assim, pode até parecer pouco. Mas nele funcionava, à perfeição, um aproveitamento imediato do que poderia galvanizar, eventualmente, as forças por trás daqueles fenômenos particularmente latinos (e, acima de tudo, “italianos” na política, no crime, na religião e na arte) desde o Império longínquo até as antigas portas medievais de uma velha capital que talvez nunca possa ser suficientemente “explicada” por frases escritas para dar início a um texto mais refletido sobre uma figura-chave da Modernidade (este portal vago da Estética que duvidosamente teria passado pelas propostas dos “futuristas” letárgicos de Marinetti olhando para o retrovisor do tempo, para avançar rumo a uma espécie de vanguarda de retaguarda).

Na política, isso é mais difícil de praticar com as massas. Quem começa já gritando, conforme Mussolini começou, tem que conduzir a mudanças drásticas, a rompimentos espetaculares que as ruas testemunham, basbaques, manobráveis e excitadas.

Esse era o clima geral quando Susanna Colussi Pasolini, casada com Carlo Alberto Pasolini, deu à luz seu primeiro filho, no curso das intimidações populares insufladas, mais do que nunca, pelo Benito agitadíssimo, quase meio histérico, em meados daquele ano de 1922, quando o político de “Vincere” ferozmente partiu para conclamar os militantes do Partido Nacional Fascista (que eram mais do que aguerridos, patrióticos e, à peculiar maneira deles, socialistas de todos os matizes) a, AVANTI!, marcharem sobre Roma.

E eles marcharam. Temerosamente vigiados — como multidões inquebrantáveis — por um exército e uma polícia praticamente passivos, levavam algumas poucas armas de fogo, além das facas caseiras manuseadas pelo desespero de sair da vecchia Itália que fazia mudarem as coisas apenas para continuarem na mesma, por trás de uma enfiada de ideias discutidas com mãos no ar e vozes estertóricas.

PPP, morto e vivo, italiano e universal, velho como o tempo e imortalmente jovem desde o novembro de 1975 em que foi trucidado na praia cujo nome (Ostia) permanece estranhamente simbólico de um “tempo de assassinos” ensanguentados.

Ora, a Itália — tanto a das tragédias como a das comédias grossas — sempre foi vária, discursiva e peculiarmente coletiva entre sindicatos de ladrões e operários, “putanas” e figuras (como um D’Annunzio) que nunca serão suficientemente explicadas, no primeiro plano e ao fundo, entre palmeiras da Siracusa (ainda quase grega) e palácios leopardescos de aristocratas falidos, garibaldinos em luta operística contra conservadores e padres e um contingente de bandidos de estrada que parecem antecipar os comunistas mais tarde desfilando por Palermo ou pela Milão hierática da indústria e dos silêncios nas avenidas, assim como naquelas alcovas dos planos, mais ou menos secretos, dos mais exaltados do campo ideológico chamado “de esquerda” — o qual, na Bota, pode ser até meio “de direita”, provisoriamente.

Vejam que a Itália sempre foi feita de muitas “Itálias” — e que não se pode falar delas, impunemente, sem deformar o estilo e a perspectiva. Os que sonharam com reformas elegantes (como Visconti) e Os Companheiros novecentistas monicellinianos na verdade nunca souberam impor mudanças largas, estruturais, no país herdeiro (indireto, vá lá!) de um império que levou mil anos vivendo a mais longa decadência da história, enquanto camponeses católicos mantinham pequenos altares disfarçados para os deuses esquecidos.

Aquela do nascimento de Pasolini era, pois, uma colcha de retalhos mal cobrindo os pés de divindades de barro — como BM e tantos outros imprimindo o mapa das suas vontades sobre o rosto gretado de alguma viúva de preto do Friuli das origens familiares do poeta morto há cinco décadas (mais rápidas do que se esperava):

Eu nasci numa família tipicamente representativa da sociedade italiana da época. O produto de uma verdadeira mistura cultural, simultâneas das aspirações de “unidade” italiana. Meu pai era descendente de uma antiga família nobre da Romagna e a minha mãe vinha de uma família de agricultores friulanos que se tornaram, passo a passo, pessoas da baixa classe média (…) A mãe dela era piemontesa, sem que isso a tivesse impedido de ter liames na Sicília e também com a região de Roma.

Isto é o início de alguma minibiografia de Paolo, copiada de Wikipédia?

Não. Isto é o primeiro esboço de um cenário vasto, multiforme e colorido, que verá nascer um poeta mais tarde “friulano” até a medula, homem forte de zigomas campesinos e aquele olhar — intenso — dos poetas-profetas profundamente contrariados.

PPP, morto e vivo, italiano e universal, velho como o tempo e imortalmente jovem desde o novembro de 1975 em que foi trucidado na praia cujo nome (Ostia) permanece estranhamente simbólico de um “tempo de assassinos” ensanguentados.

Nesta altura, eu gostaria de recuar dois mil anos, a fim de tentar fazer entender (um pouco mais) um intelectual multifacetado — como Pasolini — que nasceu com o “coração antigo do futuro”, para lembrar o título do livro do seu amigo pintor e romancista Carlo Levi.

O Paolo do seu sonoro nome remete para o apóstolo cuja ação se desenvolveu entre fronteiras opostas da maneira de ver o mundo — fixando (ele) aquele Logos que, nos termos dos Evangelhos, transformou-se na palavra (problemática, sim) do Amor como elo entre os homens. T. E. Lawrence estudou isso: a contribuição da helenizada Galileia ao conteúdo judaico da “Boa Nova” cristã.

>>> CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO