Para quem?

Em um ponto, talvez todos estejamos de acordo: o crítico, tal como sempre o vimos atuar, de fato está morto. A crença em alguém que detinha um conhecimento da literatura passada e presente, tenha esta figura a face que quisermos lhe dar (Alceu Amoroso Lima, Álvaro Lins, Sérgio Milliet, Sérgio Buarque de Holanda, Otto Maria Carpeaux, Antonio Candido, Wilson Martins, etc.), pertence a um tempo perdido, quando a literatura contava com alguma centralidade.

A morte do crítico enquanto baliza intelectual não representa, no entanto, a morte da crítica, que sofreu sucessivos deslocamentos na contemporaneidade, adaptando-se a novos contextos. Pensar a crítica como sinônimo de um crítico ideal, de rodapé ou acadêmico, é escolher um modelo hoje impossível, recusando as tensões próprias de uma época de democratização — e também de mediocrização midiática — dos repertórios. A crítica, talvez mais do que outras áreas do conhecimento, sofre uma reconfiguração com a entrada de novos atores: os escritores/leitores ou leitores/escritores da era da internet. É nesta freqüência cultural que se processa hoje boa parte das avaliações, com as suas inevitáveis idiossincrasias.

Uma pergunta então se coloca:

— O que é um crítico?

Para respondê-la, faz-se necessário outra pergunta:

— Para quem?

A resposta à segunda indagação é que conduzirá esta tentativa de compreender as relações entre redes sociais e um possível exercício crítico.

— O que é um crítico para quem escreve literatura hoje?

A experiência de autor, de alguém que produz textos num agora cada vez mais urgente, permite um ponto de vista se não mais realista pelo menos mais tolerante desse novo estágio da crítica, em que ela se manifesta principalmente fora dos espaços altamente hierarquizados: chamem-se eles cadernos culturais, revistas, cursos acadêmicos ou livros de especialistas.

Houve tal proliferação de análises, de obras clássicas à última postagem em um blog, que já não se sabe o que é ensaio, o que é crítica de rodapé, o que é resenha jornalística ou o que é mera opinião. A abertura dos espaços de expressão permite que se publique um longo texto com intenções acadêmicas e que, no mesmo site ou blog, isso gere comentários de leitores, com recusa, aprovação ou complementação do debate. O inverso também é comum. O comentário de um leitor menos equipado intelectualmente pode desencadear, no território on-line, um breve e rigoroso estudo, um parágrafo analítico bem informado ou a indicação resenhística de alguma obra importante sobre o tema. Inexistindo fronteiras, ocorrem constantes interferências de registros críticos muito distintos. Há uma contaminação de discursos, um rebaixamento ou uma elevação de abordagens, da agressão preconceituosa a pequenas réplicas de aulas sobre o tema, transformando o mundo digital num terreno fértil para aquilo que, no passado, na era de ouro dos suplementos literários, poderia ser definido como “crítica viva”, na feliz definição de Antonio Candido[1].

Para o escritor, pelo que há de fermentação cultural nesse processo de leitura instantânea, acalorada e espontânea (no sentido que não é encomendada), as redes sociais funcionam não apenas para dar visibilidade à sua obra, mas principalmente como estímulo criativo. Tal crítica, mesmo quando restrita (tanto do ponto de vista das idéias quanto do público) leva o escritor (jovem ou experiente, consagrado ou neófito) a continuar escrevendo, dando-lhe algum horizonte de recepção. Ou seja, cumpre um papel crítico essencial para a manutenção da atividade literária.

Falsa oposição

A morte do crítico tem sido erroneamente creditada — e incorri neste equívoco por anos — ao fortalecimento dos estudos universitários de extração norte-americana[2]. Pensei sempre a partir da oposição entre o modelo francês, o dos rodapés mais abertos, e o modelo norte-americano, o da especialização do discurso crítico, com propensão para as discussões fechadas.

Entendo hoje que a crítica mais teórica, mais laboratorial, é efeito de um impasse próprio do processo de multiplicação de textos e produtores culturais que se intensifica a partir da II Guerra Mundial — talvez seja possível tomar este momento como marco da integração planetária, quando todos se sentiram irmanados pelas disputas de dois grandes blocos de países, e eram informados em “tempo real” pelo rádio. O modelo de rodapé, em que se previa a existência de críticos responsáveis pela leitura de “toda” a produção válida de um determinado momento e/ou lugar, se torna impraticável com o acréscimo desenfreado de novos autores.

O rodapé tinha como base a sismografia crítica, procedimento pertencente a um panorama cultural minimamente centralizado, com uma produção que oferecia garantias canônicas, em termos de idiomas (os ditos civilizados) e de produtores (a alta literatura). Este ideal de cultura sofre sucessivos questionamentos no século 20, que vai agregando outras línguas e outras latitudes ao cânone principal, a ponto de torná-lo um conceito impossível. Ocorre uma explosão de obras principalmente a partir dos anos de 1950, com crescente preocupação em contemplar a multiplicidade de vozes e formatos textuais.

Não são, portanto, apenas novos atores do campo restrito da literatura que entram em cena, mas também novas modalidades de pensamento que passam a dominar as humanidades: psicologia, filosofia, lingüística, comunicação, antropologia, etc. O mestre da crítica, aquele homem de letras dedicado a compreender o fenômeno literário dentro das regras próprias da literatura, e sempre tendo como parâmetro um cânone mais ou menos fixo, ou com uma modificação lenta, se inviabiliza por não dar conta da variedade e da rapidez das ofertas.

Neste horizonte, ganham relevância as especialidades universitárias, com seus pesquisadores atuando, de forma compartimentada ou a partir de relações geralmente entre duas áreas, sobre pequenas parcelas de um todo cada vez mais polifônico.

O próprio consumo de literatura se democratiza com a onda das traduções, determinando um novo perfil de leitor, o do monoglota que pode transitar pela produção mundial, clássica e contemporânea, periférica ou central. Maior número de traduções gera uma demanda de mercado para comentários críticos, surgindo entre nós a figura do resenhista eventual — escritor, jornalista ou professor — que comenta de forma isolada obras ou autores de seu agrado. Dessa forma, pode-se afirmar que os estudos universitários e as resenhas jornalísticas são decorrências do processo de ampliação do espectro dos produtores culturais, e que foi este movimento que nos conduziu ao fim da era dos mestres da crítica. Com tanta oferta, e não havendo mais um cânone, por mais que alguns críticos tenham tentado voltar a ele — lembro aqui o esforço de Harold Bloom[3] — a crítica passa a ser uma prática tão fragmentada quanto a produção.

Podemos, portanto, concluir que a crítica de rodapé se inviabiliza diante da impossibilidade de acompanhar a produção cultural da modernidade, e agora da pós-modernidade, e não por uma ação predatória da universidade sobre ela, embora o prestígio crescente dos estudos universitários sempre atue para minimizar a importância dessas avaliações mais transitivas. Não é correto, penso eu hoje, culpar a universidade, e seu método de compartimentação, pelo fim da crítica de rodapé.

Esquizofrenia

Se a multiplicidade se fez a principal marca do pensamento contemporâneo, as esferas tradicionais de recepção vivem a nostalgia da alta literatura. Seja no âmbito do mercado ou do pensamento universitário, há a necessidade de se fazer escolhas por conta da falta crônica de espaço. Ou seja, num curso de graduação ou de pós-graduação, nas definições dos temas e autores para pesquisa, a universidade, por mais multicultural que seja, acaba priorizando autores, idiomas ou temas, o que a leva a um processo seletivo similar ao dos meios de comunicação. As preferências da universidade apenas não coincidem com as do jornalismo cultural, mais mercantilizado, mas o movimento é o mesmo — optar por alguns entre milhares. Nem a proliferação de faculdades a que fomos submetidos nas últimas décadas mudou isso, pois, se, no jornalismo, a opressão do mercado cria uma padronização de nomes, obras e temas, na universidade o financiamento das pesquisas e os convites para eventos e publicação promovem também certa homogeneidade, embora bem menor do que a dos cadernos e revistas literárias.

Uma obsessão é recorrente nesses dois meios: saber quais são os autores ou obras culturalmente válido(a)s, o que desencadeia as incessantes listas dos melhores isso ou aquilo ou os rankings de obras do ano, da década, do século, dando ao leitor comum a certeza de poder consumir algo com qualidade e, ao especialista universitário, a confirmação de que sua pesquisa está no caminho certo.

As maneiras de operar desses campos de poder se confundem, mesmo quando já não persiste a menor crença num conhecimento centralizado. Em seu ensaio, Crítica literária: questões e perspectivas[4], José Luís Jobim faz uma leitura acertada dos “mestres da crítica”, que ditavam modas culturais reproduzidas na periferia. Depois de uma análise deste modelo, Jobim se pergunta se a força do mercado, sempre preocupada em chegar às massas, não ocupa hoje este lugar de mestre da crítica: “E esta estrutura ‘de massa’ — diz ele — não seria parceira do ‘mestre da crítica’, mencionado por T. S. Eliot, já que se baseia no modelo de muito poucos falando para multidões?”. O mesmo processo também se manifestaria em menor escala, acrescento eu, nas vogas universitárias.

Diante desta abertura dos portos para manifestações culturais as mais diversas, toda tentativa de coleta seletiva, na ilusão de separar o que tem do que não tem valor, revelará sempre um comportamento esquizofrênico.

Orfandade crítica

Para a maioria dos autores que ficam de fora, ou que ocupam uma posição secundária nesses espaços de consagração — pedestal midiático ou universitário —, resta a zona livre da internet, com sua lógica relacional, nascida do eu-leio-você-e-você-me-lê, eu-comento-o-seu-texto-e-você-comenta-o-meu.

Já na década de 1970, o poeta paranaense Paulo Leminski (1944-1989), que seria guindado à condição de ídolo pop da poesia jovem brasileira, falava na criação de um ecossistema, de uma ecologia[5]. Os poetas, editores de revistas artesanais conhecidas como nanicas, estabeleciam redes alternativas de comunicação numa época dominada por uma ideologia repressora. Esta resistência cultural tinha um valor de vanguarda, pois garantia as liberdades negadas pelo sistema.

Nos anos de 1960 entra em cena o escritor como mascate de si mesmo, como alguém que constrói a sua própria imagem, naquele momento dentro de um gueto, uma cultura grupal, no corpo a corpo com os seus potenciais leitores. A recepção se dava assim no contato entre poeta e leitor, na troca de revistas e livros que lembrava muito a troca de senhas, de códigos proibidos, uma vez que havia um latente conteúdo questionador neste material de natureza autobiográfica, prosaicamente apresentado como poesia. Esta talvez tenha sido a primeira sistematização de uma rede social, ainda de natureza presencial (nos bares e nos happenings) ou semipresencial (quando as obras e as revistas carregadas de vivências dos autores eram enviadas pelo correio). Tal processo fazia uma transposição, para o cenário brasileiro, das leituras públicas de poesia e da publicação mimeografada dos beatniks. Lá, a resistência ao mercado. Aqui, à ditadura militar.

A estratégia ecológica é a marca desta geração que furou o bloqueio da mídia e o desprezo do pensamento universitário por meio das relações pessoais, dotando o escritor (agora entregue à lógica da mitologia do eu) do poder de formar público, tarefa que antes cabia à crítica, jornalística ou universitária. Talvez esta seja a expressão mais literal de uma crítica viva porque feita ao vivo pelos autores.

Usando publicitariamente a própria biografia e seu potencial verbal (ficcional e estético), o escritor se descobre um agente cultural com espaço no mundo contemporâneo. O que outrora se dava como resistência, um contato direto com o público, sem mediação, no agora da internet virou um caminho para a profissionalização, atribuindo um valor-mercadoria à biografia do escritor.

As festas literárias, as feiras de livros, as oficinas, as semanas de literatura, as visitas a escolas e instituições públicas e privadas, enfim, a grande agenda nacional de eventos que cobre todo o país, de pequenos municípios a grandes centros, colocou o escritor em contato permanente com a massa leitora, fomentando uma crítica endógena, pois além de escrever os seus livros deve ele avaliar a própria produção, em viva voz e por escrito, e também tratar da obra de seus pares mais próximos.

Neste processo, os espaços de publicação on-line (blogs, twitters, etc.) funcionam como réplicas dos encontros, reforçando a rede de relações.

Na atualidade, esta é a maior área de manifestação da crítica, um continente em que foi suspenso o rigor de avaliações que se querem isentas, embora na verdade sejam apenas idiossincraticamente seletivas. Esta crítica ecológica, para continuar dentro do termo anteriormente proposto, não faz questão de disfarçar o seu comprometimento. O escritor, falando de sua própria obra ou da de seus confrades, busca legar-se e legar aos seus um público, dentro da estratégia imediatista que tem marcado a cultura contemporânea, e que Paulo Leminski tão bem resumiu: “Talvez não haja mais tempo para a glória. Só para o sucesso”[6]. Um sucesso que se busca a todo preço e o mais rápido possível, usando todo um aparato crítico em prol da construção da mitologia pessoal.

Falação

Como força viva submetida aos mecanismos da sociedade do turismo consumista e do culto do eu, estas análises mitificadoras da própria obra ou da dos parceiros — tão comuns nos encontros literários e nos blogs — contaminaram boa parte do jornalismo cultural, carente de um corpo de colaboradores que possa dar conta da imensa produção contemporânea.

Tudo começa com a filtragem, a escolha do autor que deve ser objeto de distinção midiática, uma responsabilidade a cargo principalmente de profissionais da edição, que detêm agora um poder quase absoluto sobre o que pode ou não ser divulgado como boa literatura. Eles ocupam assim o vácuo deixado pelos mestres da crítica, mas sem a formação e a preocupação cultural desta figura obsoleta.

Modismos, amizades (a lógica relacional se manifesta também aqui, mas de forma velada), ganchos jornalísticos, prestígio universitário e outros fatores extraliterários funcionam como critério.

Eleitos os livros que serão comentados, resta encontrar quem possa falar sobre eles. Num grande número de vezes, quem vai falar é o próprio autor, convocado a explicar suas intenções. A entrevista se tornou, portanto, o grande instrumento jornalístico de divulgação de lançamentos. Com isso, transferiu-se para o autor a responsabilidade de pensar a sua produção, ou, no mínimo, de revelar entradas para a obra. Nem melhores nem piores do que outras opiniões e chaves de leitura, esses depoimentos servem como reflexões acaloradas sobre o fazer literário e fortalecem as teorias do eu. Com a perda de centralidade da literatura no debate cultural, cabe ao escritor falar e falar sobre ela, na esperança de contagiar outras pessoas.

Este falatório todo desempenha, mesmo que com uma boa dose de narcisismo, uma função formadora. Não se pode, pois, negar que se trate de uma instância crítica legítima, fortalecida pela retração tanto da crítica jornalística quanto da universitária. Se os métodos de filtragem são os mais diversos, a avaliação do livro feita pelo próprio autor constitui parte de um processo maior de entronização do literário.

Nesta cadeia autopromocional, a internet é sempre o principal campo. Antes de ser muito lido, o escritor tem que falar e ficar falado, num percurso de consagração em que a crítica não se diferencia muito do boato.

Heroicização do escritor

A figura do escritor, do autor decretado morto pelos estruturalistas, sofreu uma valorização imensa no mercado editorial da pós-modernidade. Ele, autor, é a peça-chave da cultura literária, e tem tal apelo de consumo que está levando intelectuais e artistas de outras áreas (filosofia, medicina, direito, artes cênicas, artes plásticas, sociologia, jornalismo, etc.) a construírem uma carreira paralela na literatura de ficção. Mesmo depois da sistemática negação da literatura, numa defesa da abertura a outros gêneros textuais, vive-se o fascínio pela vida literária, o que empurra intelectuais sisudos ao papel de escritores. Pela ficção, este eu se faz um herói social, ganhando valor de idolatria. Abre também possibilidades de apresentação de suas idéias em meios de consumo mais arejados e de participação do grupo das celebridades literárias.

Há um poder de sedução nesta vida de escritor que atrai desde o filósofo ao ator de telenovela, mostrando assim que a literatura continua com grande abrangência social. Neste processo de diversificação de produtores, a onda de adesão tardia à ficção é algo benéfico, pois expande as possibilidades textuais, trazendo questões novas ou vistas por ângulos inusitados.

Mas há ainda outra expressão deste fascínio: boa parte dos narradores dos romances contemporâneos dá voz ao escritor. O herói atual de nossa ficção é o homem ou a mulher que quer escrever, que se dedica à escrita como uma forma de recusar o mundo pragmático, fazendo da crença na literatura uma religião. Numa idade materialista, a cultura literária vista como potência tem um papel altamente sedutor, levando o leitor a se sonhar também um oficiante desta seita.

No bojo desses romances, há espaço para manifestações de opiniões críticas, dentro da lógica de que o escritor hoje deve situar analiticamente a sua produção. Alguns escritores, como um J. M. Coetzee ou um Enrique Vila-Matas, fazem com que a voz narrativa se confunda com a voz crítica, criando, numa linguagem transitiva, romances que são, eles próprios, os seus principais instrumentos críticos, numa metalinguagem outrora mais esperada na poesia. Como reflexo de um campo literário sem a força centrípeta dos grandes críticos, a própria ficção — e não apenas os ficcionistas nos cadernos de cultura e nas suas apresentações — desempenha uma função analítica.

Na crítica, na vida literária, no jornalismo e no interior das narrativas, o escritor é o grande herói do momento, em obras que funcionam também como réplicas das redes sociais — Enrique Vila-Matas, amigo de Paul Auster, descreve uma visita do narrador de Dublinesca, o editor Riba, à casa de Paul Auster[7]. A lógica relacional parece ter se imposto na produção contemporânea por conta do que poderíamos definir como dispersão crítica nestes tempos de internet.

Leitores ou escritores?

Internet é um campo totalmente dominado pelos emissores. Talvez a maior mudança que ela tenha operado em nossas relações com a escrita tenha sido a da indiferenciação entre emissor e receptor, autor e leitor.

Dono de um pequeno nicho de expressão, o internauta assume um papel ativo na escrita. Os blogs permitem o que Foucault, em 1983, chamou de escrita de si. Estes “cadernos de páginas infinitas” podem funcionar como uma antologia de textos alheios, réplica da caderneta de anotações em que o eu vai colecionando frases, poemas, contos, crônicas, fotos, charges, num processo de apropriação do outro por meio da sua fixação num espaço nominal, dentro de um conjunto textual que o representa. Usando as palavras de Foucault sobre os antigos cadernos de nota, os blogs constituem “uma memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas”[8]. Estes espaços de escrita não são secretos como no passado; ao contrário, busca-se a máxima visibilidade, levando o leitor a interagir, a somar-se.

Paralelamente a esta coleção de textos alheios, o internauta apresenta a sua própria escrita — contos, poemas, aforismos, crônicas, etc. — , num exercício que pode ir da mediocridade ao vanguardismo. Nos blogs, mesmo naqueles que não se assumem como literários, haverá sempre uma tentativa autoral, em que o eu se reconhece como uma voz e uma escrita. Assim, é comum encontrar uma indefinição entre o texto do eu e do outro, já que estas fronteiras não são respeitadas na hora da postagem. Tudo cabe no blog, que é uma espécie de terreno baldio em que se aceita entulho. Ali, a reprodução de outros textos e os escritos pessoais postados compõem um “romance” que está sendo escrito e lido dia-a-dia, numa narrativa em tempo real, com a possibilidade de inclusão de comentários. É uma escrita altamente coletiva — tanto do ponto de vista do estilo quanto do material e da interação.

Neste espaço aberto, entram as avaliações de obras literárias, de filmes e de outros produtos. O internauta quer se representar por meio de seu consumo de bens culturais, e desempenha um papel analítico, recomendando ou não leituras, postando outros comentários, fomentado o debate no âmbito de seu meio ambiente virtual. Quem cultiva blogs se vê como um leitor criativo e crítico, revelando-se com um rosto (ficcional ou real), hábitos explicitados e um perfil intelectual implícito no que lê ou no que transcreve.

Dando poder ao anônimo, a internet permitiu que todo leitor fosse também um escritor: mesmo aquele que não sonha em editar um livro, e a maioria sonha com isso, passa a ser “alguém que escreve”. Neste universo relacional, os leitores/autores estabelecem um contato com os escritores propriamente ditos, aqueles já socialmente consagrados, participando do grupo como seguidores. Tal vinculação cria para o escritor uma obrigação que está implícita no código de uso da rede: a de ler os seus seguidores. Dessa forma, o escritor se faz leitor de seus leitores, reproduzindo textos e opiniões críticas, numa inversão dos papéis tradicionais de emissor de um lado, receptor de outro. Os emissores são também receptores; e vice-versa.

Tal indistinção horizontaliza as relações na estrutura do ecossistema. O conceito de comunidade, tão caro aos jovens dos anos 1960 e 1970, tem aqui uma versão virtual. Vive-se em múltiplas comunidades, dominadas por escritores e voltadas ao culto da leitura e da escrita, com o dispositivo de poder sair delas diante da menor contrariedade.

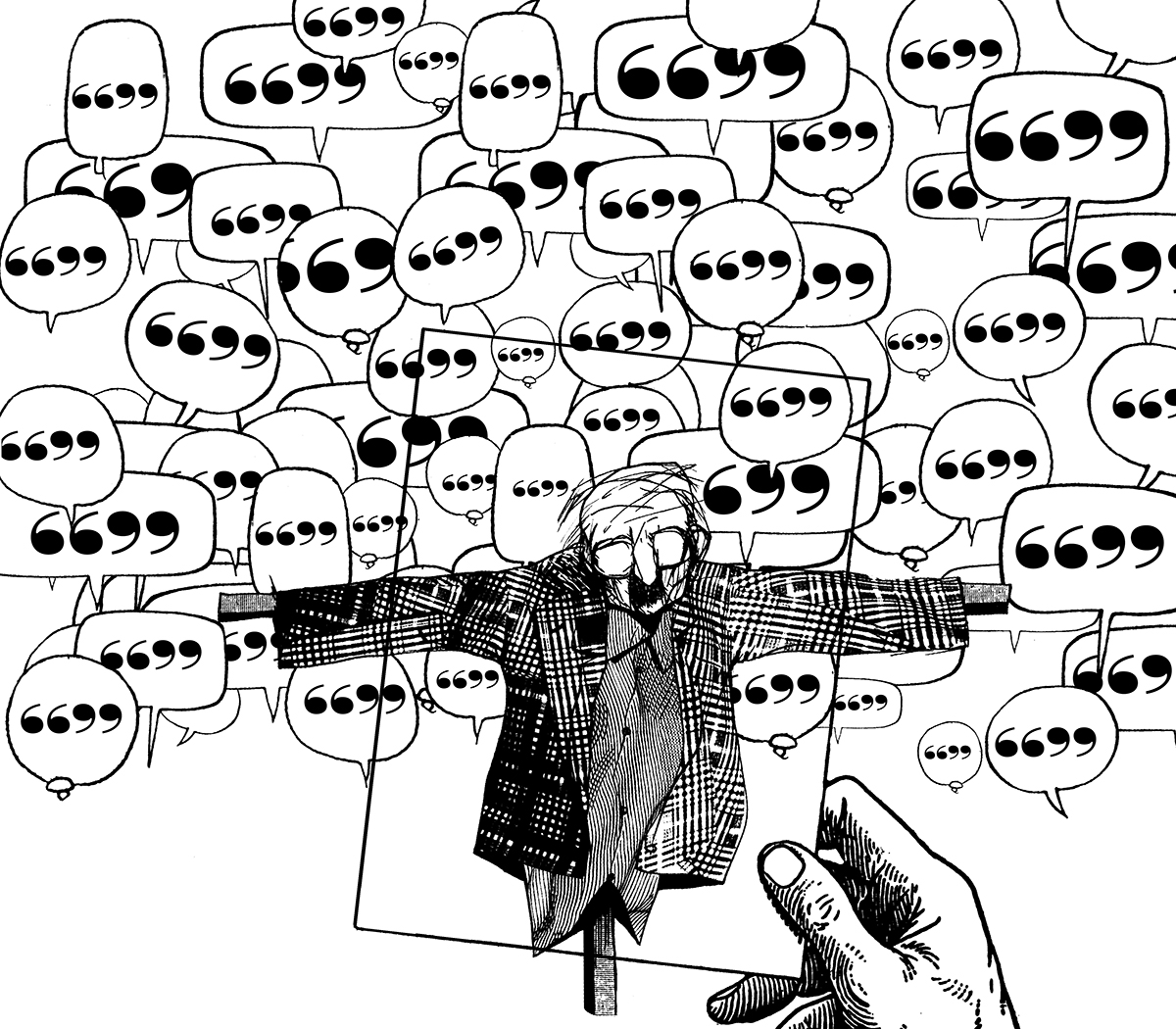

É no âmbito desses nichos que acontece hoje boa parte da crítica literária, das indicações de leitura, das análises dos lançamentos e também dos linchamentos públicos de artistas. Qualquer escritor que acompanhe a recepção de sua obra vai notar que, a cada novo título, cresce o número de “matérias” produzidas especialmente para o espaço on-line. A repercussão editorial hoje está vinculada aos sites e aos blogs, aos leitores que exercem essa nanocrítica, de caráter altamente impressionista, ressuscitando, dessa forma, o velho modelo do rodapé.

O que boa parte destes leitores faz em termos de avaliação dos livros corresponde ao conceito de crítica que tinha Alceu Amoroso Lima, que foi, no seu tempo, o grande oficial desta profissão. Para ele, crítica era a “visão da vida através das obras alheias e, simultaneamente, uma concepção das obras alheias através da vida”[9], tarefa exercida na era da internet não por uma figura intelectual em destaque mas pelos milhares de leitores semi-anônimos que ocupam os blogs e que mantêm uma relação vital — e não profissional — com as obras. É principalmente aí que reside a crítica literária hoje, não importa se com fragilidades teóricas, com incapacidade de desencadear grandes repercussões, com limitações de autonomia avaliadora ou mesmo com uma queda para a negação agressiva do outro. É esta a grande — em extensão — manifestação crítica de um momento em que o autor contemporâneo — apenas mais um na multidão — tem dificuldade de chegar aos espaços consagradores. Hoje, é possível manter uma carreira literária ativa contando apenas com a recepção nos espaços virtuais, o que demonstra — independentemente da questão qualitativa — as potencialidades da rede social e seu poder de furar os bloqueios da mídia e da seleção de espécies do ensaísmo universitário.

Murmúrio

A crítica no domínio das redes sociais — uma crítica na maior parte das vezes não solicitada pelo mercado nem pelas instituições, nascida de um desejo livre de expressão, de estratégias pessoais de leitura, de escrita e de consagração — foi prevista num ensaio clássico de Michel Foucault: O que é um escritor?. Nesta palestra de 1969, o pensador francês contestava a leitura estruturalista que propunha a morte do autor e que pregava o advento de um leitor crítico, empenhado em ampliar a dimensão do literário pelos trabalhos de análise. Para Foucault, naquele momento, muito mais importante do que afirmar a morte do autor e a autonomia da obra literária (cuja individualidade de linguagem teria uma “função autor”) era entender que o escritor tal como se conhece, como uma entidade superior, sofria um descrédito, dando lugar a uma indefinição de vozes que invadiam o campo da comunicação. Depois do longo período de silêncio subalterno, surgiria uma legião de pequenos e indistintos autores, falando como entidade coletivista. Foucault tenta tirar do sujeito o papel de fundamento originário do discurso, para vê-lo como um registro variável e múltiplo. Para isso ele nega o nome e a mística criada em torno dele:

O nome do autor serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso: para um discurso, ter um nome de autor, o fato de se poder dizer “isto foi escrito por fulano” ou “tal indivíduo é o autor”, indica que este discurso não é um discurso cotidiano, indiferente, flutuante e passageiro, imediatamente consumível, mas que se trata de um discurso que deve ser recebido de certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber um certo estatuto.[10]

Foucault termina a palestra reafirmando que no futuro (para ele) não importará mais quem fala, pois o Autor individualizado cederá lugar ao ruído de muitas vozes: “Todos os discursos, qualquer que fosse o seu estatuto, a sua forma, o seu valor, e qualquer que fosse o tratamento que se lhes desse, desenrolar-se-iam no anonimato do murmúrio”[11]. Esta indefinição produziria um discursivo incaracterístico, de continuidade entre o eu e os múltiplos outros.

Ele teorizava algo que as escritas coletivas da geração beat já experimentavam: uma coletivização das vozes poéticas, uma impossibilidade de registros pessoais em face de uma vida cada vez mais grupal, em que todos se manifestam ao mesmo tempo. Foucault avaliava como positivo este processo de minimização do autor.

Se tal rebaixamento é um fenômeno que vem de meados do século 20, ele ganha força com a internet, que pode ser vista como apogeu do discurso “flutuante e passageiro, imediatamente consumível”. Mas, num processo dialético, quanto mais anonimato mais se busca cultuar a figura do autor como herói, na medida em que ele é a imagem ideal de uma individualidade inalcançável para a maioria. Minimização e heroicização do autor são forças que atuam juntas, configurando assim o campo literário contemporâneo.

Metonímia

A democratização do ensino, as facilidades de postagem de textos e mesmo de sua impressão, o advento do leitor/autor, a glamurização da vida do escritor, a existência de um mercado para o romance, a mundialização da literatura, tudo isso ampliou de maneira descontrolada a oferta de novos títulos. Como reação talvez defensiva, os espaços tradicionais de debate encolheram, deixando que esta produção imensa procure os seus caminhos na internet, essa vasta terra de ninguém.

Em tal contexto, o mestre da crítica, aquela figura que atuava como um sismógrafo das letras, registrando o surgimento de autores, perde totalmente o sentido. Algumas perguntas devem, no entanto, ser feitas: 1) Haveria espaço para uma crítica literária sinalizadora em meio a tantas indistinções? 2) O ato crítico ainda é viável, mesmo não se conseguindo mais acompanhar minimamente a produção do agora? 3) Num campo tão estratificado, em permanente luta pelo poder literário, seria possível construir uma voz crítica sem ser sectário?

Um texto recolhido por Jorge Luis Borges em O fazedor, “Do rigor na ciência”[12], problematiza uma questão que pode apontar para um método crítico nestes tempos de alta rotatividade literária. Neste fragmento, Suárez Miranda fala de um reino em que a Arte Cartográfica havia atingido tal perfeição que o mapa de uma província coincidia com o tamanho da própria província. Estes mapas hipernaturalistas perdem o sentido para as gerações mais novas, que os deixam abandonados nos desertos; os restos seus esfarrapados figuram agora como relíquias das Disciplinas Cartográficas.

Uma crítica necessária hoje, que não desconsidere a massa de detritos gerada na internet, renunciaria ao desejo de fazer a cartografia de todas as produções, aos rigores teóricos, elegendo na vasta seara contemporânea obras que lhe permitissem, por meio de uma pequena amostragem, avaliar conjuntos maiores de textos de um outro heterogêneo. Em uma pequena parcela, ver o todo. Para isso, o crítico deve se fazer um leitor eclético, um intelectual apaixonado e curioso, na tentativa de ler metonimicamente a produção contemporânea.

Que os deuses possam favorecê-lo.

Notas

Texto lido em 13 de setembro de 2011 na Academia Brasileira de Letras, no Ciclo de Conferências: Perspectivas da Crítica, sob a coordenação de Antônio Carlos Secchin.

[1] CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 6ª. edição. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981, p. 32: “Toda crítica viva — isto é, que empenha a personalidade do crítico e intervém na sensibilidade do leitor — parte de uma impressão para chegar a um juízo”.

[2] Para um melhor conhecimento deste processo de substituição de modelos críticos, ver o ensaio de João Cezar de Castro Rocha: Crítica literária — em busca do tempo perdido? (Argos, 2011).

[3] BLOOM, Harold. O cânone ocidental: os livros e a escola do tempo. Tradução Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

[4] Apresentado também no “Ciclo de conferências: Perspectivas da Crítica”, no dia 23 de agosto de 2011, na ABL.

[5] Diz Paulo Leminski em Envie meu dicionário: cartas e alguma crítica (São Paulo: Editora 34, 1999): “nosso negócio/ é gerar uma ecologia/ um meio ambiente nosso/ de trocas de mensagens”, p. 36.

[6] LEMINSKI, Paulo. Ensaios e anseios crípticos.Campinas: Editora da Unicamp, 2011, p. 303.

[7] VILA-MATAS, Enrique. Dublinesca. Tradução de José Rubens Siqueira. Cosac Naify, 2011.

[8] FOUCAULT, Michel. “A escrita de si” in O que é um autor. 7ª. edição, tradução de António Fernando Cascais e Eduardo Cordeiro. Lisboa: Nova Veja, 2009, p. 135.

[9] LIMA, Alceu Amoroso. O crítico literário. Rio de Janeiro: Agir, 1945, p. 15.

[10] In O que é um autor?, p. 45.

[11] Idem, p.70.

[12] BORGES, Jorge Luis. “Do rigor na ciência”, in O fazedor. Obras completas II. São Paulo: Globo, 1999, p. 247.