(01/11/20)

A tentativa de confinamento compulsório no planeta me levou a um outro tempo, em que, guardadas as devidas diferenças históricas, me vi isolada em um distanciamento inesperado. A dificuldade de muitos em se manterem longe dos agrupamentos de origem, a incapacidade de não aglomerar, abraçar, beijar, apertar mãos e corpos me faz pensar que nos falta o aprendizado da solidão. Também a mim, não me excluo do processo, pelo contrário. Confesso que aprender a ser só é um desafio. Uma pessoa que aprende a ser feliz mesmo estando só, em momentos cruciais, talvez seja alguém que tenha aprendido a lei do grande desapego – de não pertencer.

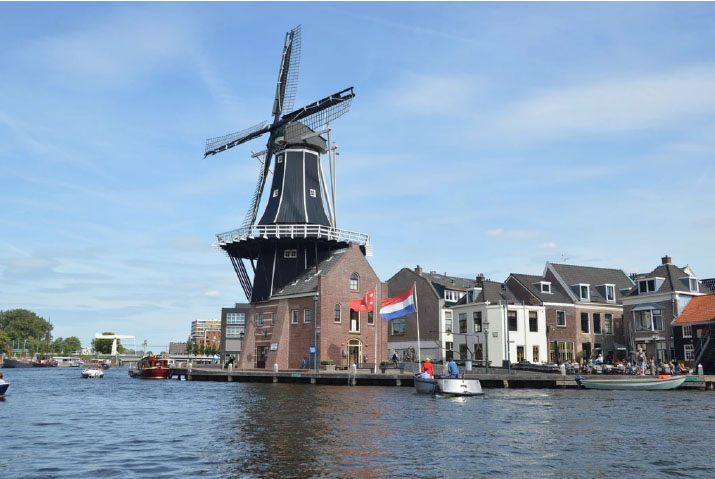

Ainda estou longe disso, mas confesso que já fui pior. Houve momentos em que o distanciamento do meu grupo social foi doloridíssimo, quase como se a minha alma, caso fosse algo palpável como uma toalha, estivesse sendo torcida por mãos gigantes. Foi em 1988, quando cheguei à Holanda para uma temporada de estudo e pesquisa que levou quatro longos e tortuosos anos. Uma espécie diferente de confinamento – eu estava nos limites de outro espaço, do qual, naquele instante, não podia sair por motivos vários.

Naquele tempo não havia rede social, e o distanciamento era ainda maior – imaginem o que seria de nós sem a existência das lives e da interação virtual que nos possibilita hoje uma sensação de proximidade com nossos afetos e conhecidos em geral?

Na verdade, quando me mudei, boa parte das pessoas que eu considerava amigas no Brasil simplesmente sumiu da minha linha do tempo. Talvez achassem que eu estava de mudança para uma vida melhor – persiste a ideia de que estar longe é ser mais feliz – e por isso não precisava dos amigos brasileiros. Quase nunca me enviaram notícias.

Não pensem que viver em um país estrangeiro, especialmente em um lugar onde o idioma local se transforma em ruído, pois não se entende nada, é uma alegria sem fim. Pelo contrário. Vivi um distanciamento social sem pandemia. Saí do meu grupo, fui testar a capacidade de sobrevivência em uma realidade que me pareceu hostil – não apenas no início, mas durante o tempo todo da minha permanência no país. Esqueçam os abraços longos, os encontros calorosos com estranhos que viram amigos de infância do dia para a noite. A vida que eu conheci é bem diferente disso.

Me lembro do dia em que, no desespero, forcei uma conversa com estudantes que moravam no mesmo alojamento. Eu estava na lavanderia. Eles chegaram e eu perguntei imediatamente de onde eram: italianos e espanhóis a princípio me pareciam mais abertos, mas me enganava com facilidade. A conversa ruiu antes de começar, como sempre. Estavam de passagem, todos eram passagem dentro das paisagens. E tudo me parecia alheio ou arredio, até as máquinas de lavar – onde meus lençóis encolhiam – voltavam-se contra mim. Não sabia que água muito quente faz a roupa encolher.

Voltei para casa com as roupas imprestáveis e mais uma tarde sem sentido. Experimentei falar com algumas vizinhas, a colombiana foi um pouco simpática, as japonesas tímidas também. Alguma conversa possível. E só.

Distanciamento social pré-pandêmico…

Quando a noite chegava, especialmente no frio, eu sentia uma tristeza tão sem fim que buscava na janela uma presença viva em um lá fora cinzento, que pudesse me lembrar de que tudo aquilo ia passar – não é assim que dizemos hoje: “quando tudo isso passar”? Ainda não sabemos o quanto de morte cabe em “tudo isso” e provavelmente só saberemos quando formos capazes de sobreviver ao “isso”.

Eu olhava da janela um trailer que vendia batata frita com uma maionese gosmenta que os holandeses adoram. A luz que vinha da movimentação me animava às vezes. Dentro da minha escuridão – alma torcida – eu sentia o morno daquela luz possível e me alimentava, não da batata frita, mas da luz pequena e distante do trailer; eram humanos se movimentando e, eu também sendo humana, me sentia menos desprotegida. Mais ao longe, alguns escritórios acesos nos prédios ao redor do alojamento – outra luz possível, que em breve sumiria.

Quando tudo se apagava em desesperança, eu me atirava novamente na escuridão das horas imensas, olhava o computador e não havia notícias. Pegava o telefone e ligava para minha mãe, porque as mães são eternas. Era isso.

Depois de quatro anos, confesso que aprendi um pouco a ser só. Aprendi a detestar aglomeração, lugares cheios, não tenho muitos amigos. Não que eu tenha já imantada a lição do desapego. Quando minhas filhas saem de casa por um tempo maior, a ponta esquerda da minha alma começa a torcer novamente e aí eu percebo que falta muito a aprender. Acho que todo ser humano deveria exercitar a solidão, a capacidade de viver sem pertencimento ao menos por um período, de alguma forma, um dia que seja.

É dolorido, mas, como escreveu Ágota Kristóf no belíssimo O caderno grande, algum sofrimento que esgarce o cotidiano vira uma espécie de “exercício de endurecimento do espírito”. Em outras palavras, alma torcida.