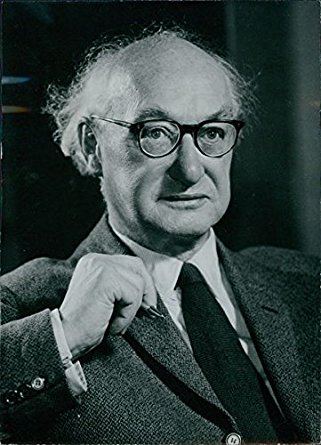

O britânico Ivor Armstrong Richards, mais conhecido como I. A. Richards, foi poeta e estudioso da crítica literária. Faleceu em 1979. Em uma de suas obras, teceu comentário sobre a tradução para o inglês de conceitos filosóficos chineses: “De fato, o que temos aqui pode ser, muito provavelmente, o tipo mais complexo de evento já produzido na evolução do cosmos”.

Trata-se de uma manifestação de espanto, sem dúvida. A constatação da tarefa hercúlea que se tem por diante. O testemunho de algo grandioso que se poderia executar. Algo para que parecem faltar instrumentos plenamente adequados.

Talvez haja também ali uma pitada de ironia. Nunca saberemos. Talvez se possa entender que a frase carrega uma camada de sarcasmo, ainda que delgada. Algo que o leitor possa atribuir posteriormente ao texto. Pouco importa.

O que importa é a dimensão que se outorga à tradução na frase de Richards. Não a qualquer tradução, mas àquela que implica pelo menos dois elementos: uma grande distância, medida entre os textos original e traduzido, no tocante a tempo, língua e cultura (entre outros elementos); e uma matéria substancialmente sofisticada — no caso, a filosofia, a qual poderíamos, para nossos fins específicos, substituir pela alta literatura de ficção.

Um fenômeno complexo, de fato. Um evento que revela o grau de evolução da mente humana. A capacidade de transmutar a outra língua e a outra cultura conceitos refinados localmente ao longo de séculos. Não é pouca coisa, levando em conta tanto a multiplicidade da experiência humana (que dificulta a tarefa), quanto a sofisticação do cérebro humano (que a possibilita, inclusive, se preciso for, como mistificação…). Não estamos aqui para a louvação fácil.

I. A. Richards parecia demonstrar um profundo respeito pela envergadura do ato tradutório. Exibia o assombro de quem tentava perscrutar um texto carregado de sombras. Enfrentava um desafio que deveria ser atacado em duas etapas: primeiro, dirigindo os sentidos à superfície da escritura, para depois sondar-lhe as entranhas. Dali de cima, ainda na superfície, havia que conjurar todo o descortino que o cérebro lhe pudesse oferecer.

Na tradução, como de resto em qualquer operação mental profunda, o importante é estimular o cérebro — o fogo de Plutarco — a fazer as associações pertinentes e producentes; e não o saturar de informações mal digeridas. A leitura desatenta não favorece a tradução; a leitura reflexiva, sim. Só esta poderá favorecer a realização de tarefa tão complexa quanto transplantar conceitos filosóficos chineses para língua ocidental.

A tradução é mesmo assim: fenômeno particularmente complicado e, em seu interior, abstruso. A tradução da filosofia, a tradução da literatura de ficção excluem a possibilidade de apreensão imediata ou rápida. Assim como não é possível num só relance entender plenamente a máquina do mundo. Esse entendimento só se constrói paulatinamente, em processo no qual o rumo nos é apontado por rascunhos, nunca por textos acabados.

Na soleira do ato tradutório há que deixar para trás as ilusões da perfeição e, mesmo, da plena consecução da tarefa. Sempre sobrará um resto, algo ainda a ser traduzido adiante, talvez por gerações futuras. Sempre restará um sentimento de impotência, quanto às reais capacidades; e de insuficiência, quanto aos reais resultados.