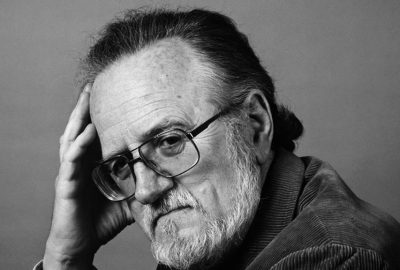

Latim em pó: Um passeio pela formação do nosso português, do escritor, professor e tradutor Caetano W. Galindo, apresenta panorama sucinto e instigante do processo de desenvolvimento do nosso idioma, com ênfase em sua vertente brasileira. Paralelamente, suscita uma série de questões que têm impacto relevante na esfera da tradução. São esses aspectos que procuro destacar aqui.

Galindo se refere, ao longo de sua obra, a pelo menos duas questões específicas de tradução — ambas de grande importância para o ofício. Começo pelo problema do uso da linguagem informal em textos literários — e a maneira de traduzi-la. Eis aí um problema que suscita intensa controvérsia nos círculos tradutórios e representa dificuldade de monta para o tradutor.

O autor propõe um caso bem simples de tradução do inglês para o português brasileiro: a versão da prosaica frase I love her. Parece fácil, óbvio, mas, na prática, coloca o tradutor numa sinuca de bico, pois nenhuma das alternativas mais evidentes parece correta: nem “Eu a amo” (gramaticalmente correta, mas pouco usada na fala corrente) nem “Eu amo ela” (amplamente usada, mas tida como desvio da regra padrão). Galindo comenta que o problema acaba geralmente sendo resolvido mediante certo afastamento do original, mas sem arranhar os ouvidos do leitor: “Eu amo a Fulana”.

Com um exemplo tremendamente simples, Galindo nos apresenta toda a complexidade que cerca o uso de registros informais em textos literários — problema tanto da literatura (nível de realidade que se pretende transmitir) quanto da tradução.

Em outro aspecto específico relativo à tradução, Galindo discorre sobre o grau de individualização que o inglês negro adquiriu nos Estados Unidos. Comenta o autor que, se no inglês americano a presença de elementos do Black English caracteriza clara e imediatamente o falante (ou escritor), o mesmo não acontece no português brasileiro, ambiente no qual o pretoguês teria se afirmado como a vertente dominante na língua cotidiana, não havendo, portanto, no presente, variante específica do português atribuível ao negro brasileiro.

Essa diferença marcante entre o inglês americano e o português brasileiro gera cenários de quase intraduzibilidade, ao impossibilitar uma translação do inglês negro para o português brasileiro que, ao mesmo tempo, contemple fluidez e indicação da comunidade a que pertence o falante (ou escritor). Trata-se de mais um exemplo das enormes dificuldades que o tradutor tem de enfrentar no dia a dia.

Além dessas duas questões específicas, o autor, em vários outros trechos, constrói reflexões que nos remetem a aspectos da tradução em sentido mais amplo. Por exemplo, é a tradução que subjaz às ponderações de Galindo sobre a transmissão da tradição ao longo das eras, em processo que mescla fatos e lendas para conformar, em geral com floreios diversos, a história de uma origem ou de um episódio marcante. Nesse processo atuam não apenas as naturais reconstruções de fatos históricos ou imaginados, mas também as diversas passagens de uma língua e cultura a outras.

Falei que o autor fizera pelo menos duas menções diretas à tradução. Mas há uma terceira, perto do final do volume, que também merece registro aqui. Trata-se de reflexão sobre a competição entre as várias vertentes do português brasileiro, com seus respectivos elementos regionais.

Ao criticar a hipótese de escolha de uma delas como “padrão”, de maneira discricionária e centralista, Galindo sugere, ao invés, um processo de convivência com as diferenças — com ou sem possível convergência —, envolvendo em seu núcleo o processo de tradução. A tradução de uma língua para si mesma.