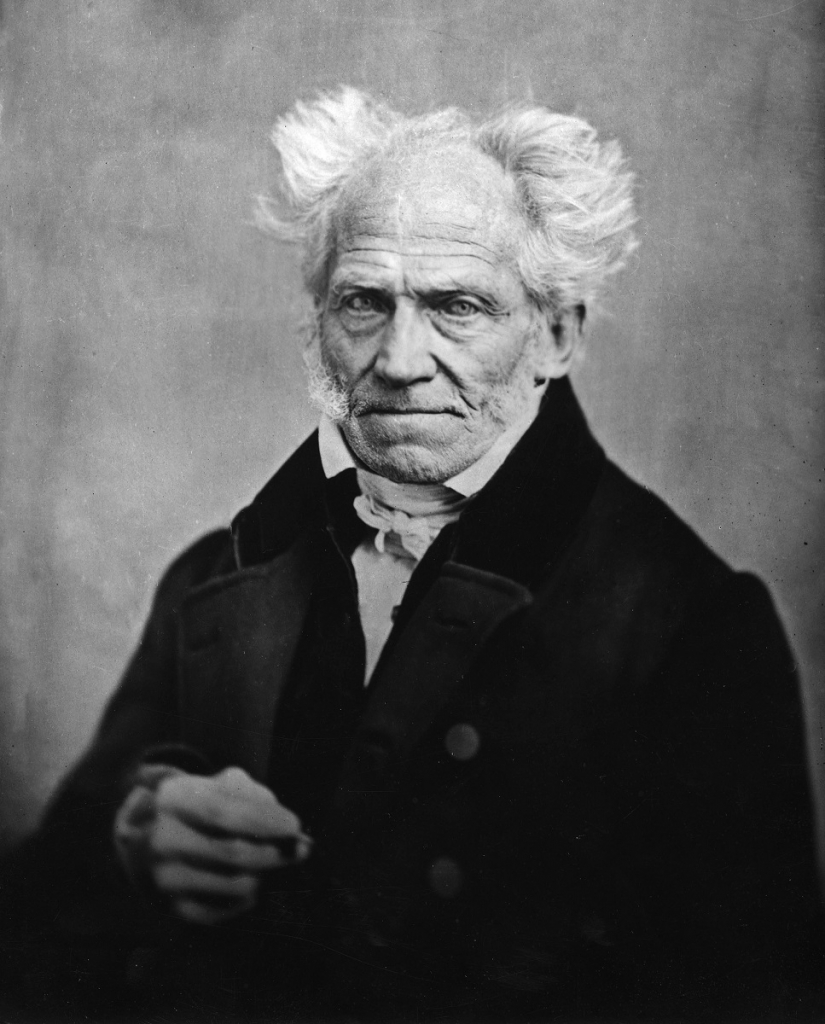

Arthur Schopenhauer foi um dos muitos filósofos que se dedicou às questões da tradução. O pensador alemão registrou suas reflexões sobre o tema, em particular, na obra Parerga und Paralipomena, de 1851. Tive acesso a textos dessa obra, na tradução de Pedro Süssekind, publicados com o título A arte de escrever.

Schopenhauer, nesse livro, dedica-se a temas diversos relacionados com linguagem, literatura e tradução. Vou ater-me aqui aos assuntos mais intimamente ligados à tradução.

O filósofo alemão se expressa com afirmações caracterizadas pela convicção e por certa severidade. São sentenças que se anunciam definitivas. Podemos começar logo por esta: “… toda tradução é uma obra morta, e seu estilo é forçado, rígido, sem naturalidade; ou então se trata de uma tradução livre, isto é, que se contenta com um à peu près, sendo portanto falsa”.

O filósofo do pessimismo não se mostra menos pessimista quando discorre sobre a tradução. Schopenhauer não admite a possibilidade de uma boa versão, classificando os textos traduzidos em apenas duas categorias, ambas precárias: as mortas (literais) e as falsas (livres). A classificação em duas classes (literais e livres) não é novidade, mas sim a dureza com que as trata. Não parece vislumbrar espaço para uma mescla que supere os opostos e abra caminho para um texto que, ao mesmo tempo, preserve o teor do original e nele instile vida e renovação.

Em outro ponto do texto, o metafísico reafirma categoricamente essa ideia, ressaltando desta vez, em particular, a dificuldade de verter os elementos mais peculiares e idiossincráticos de um idioma: “…todas as traduções são necessariamente imperfeitas. Quase nunca é possível traduzir de uma língua para outra qualquer frase ou expressão característica, marcante, significativa de tal maneira que ela produza exata e perfeitamente o mesmo efeito”.

Essa dificuldade — verter as características mais claramente próprias de uma língua — é cotidiana e penosamente experimentada pelos tradutores. É sem dúvida um obstáculo real, e não só por ele as traduções são necessariamente imperfeitas. Mas o tradutor existe justamente para superar esses empecilhos e, por meio de artifícios inventivos, recriar a linguagem do original, se necessário operando alterações no léxico e mesmo na sintaxe da língua de chegada — fenômeno que, aliás, é um dos principais vetores da evolução das línguas.

Schopenhauer abre uma categoria própria de tradução para as obras clássicas, manifestando posição particularmente rígida sobre esse ponto e acrescentando sua própria metáfora ao longo catálogo de comparações existentes sobre o ofício: “E, quanto às traduções dos escritores da Antiguidade, elas são um sucedâneo de suas obras assim como o café de chicória é um sucedâneo do verdadeiro café”.

O comentário sobre a tradução dos clássicos é especialmente interessante, por suscitar pelo menos dois elementos: a natural dificuldade de verter obras distantes no tempo, vazadas em línguas mortas; e o patamar elevado em que são postas essas obras da Antiguidade, como escrituras superiores e irrepetíveis.

O filósofo alemão se estende, com mais detalhe, a respeito da translação envolvendo línguas e obras clássicas, arriscando uma quase-teoria sobre como se deveria fazê-lo. Sugere que a “…tradução para o latim [e também de línguas antigas para modernas] costuma impor uma decomposição em seus elementos mais distantes e derradeiros (o conteúdo puro do pensamento), a partir dos quais ela é composta numa forma inteiramente diferente”

O “conteúdo puro do pensamento” não é exatamente algo fácil de alcançar. Lembra, de forma bastante próxima, o conceito de Logos, impondo ao tradutor uma tarefa titânica — para não dizer utópica. Algo, aliás, natural no ofício.