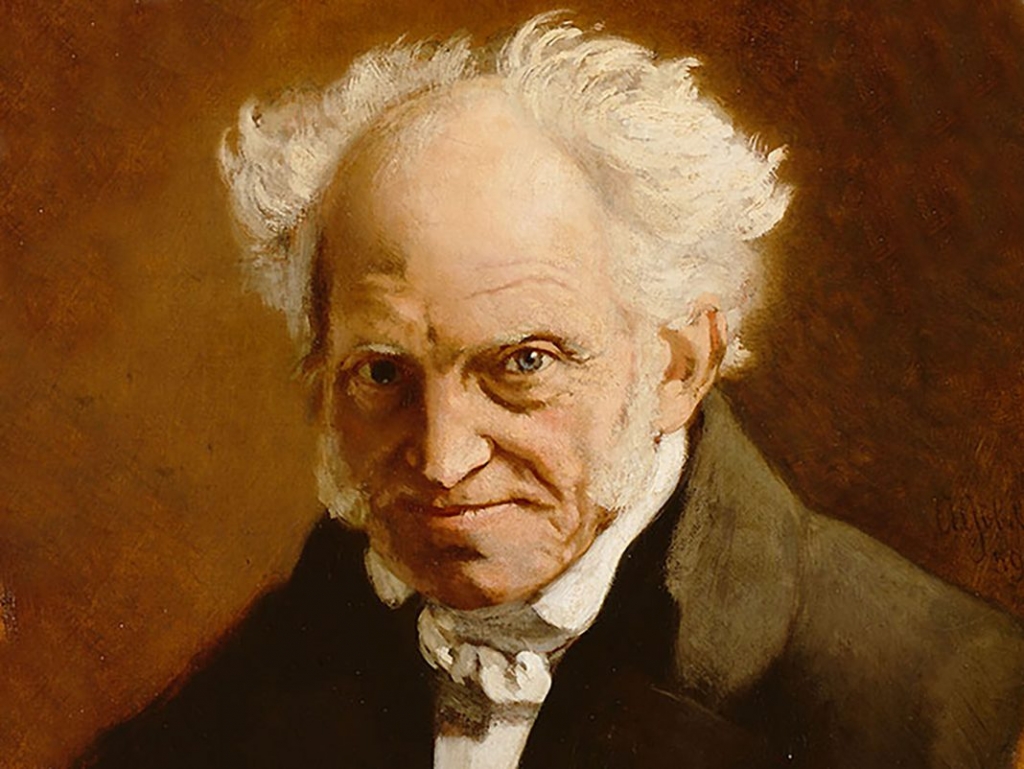

Volto à obra A arte de escrever, que reúne ensaios escolhidos do livro Parerga und Paralipomena, de Arthur Schopenhauer, traduzidos do alemão por Pedro Süssekind. Como mencionei na coluna anterior, trata-se de textos que provocam fundas reflexões sobre a tradução e a linguagem.

Para começar, seria interessante apontar a concepção de linguagem cultivada por Schopenhauer. Segundo ele, “A vida autêntica de um pensamento dura até que ele chegue ao ponto em que faz fronteira com as palavras: ali se petrifica, e a partir de então está morto, entretanto é indestrutível, da mesma maneira que os animais e plantas petrificados da pré-história. Também se pode comparar sua autêntica vida momentânea à do cristal no instante de sua cristalização”.

A linguagem pareceria uma redução do pensamento, assim como o Logos se distorce ao verter-se em escritura. Ainda que reduzido (“petrificado”), torna-se repetível e preservável (“indestrutível”). O paradoxo enrustido nessa concepção de linguagem é claro: embora represente a redução — e mesmo a corrupção — do pensamento, é a única maneira de preservá-lo. E a escritura — representação gráfica da linguagem — é, ainda, a melhor forma de cristalizá-la, apesar da adulteração que isso acarreta.

É clara, assim, a valorização do texto como instrumento de comunicação e conservação da mensagem: “A palavra dos homens é o material mais duradouro. Se um poeta deu corpo à sua sensação passageira com as palavras mais apropriadas, aquela sensação vive através de séculos nessas palavras e é despertada novamente em cada leitor receptivo”. Há aqui um elogio, talvez não intencional, à tradução que se dá nesse processo de passagem da sensação à linguagem — com a dura ressalva que implica o adjetivo “apropriadas”.

Quanto ao passo seguinte, a tradução interlinguística, o veredicto do filósofo é rigoroso, com mais uma metáfora a acrescentar a nossa longa coleção: “Poemas não podem ser traduzidos, mas apenas recriados poeticamente; e o resultado é sempre duvidoso. Mesmo na prosa as melhores traduções chegam, no máximo, a ter com o original uma relação semelhante à que se estabelece entre uma certa peça musical e sua transposição para outro tom”.

Nota-se matiz positivo, certamente não deliberado, quando o filósofo menciona a recriação como processo indispensável à tradução da poesia. Mas a perspectiva geral é negativa, e sua postura pessimista ante a tradução e as línguas modernas — ou seja, ante o processo natural de evolução das línguas — sugere a crença numa época de ouro, retida num passado distante e idealizado.

A crítica, em geral ácida diante de qualquer versão, é acentuada no caso do tradutor que se arroga o direito de interferir no original: “…corrigir e reelaborar seus autores […] me parece uma impertinência. Escreva seus próprios livros dignos de serem traduzidos e deixe outras obras como elas são”.

Boa parte das reflexões do filósofo alemão pode-se resumir nesta visão de patamares descendentes: do pensamento à linguagem; das línguas clássicas às modernas; do alemão às demais línguas europeias; do original à tradução.

Schopenhauer tinha, sem dúvida, uma visão peculiar e pessimista sobre linguagem e tradução, e expressava suas opiniões com tintas fortes. Mas podemos concluir com uma nota positiva, embora igualmente peculiar, citando um excerto em que o filósofo aponta para o ideal, em plano quase metafísico: “… o domínio perfeito de uma língua só ocorre quando uma pessoa é capaz de traduzir não os livros, por exemplo, mas a si própria; desse modo, sem sofrer nenhuma perda de sua individualidade, ela consegue se comunicar imediatamente na outra língua, agradando tanto aos estrangeiros quanto aos falantes nativos”. Quanto haverá aqui de utopia?