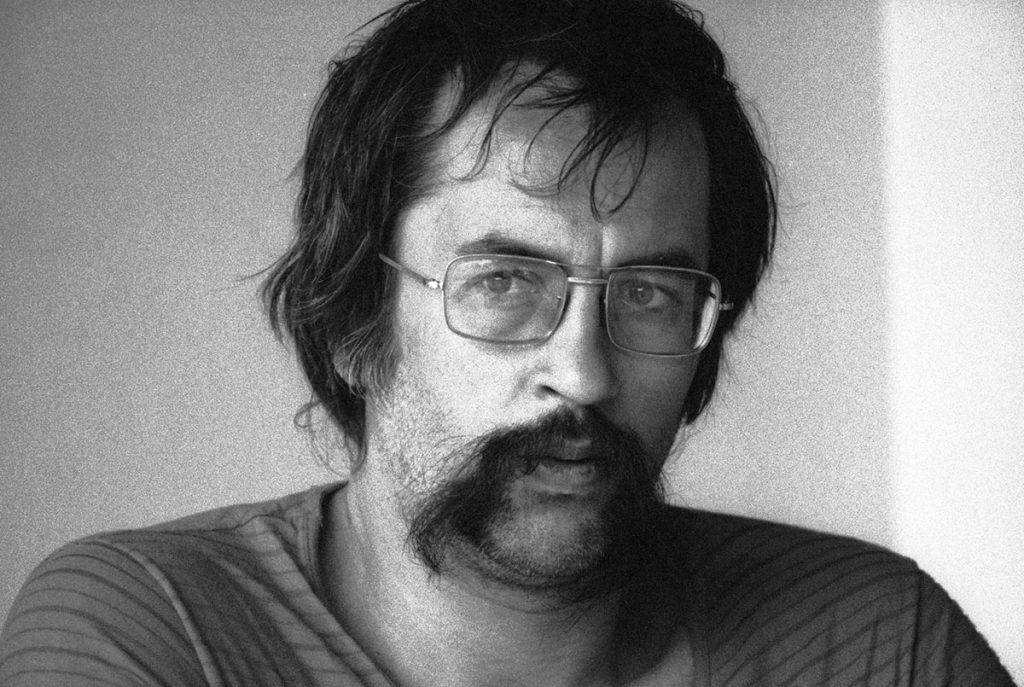

Leminski, como bem se sabe, não foi apenas poeta, ficcionista experimental, ensaísta, letrista, crítico, publicitário e jornalista cultural. Foi também tradutor e, de certa forma, um intelectual que refletiu sobre tradução — sobre a “dúbia arte da tradução”, como ele mesmo diria.

Não digo que tenha refletido sistematicamente. Com certeza não fez nenhuma reflexão acadêmica. Leminski, ao que parece, nada tinha de sistemático. Mas era, acho eu, observador arguto e, como tradutor, esteve atento às ciladas do ofício. Traduziu, entre outras coisas, Supermacho, de Alfred Jarry, Satyricon, de Petrônio, Sol e aço, de Mishima, e Malone Morre, de Samuel Beckett.

Num de seus “anseios crípticos”, Leminski fala de tradução sem no entanto fazer nenhuma referência ao tema. Em “Forma e poder” (Anseios crípticos, págs. 69-72) e “Sem eu, sem tu, nem ele” (ibidem, págs. 73-76), Leminski faz uma análise quase pós-estruturalista do texto, da objetividade do discurso, da originalidade na literatura. É, em certa medida, um gol a favor de uma nova forma de olhar a tradução.

No primeiro desses ensaios/anseios, Leminski critica, de modo geral, o texto automatizado e a naturalidade do texto. Para isso lança mão de um arsenal de sabor pós-moderno (as idéias da pós-modernidade certamente faziam parte de sua formação intelectual). Ele acusa, por exemplo, a naturalização da relatividade elevada à categoria de absoluto: “No discurso jorno/naturalista, o poder afirma, sob as espécies da linguagem verbal, a estabilidade do mundo, DE UM CERTO MUNDO, suas relações e hierarquias” (“Forma e poder”, pág. 70, caixa alta no original).

O “certo mundo” é aquele que deve ser imposto a todos. E um dos instrumentos é a padronização. Por exemplo, a padronização do discurso jornalístico. Ou das técnicas de tradução. Em ambos os casos se conseguiram muitos progressos. A busca da objetividade fez escola no jornalismo, enquanto na tradução privilegiou-se, em certa época, a construção de uma teoria que tornasse a tradução uma ciência perfeitamente objetiva. Um dos ícones dessa empresa intelectual foi a busca, no prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), de uma espécie de pedra filosofal: a máquina de traduzir.

Nem é preciso dizer que a empresa não deu frutos lá muito bons. Os tradutores automáticos e eletrônicos, verdadeiras máquinas de produção de monstrengos textuais, estão aí para provar que a empreitada padecia de um vício de origem: a suposição da objetividade, de uma espécie de uma relação biunívoca entre duas línguas. Coisas dos “idiotas da objetividade”, como diria o Nélson Rodrigues citado por Leminski.

Objetividade, naturalidade, automatismo — tudo são convenções, formas, artifícios para legitimar o poder. A forma fixa — ou a fôrma — é o túmulo da inventividade. O texto criativo pressupõe, por outro lado, a desautomatização, como pensa Leminski. Seguindo esse raciocínio, as teorias tradutórias que tendem a impor uma fôrma ao ato tradutório são atentados à criatividade. E enquadram-se aqui praticamente todas as teorias tradutórias. Todas elas são, de uma forma ou de outra, prescritivas, castradoras. Produtoras de um “discurso castrado” — como diria Leminski nesse esforço de atribuição e abstração que faço aqui.