Invento muita coisa na tradução. Invento. Acho. Não sei se invento, quando penso bem. Quando racionalizo, a invenção parece escorrer, fugir.

Mas quando invento, como que intervêm réstias de lembranças. Será que invento? Ou são restos de memórias que se juntam e, em conluio, tramam para me iludir? Serei original na tradução? Queria, ao menos.

Esses restos me abalam a convicção da verdadeira criatividade. Até onde alcança minha memória, onde começa a invenção real? Aonde me leva tudo isso?, Isso que nada mais seria, não deveria ser mais que mera reflexão sobre o antigo ofício. Meu ex-ofício.

Nisso, na necessidade de invenção, o texto não transige. Nenhuma leitura nisso transige. Nenhum tradutor poderia evitar. Não deixa de instilar invenção na tradução. Não é que não queira evitar, mas há momentos, como esses de tradução, em que a invenção é inevitável.

Quem se me oporá, e com que elementos? Objetem, então. Com que razões não sei. Por mais que esgrimam quaisquer argumentos abjetos, ninguém não me convencerá. No final, ninguém senão eu mesmo me contesto. Pelo apego doentio à invenção virá a merecida censura.

Não concebo o limite entre a pura invenção e a mais sorrateira lembrança. A memória e seus tentáculos capilares. Finos e penetrantes. Navegam, esses restos de lembranças, nas ondas do cérebro. Restos agora, não mais inteiras, mas frações. Rapidamente circulam. Até que, sutilmente, passam a passar despercebidas. Giram fascinantes, o brilho na superfície lisa, como a mais nova das ideias. Chamam a atenção, seduzem. Clamam. Até que sobre elas desabe todo o foco mental. Eis aí a invenção, essas lembranças travestidas.

O original age assim. O impacto que provoca. A surpresa e o arrebatamento da pura novidade. O prestígio da invenção. Fere os olhos, faz vibrar impulsos elétricos, atravessando neurônios. Provoca trepidação. Areja o espírito. Desanuvia a mente. Como que abre a vista a novos vislumbres.

Depois, vem a tradução, abrindo novos caminhos. Todo o jeito da cópia, mas a alma da invenção. O facho que rompe a escuridão, lança luz sobre um texto carregado de sombras.

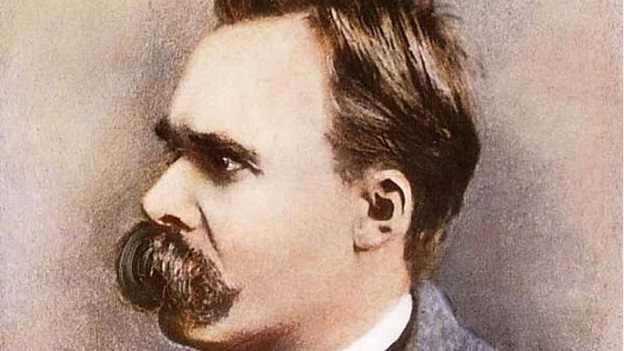

Dizia Nietzsche que “mesmo nas vivências mais incomuns agimos assim: fantasiamos a maior parte da vivência e dificilmente somos capazes de não contemplar como ‘inventores’ algum evento”. Somos inventores na vida e na tradução. Vivemos inventando e traduzindo.

O texto, produto tão humano, também é assim. Parece que, mesmo sem leitores, os textos se reinventam. Basta deixá-los descansando, de um dia para o outro. Na manhã seguinte, não sei se outros olhos os veem, se os textos são mesmo outros.

Inventa-se no original, inventa-se na tradução. Inventa-se também na mera leitura, que não deixa de ser um tipo de tradução. Ao traduzir, inventamos uma explicação. Explicamos a prosa e, com mais razão, explicamos a poesia.

Eis aí um tipo de texto que parece clamar por uma explicação. Urgente. O ovo falante de Lewis Carroll, que era muito esperto na explicação de palavras, também o era na esfera dos poemas. Dizia Humpty Dumpty, sem falsa modéstia, ser capaz de explicar todos os poemas que já foram inventados. E ainda muitos outros que nem haviam sido inventados. Era um tradutor em potência.

Não sei se há limite para a invenção na tradução. Talvez o limite da fidelidade, pelo lado positivo; e o da irresponsabilidade, pelo lado negativo. Inventar, mas não resvalar para a irresponsabilidade; manter-se num certo intervalo de fidelidade. Eis aí a receita de uma boa tradução.