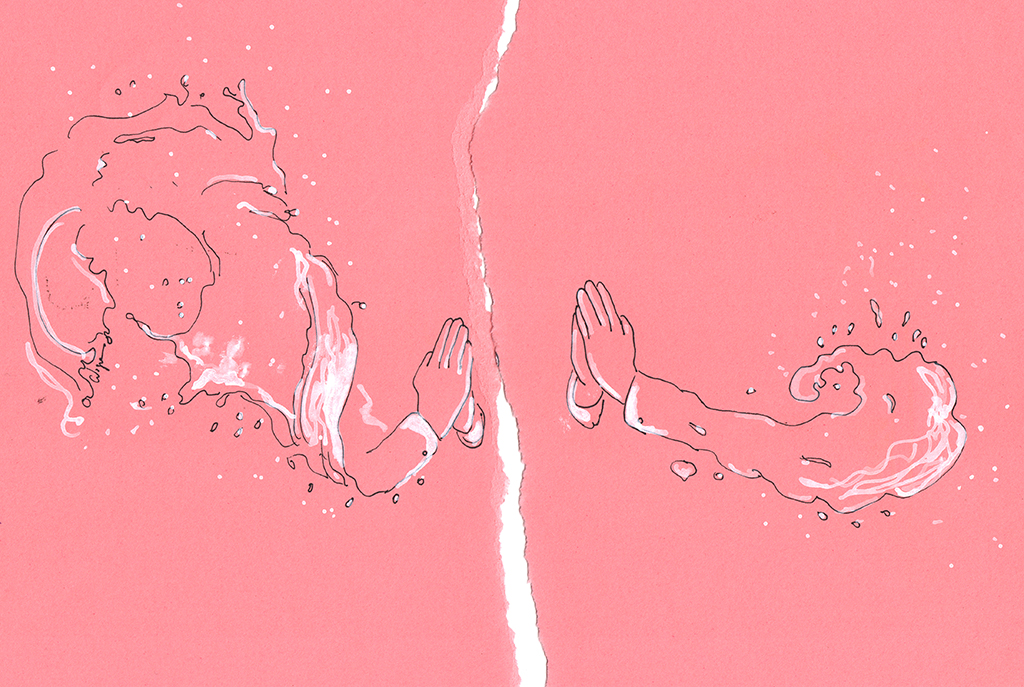

Deus não nos uniu; tampouco o demônio nos separou. Foram o tempo, as diferenças, a vida errática, os silêncios — outras coisas fizeram de nossos frágeis caminhos paralelas que não se encontrarão nem mesmo no infinito. Não houve nenhuma cizânia bíblica, nenhuma adaga enterrada no coração da família. Nada disso — feitos dois rios silenciosos, arrastamos nossos entulhos, cada um para uma margem distante. Serpenteamos pela incerteza das escolhas, pelo azar inescapável. Há muito tempo não o vejo. Soube que anda doente, com a saúde precária, esteve internado. A morte espreita, faminta por um banquete antes da hora. O corpo, a caminho da velhice, fraqueja soterrado pela bebida, pelo cigarro e pelo trabalho árduo. Sempre fomos rios desmilinguidos.

Quando acordei na madrugada ainda alta, com o silêncio incômodo ao redor e o escuro da noite a iluminar angústias, a solidificar insônias, lembrei-me da única fotografia em que fizemos algo juntos, quando fomos irmãos, mesmo que pela sagrada imposição da mãe. Não havia a menor chance de sermos pequenos e molambentos hereges. Há mais de quarenta anos, estávamos um diante do outro, postados na tentativa de alcançar o Paraíso. Usávamos calça azul, camisa branca e sapatos pretos. Havia em nós uma estranha assepsia. Não que fôssemos crianças encardidas, mas a brancura celestial contrastava com nosso cotidiano de ausências. Vasculho o guarda-roupa, onde uma caixa plástica aprisiona uma vida que nunca deixou de me perseguir. O álbum magro, com poucas fotos, acolhe-nos na esperança de que a bondade divina nos salve: é nossa Primeira Comunhão. Ele — mais velho que eu pouco mais de um ano — parece compenetrado na oração. Não entendo meu olhar: é receoso, sorrateiro, talvez de escárnio. Encaro-o de baixo para cima, num misto de desconfiança e admiração.

Naquela época, considerava meu irmão alguém extraordinário: aprendera a andar de bicicleta sozinho (algo que só consegui às bordas da adolescência), ainda menino subia em telhados como calheiro, na juventude entrou num carro e simplesmente saiu dirigindo. Era como se a vida prática não o amedrontasse — contrastando, e muito, com minha crônica incapacidade de transformar o mundo em algo mecânico e ordenado. Na foto, estamos ambos com as mãos unidas numa prece que talvez nunca tenha feito sentido. É uma foto bonita: abriga dois meninos, duas crianças que, desde sempre, levaram vidas de adultos, impelidos pela miséria familiar e, talvez, pelo ímpeto de libertar-se de tudo aquilo — do pai alcoólatra e violento, da mãe submissa e carola, do peso da mão de Deus, da penúria cotidiana. Não entendo como ele, aquele menino moreno (puxou ao pai), tenha apenas repetido o mesmo trajeto, a mesma jornada de perdição que tanto nos apavorava. Um espelho que reflete o passado, nunca o futuro. Por que não levou seus entulhos para bem longe daquele universo inóspito e selvagem? À minha maneira, esgueirei-me, feito um animal ferido, pelas encostas possíveis. Fugi pelo mundo — nem melhor, nem pior, apenas diferente. É certo que nunca fui muito longe: as distâncias não aumentam quando carregamos os fantasmas nas costas. E, na madrugada insone, comprovo que nunca deixei de estar sempre lá, à sombra da vela e das flores que enfeitam o altar da igreja de madeira. Entre nós, sobressai um crucifixo de metal, bojudo, resistente — a certeza de que Deus está atento, vigia-nos de algum lugar que desconhecemos. Tudo contrasta com os dois meninos magros e silenciosos em primeiro plano.

Estávamos ali por causa da mãe, cuja fé não movia montanhas, não repelia os murros do marido (nosso pai), as sovas desprezíveis, mas nos arrancava da cama todo domingo, bem cedo, rumo à igreja entre árvores, diante de uma escola que já não existe mais. Aquela vida, aos poucos, perdeu-se na vastidão do tempo. Adulto, encontrei bêbada uma das meninas que, angelical, sorria na foto conjunta de toda a turma da catequese. Eu e meu irmão, embriagados, tombamos várias vezes nas ruas. Eu desisti há muitos anos de desafiar o equilíbrio das pernas, abandonei a vida de solitário espantalho — tornei-me um excêntrico abstêmio. Até hoje, passadas quase três décadas, ainda me fulminam de esguelha quando repudio um trago, afasto o cálice do olhar pecador. Aprendi a domar o demônio que habita as entranhas; sei que está lá, quieto, a afiar as garras. No menor deslize, saltará com a baba a escorrer dos beiços, pronto para me arrastar novamente para as sedutoras labaredas. Meu irmão segue pelas ladeiras, agora com o corpo a pender menos para o meio-fio e mais para os leitos hospitalares. Mas, naqueles domingos, éramos crianças guiadas pela fé materna. Não reclamávamos. Afinal, a igreja também nos protegia: era silenciosa e agradável. E lá o pai tornava-se um filho obediente de Deus, um cordeirinho a disfarçar a alma de lobo mau.

No pequeno álbum, havia também uma foto com a nossa tentativa de família: a mãe, o pai e os três filhos. Estávamos no altar, na placidez daquele domingo cuja data perdeu-se para sempre. Estranhamente, essa foto desapareceu. Dela ficou apenas uma lembrança opaca. O pai e a mãe estavam nas extremidades. O pai, com a barba por fazer, a cara espinhuda. A mãe carregava no lombo uma tristeza pétrea, a boca murcha na dentadura. Nós, os filhos, no meio, formando uma escadinha: minha irmã, eu e meu irmão. Até faz sentido a foto ter desaparecido — minha irmã morreu na juventude, vítima do desconhecido; a mãe foi triturada pelo câncer há alguns anos; o pai, destruído pelo alcoolismo, tornou-se um espectro que vagueia sem rumo pelas ruas de uma estranha cidade; meu irmão equilibra-se no arame farpado de uma saúde debilitada pelos excessos. Eu insisto em agarrar-me a frases e aos sussurros das entrelinhas. Aos poucos, estamos sendo aniquilados numa guerra cujo vencedor é ninguém.

Não sobrou nenhuma foto daquela família.