Sou daltônico (e míope). A profusão de cores do mundo me açoita o corpo o tempo todo. Ser daltônico é pintar o arco-íris de trás pra frente. Errar sempre e seguir acreditando no erro. Quando criança, a ignorância cromática me acompanhou, fez-me passar vergonhas. O riso da maldade infantil ao redor me mostrava que algo andava manco em minhas inusitadas tentativas de colorir o mundo: meus mapas de geografia, uma piada multiforme e repleta de pontinhos multicoloridos — pintava os arredores de todas as cores possíveis, sem nunca saber em que território desconhecido pisava. Bombas coloridas estraçalhavam meu corpo numa guerra para sempre perdida. Minhas pegadas eram bambas diante do sarcasmo: coloria árvores de vermelho, céus de verde, mares de roxo, cachorros de alaranjado. A escola, às vezes, não passa de um calabouço úmido e cinza.

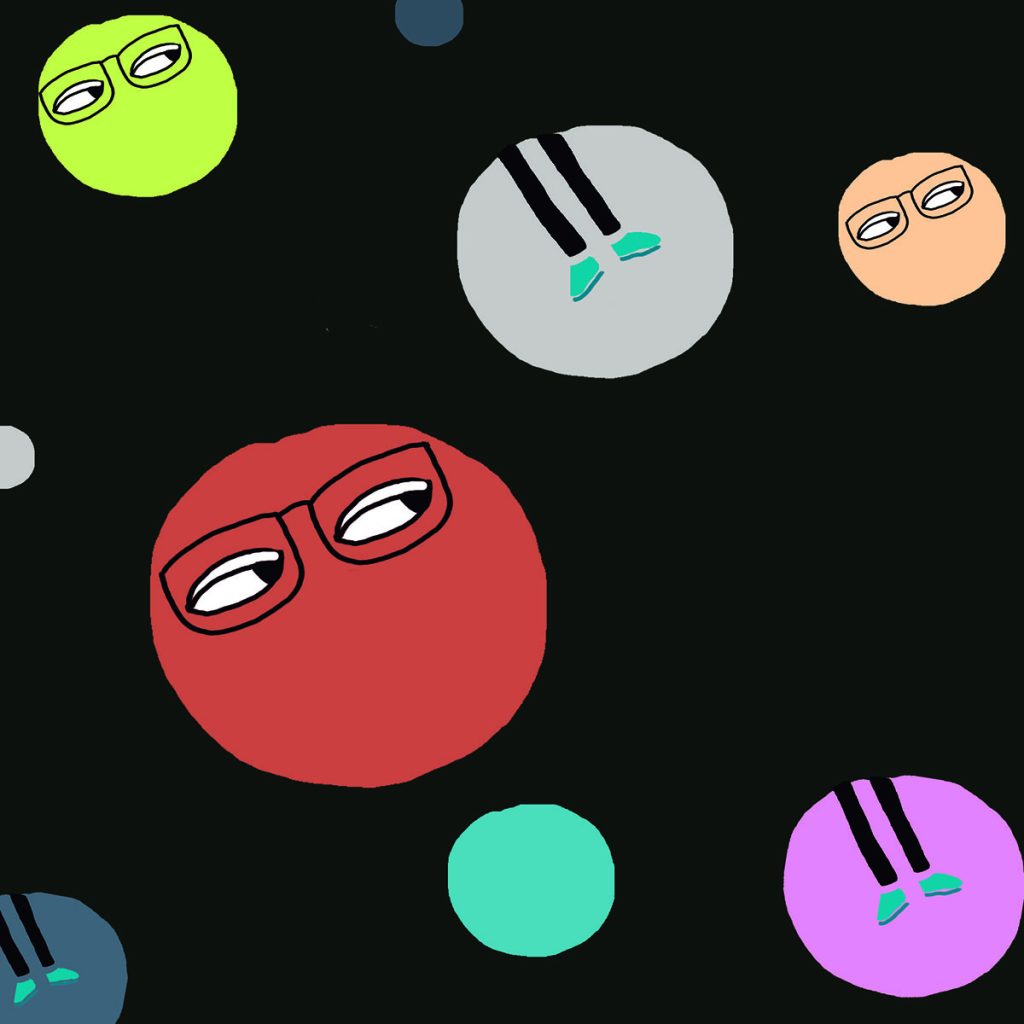

Só descobri o daltonismo na adolescência. Antes, considerava-me apenas um idiota. Pela mão de uma namorada, parei diante do oftalmologista e uma infinidade de plaquinhas com pontinhos coloridos. O inferno do daltônico deve se parecer muito com estes milhares de pontinhos, pendurados num arco-íris, com um sorriso de escárnio. Aos meus olhos, nada sobressaía naquelas malditas plaquinhas. “Você tem de ver um número, uma letra”, dizia-me o médico. “Tenho de ver”, eu pensava, com certo nervosismo. Não via absolutamente nada. Apenas dezenas, centenas, milhares, milhões de pontinhos dançando, gargalhando, copulando, se reproduzindo diante dos meus olhos. Um microscópio habitado por vermes à espera do cadáver. Ouvia pelos cantos o risinho dos meus inimigos de escola. Uma algaravia sem-fim de cores e vozes. “Você é bem daltônico”, disse-me o oftalmologista de jaleco branco, após muitas tentativas naquela sucessão de placas. Certo alívio percorreu-me. Além de ignorante, magro e desengonçado, eu era daltônico. Uma espécie mais ou menos rara de albatroz com a asa quebrada a voar num céu verde.

Quando recebi a carteira de motorista, não consegui reprimir o riso, que se transformou numa sonora e sarcástica gargalhada. A vingança tarda, mas não falha. O funcionário do Detran assustou-se diante do louco que em breve cortaria as ruas ao volante. Com certeza, naquele momento, Simão Bacamarte me trancafiaria para sempre na Casa Verde. Já beirava os 30 anos, quando, empurrado por outra namorada, parei (apavorado, é claro) diante da médica para o “exame de vista”. Uma pequena caixa escura me aguardava. Enfiei os olhos na escuridão. Tinha certeza de que ela me engoliria feito a planta carnívora dos desenhos animados. “Que cor você vê?”, perguntou-me a médica. Não via cor alguma. Ou via uma cor que ela nunca veria. Era um vaga-lume a piscar na imensidão escura. De que cor é a luz do vaga-lume? Errei todas. Derrotado pelas cores, poderia repetir o teste no mesmo dia.

É preciso sobreviver: armei uma estratégia ingênua: iria na sala ao lado. Disse à outra médica, um pouco mais simpática: “Se eu me concentrar bastante, consigo acertar as cores. O seu crachá, por exemplo, é verde”. Ela sorriu um meio sorriso quase amarelo, ou alaranjado, ou cinza, ou sei lá. O crachá era tudo, menos verde. Talvez vermelho. Concentrei-me ao máximo, arranquei todas as forças do fundo abissal das retinas, e acertei alguns dos vaga-lumes saltitantes que me desnorteavam na caixa escura. Passei no teste, talvez por benevolência ou pena. Sim, daltônicos podem dirigir.

Dr. A. é jovem e bem-disposto para falar sobre daltonismo. Explica-me que os daltônicos somos uma “evolução” humana. Não consigo esconder o riso sem graça. Após muita conversa, descubro que nós, os daltônicos, além de confundirmos verde, vermelho, azul, amarelo, laranja, marrom, creme… e o restante de todas as cores que habitam o mundo (com exceção do preto e do branco e suas derivações; ou seja, o cinza, desde que não seja muito misturado com outras cores; que inferno!), à noite enxergamos melhor que todos os demais seres, digamos, normais. Eu enxergo melhor à noite que um não-daltônico. Seria uma maravilha, caso eu também não fosse míope. Mas os daltônicos notívagos conseguimos ver com mais precisão os contornos dos objetos na penumbra. É por isso, explica-me Dr. A., que a linha de frente do exército norte-americano, em missões noturnas, é formada por daltônicos. Desconfio de que não passe de lenda para algum curso de autoajuda a daltônicos desamparados. Além da idiotia cromática, somos os primeiros a morrer no front. Muito animador. (Será que no momento derradeiro, na escuridão, conseguiremos vislumbrar com mais exatidão o rosto da morte?)

Refaço o teste de daltonismo. Agora, já tem um nome: teste de Ishihara. Tudo igual ao da adolescência. Plaquinhas, milhares de pontinhos, o riso dos amigos a martelar as lembranças, erros, números ilegíveis, semáforos apagados, uma nesga de esperança de que agora na vida adulta, rumo à velhice, tudo será diferente. “Você é o pior que já passou por aqui”, diz a auxiliar do Dr. A. “Não fique triste”, completa. Pior? Não. Melhor. Sou desgraçadamente o melhor daltônico que conheço. Mas nunca fico triste diante da minha incapacidade cromática. Pelo contrário. Nada melhor do que mentir a um não-daltônico. Aumento meu daltonismo sempre que me fazem a inevitável pergunta: “Que cor é esta?”. Erro de propósito. No entanto, muitas vezes, erro tentando acertar, e acerto tentando errar. Muitos duvidam do meu daltonismo. Não sabem que, além de daltônico (e míope), sou um fabulador mequetrefe.

A rua Riachuelo, no centro de C., abriga as putas da minha vida. Elas, sozinhas ou em pequenos bandos, encostadas nas paredes cinza, exibem pernas roliças de crateras sufocadas em minissaias. As putas da Riachuelo têm a pele lunar. Nunca as esqueço. Desde menino, habitam o meu imaginário.

Antes de entrar na loja, admiro-as. Tenho perto de 13 anos. Não mais que isso. Dinheiro no bolso após horas a plantar azaleias ou colher trigo, entro na loja em cuja vitrine brilha um atraente tênis azul (sim, nós daltônicos gostamos de azul, mesmo quando este azul só existe para nós; à nossa maneira). Em breve, estará em meus pés rumo à casa da avó materna.

No ônibus, calço orgulhoso o tênis azul. “Será que tem rio na nova casa da avó?”, a pergunta nos inquieta a caminho de uma roça que abandonáramos havia pouco tempo. Da estrada, após duas trocas de ônibus, a casa era um pontinho (outro) ainda longínquo. Teríamos de percorrer uma grande distância a pé. Na vidraça do ônibus, a chuva borrava nossa visão. Temia pelo tênis azul a reluzir nos pés de menino. Descemos todos. Logo, estaríamos na porteira da morada de nossos avós. Apesar dos pingos grossos da chuva, andávamos com empolgação. O tênis novo ajudava. Alguma distância percorrida, o pé encharcado, e o tênis começa a dar sinais de fragilidade, uma estranha fadiga. Logo, o pesadelo. Tantas azaleias plantadas, tantos pés de trigo para arranjos de flores colhidos. Tudo em vão. A água incolor da chuva destruía sem dó o tênis azul. Era de uma fragilidade vergonhosa. Lembrei-me da puta que me sorrira na saída da loja, como se soubesse da tragédia anunciada. Papelão sob a palmilha. Calçava uma fraude. O imponente tênis azul misturava-se à água, à lama, aos restos do caminho num emaranhado de cor indefinível. Não me lembro se chorei.

Às vezes, junto com a chuva vem o arco-íris. Sempre que o vejo — quantas cores tem o arco-íris do daltônico? —, penso: “No fim do arco-íris há um baú com um tesouro e um tênis azul”.

Parece que inventaram óculos para daltônicos. De que cor?