Tínhamos medo dele. Um pavor percorria nossos corpos, olhares entrecruzados com chispas de curiosidade, o burburinho ao redor: nós, um bando de meninos magricelos (com exceção de um, a quem chamávamos por pura maldade de bagrinho pançudo; sim, éramos malvados, uns moleques desgraçadamente sem muita esperança num futuro diferente ao dos nossos pais, pessoas fracassadas, pobres, ignorantes, uma horda de adultos inúteis que só sabiam rezar e tomar cachaça, como se Deus e a ressaca resolvessem todos os problemas). Ele se debatia feito um peixe-boi agonizando na areia quente numa praia deserta. O corpo musculoso, torneado em trabalhos esporádicos e pesados, de contornos exagerados se comparados aos esqueletos de piás mal alimentados e com a sina de sermos tal nossos ancestrais. Mas a explicação era simples: ele, o monstro que tanto medo nos impunha, era mais velho alguns anos, apesar de se comportar como nós, brincava em meio à piazada impúbere, vivia correndo pelo matagal, caçando passarinho, um quase homem com mentalidade de criança. Às escondidas, nós o chamávamos de retardado. Mas carregávamos no lombo um permanente receio. Não sabíamos quando poderia nos atacar com sua cólera de besta desprezada.

A primeira vez foi um alvoroço. Não sabíamos o que fazer até que G. — um velho fedorento e orelhudo, dono do bar que alimentava nossos pais com álcool e nós com chicletes de tutti frutti e hortelã — resolveu a situação. G. se parecia muito com o Gargamel — o vilão dos Smurfs. Mas era um bocado mais feio e, por fazer parte da nossa vida, um tanto mais assustador. Ele chegou com seu odor acre e maledicente e mandou todos se afastarem. Obedecemos com os olhos curiosos cravados no chão onde o redemoinho de músculos desenhava espantos na terra poeirenta. Da boca, escorriam fiapos de baba, as mãos se retorciam como se buscassem a salvação que nunca vinha. Uma espécie de náufrago a se afogar a milhares de quilômetros do mar.

Aos poucos, o círculo aumentou: crianças e adultos apareceram. Ninguém sabia muito bem o que fazer. Mas com uma inusitada sabedoria, G. apenas dizia Abram espaço, deixem ele respirar. Contrariados, obedecíamos. Afinal, nunca tínhamos visto nossa fera em estado tão bruto, tão selvagem, tão a ponto de nos destruir com uma mísera solapada. Antes, era só um quase rapaz musculoso e meio abobalhado que nos intimidava e animava nas brincadeiras. Agora, de repente, transformava-se em algo maior, incompreensível, um ser para além da nossa vidinha medíocre entre o trabalho infantil e a escola de poucas perspectivas. Lá do fundo, meu primo, que antes de completar quarenta anos seria morto pela polícia, gritou Parece o incrível Hulk. Ecos de uma risada coletiva alastraram-se por entre crianças e adultos. A ignorância era uma espécie de proteção à nossa fragilidade.

Aos poucos, a fúria do corpo arrefeceu. Os movimentos se tornaram mais lentos. A geometria dos músculos voltou a relaxar. As mãos, antes engrouvinhadas, retorcidas tal um emaranhado de cipó-milome, forcejaram o corpo para cima. O dorso afastou-se da poeira. A face ganhou o horizonte. Havia medo e confusão em seus olhos. Ainda meio desnorteado, pôs-se de pé, diante da turba de ignorantes e zombeteiros. Naquele momento, senti pena daquele esfarrapado super-herói: o nosso incrível Hulk. Seu verdadeiro nome, desde então, nunca mais foi pronunciado e, aos poucos, caiu no esquecimento. Era simplesmente o Hulk, até mesmo para G., aquele homem taciturno a exalar cheiros nauseabundos.

De tempos em tempos, a cena se repetia. Do nada, lá estava ele a debater-se no chão. Ficávamos à sua volta apenas olhando. Era sempre igual: o corpo em erupção, os músculos enrijecidos, o fio de baba e, ao final, a cara abobalhada de espanto. Ninguém mais dava muita atenção. Hulk se transformou em rotina, mas não deixava de nos impressionar com sua força desproporcional, seus acessos de ira, suas investidas contra nós em brincadeiras de corre-corre. Ele era uma espécie de amigo que temíamos, que preferíamos manter a certa distância, mas que nos divertia com suas peripécias de super-herói.

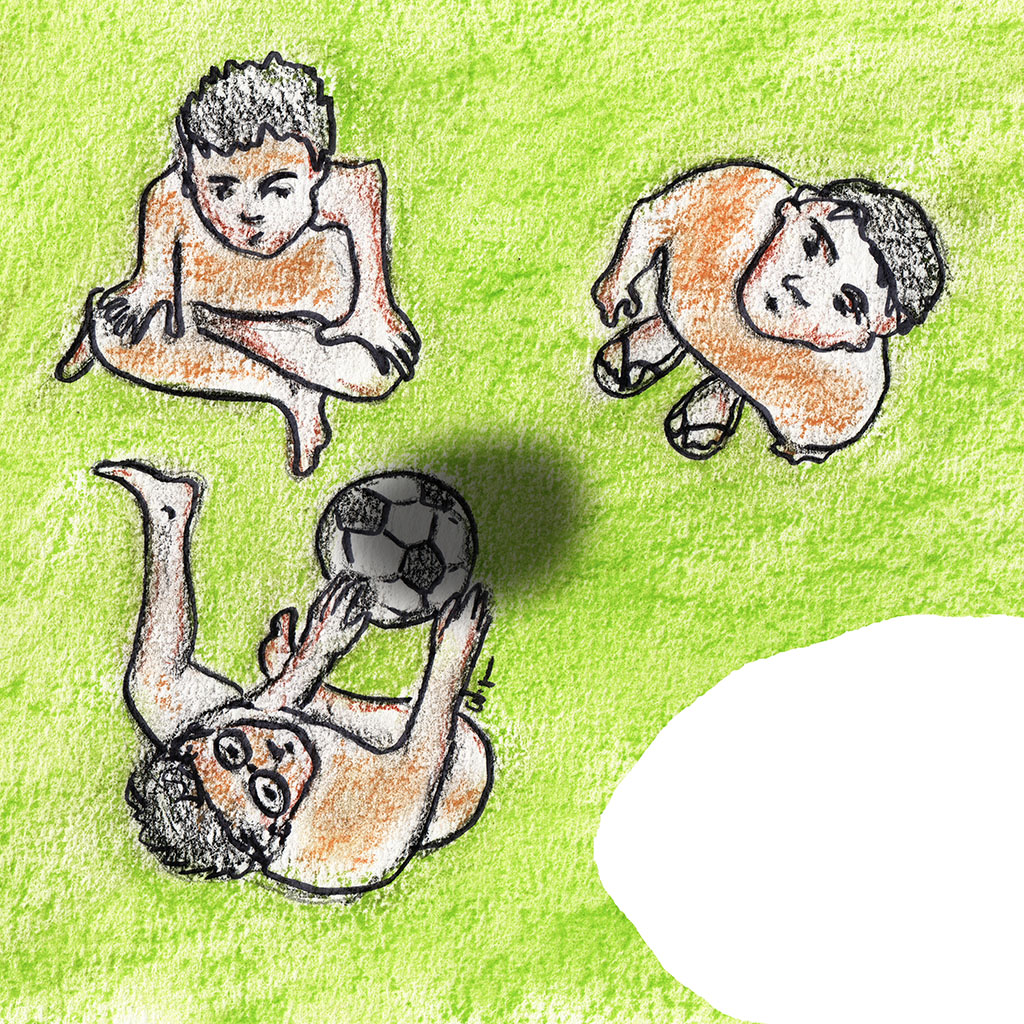

Então, veio a briga. O entrevero começou quando o bagrinho pançudo — cuja pança protuberante de vermes e os braços finos nos causavam certa repugnância — chutou a bola, talvez sem querer, no rosto de Hulk. Em geral, isso não seria motivo para grandes pelejas, pois éramos crianças acostumadas a levar porradas nas brigas na escola ou de nossos pais, cuja pedagogia doméstica se resumia a tapas, socos e safanões. A delicadeza jamais rondou a nossa infância. Mas a bolada na cara parece ter acionado algum mecanismo vingativo naquele menino-rapaz. Não sei dizer se ele era verde, pois meu daltonismo sempre ignorou quase todas as cores. Fazer-se de idiota era a melhor estratégia contra o escárnio dos demais. Só consigo lembrar da pedra voando — e isso é um verdadeiro fantasma que me acompanha há mais de quarenta anos: aquela maldita pedra flanando em busca de uma cabeça para estilhaçar. Quem a atirou? Contra quem? Fora o Hulk que a atirara? Ou um de nós? Houve a correria, isso está claro. Uma manada de crianças e um super-herói num bulício triste porque marcaria o fim de uma história. De repente, a pedra voando, voando, voando. Não teve sangue, nem uma cabeça rachada. Os gritos não eram de desespero, mas uma algaravia quase ensaiada. Não tínhamos vergonha do ridículo. Mas a maldita pedra ficou congelada para sempre no vazio daquela tarde, mesmo depois que a confusão se transformou em sonoras risadas. Num pacto silencioso, sabíamos que algo havia se quebrado, que nossa convivência com Hulk não seria mais a mesma.

Ainda o vimos estrebuchar mais algumas vezes na poeira que nos cercava. Seguia nos causando algum espanto e pena. Ao final, eu sentia um pesar imenso ao ver o Hulk ali no chão, tremendo, babando, talvez a implorar um socorro que nunca chegava. Uma criança transformada em monstro. Aos poucos, aparecia com menos frequência até desaparecer por completo, engolido por um emprego numa fábrica de móveis. Nós também tomamos cada um o rumo possível. O ocaso da infância é uma linha demarcada pelo fracasso. Já não tínhamos mais nenhum super-herói por perto, somente uma pedra a viajar solitária em direção a um paradeiro incerto.