Quando cheguei à delegacia — a noite a arrastar uma pesada escuridão —, o pai estava encolhido num canto. O corpo sujo a preencher uma silhueta familiar. A cadeira de assento puído e seboso amparava um homem envergonhado, talvez cansado de uma história cujo final nos leva sempre de encontro a um passado a nos espreitar feito um cão perdigueiro. É uma surpresa desagradável, mas previsível. Do outro lado do telefone, como se viesse de um mundo em ruínas, a voz assustada do meu sobrinho: “o vô bateu o carro”. A frase quase a lembrar as primeiras lições na escola — as palavras a brilhar na lousa tal um aceno para um futuro melhor. Mas a simplicidade das letras escancarava o passado, jogava-nos a todos para os grotões de onde nunca saímos.

(Eu acabara de colocar minha filha na cadeirinha do carro. O ruído da escola ainda borbulhava no fim de tarde. A sexta-feira prometia alegrias: no domingo, o dia dos pais seria um animado pretexto amoroso.)

Até entendo a trajetória em direção ao abismo. Aos meus olhos — que sempre estiveram entranhados nas batalhas domésticas —, coisas ruins iriam acontecer, não havia muitas saídas. Nunca fomos artífices em construir passagens para o paraíso. Fomos adestrados desde muito cedo a encarar o demônio deitado no portão de casa. Sempre a nossa espera. Mas nunca imaginei, ou evitei levar tão longe a ficção de uma vida assustadoramente real, que buscaria, feito um pastor sem ovelhas, o pai numa delegacia de polícia numa sexta-feira às vésperas do dia dos pais. Nem mesmo certa indiferença a estas datas é capaz de recolher a limalha das nossas tragédias.

(M. ainda é pequena. À beira dos cinco anos, transforma a vida numa alegria permanente. Inventa palavras, sons, gestos. Dança com a leveza de quem ainda desconhece a vergonha do corpo. A timidez inexiste em movimentos acrobáticos e graciosos. Canta aos gritos. Dança aos pulos. Desenha aos esbarrões. Enfim, é uma criança feliz. Acomodada na cadeirinha, antecipa a surpresa com palavras. “Eu fiz uma medalha, papai.” E me entrega um círculo de cartolina, preso a um fio de lã, com um desequilibrado desenho de uma menininha ao centro, escapando pelas bordas do papel, bailando num fundo amarelo, a balançar um cabelo desproporcional, num corpo arredondado, amparado por pernas e braços de palito. O sorriso corta todo o rosto, quase rompendo os limites da cabeça. A proporção do amor, às vezes, é muito assimétrica. Na lateral esquerda do círculo, com letras copiadas com nítida concentração, a frase: “meu pai é um herói”.)

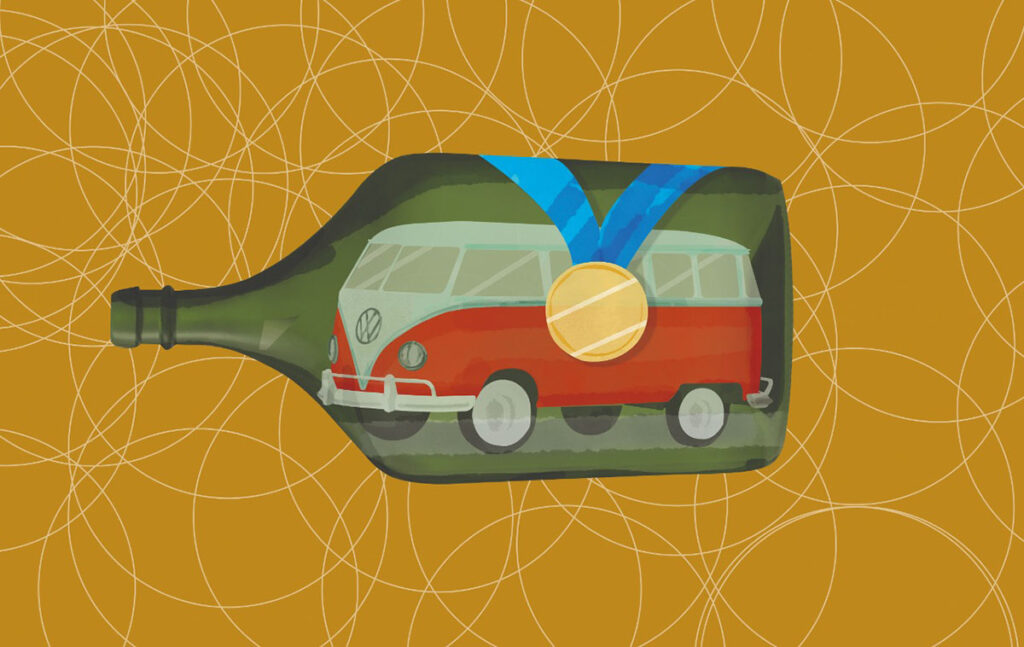

Era uma kombi velha e barulhenta. O motor latia feroz, os pneus pateavam e se moviam com a lerdeza dos condenados. Sentados sobre o amparo do motor, ao fundo, víamos o pai domar aquele animal urbano. Estávamos mais acostumados a cavalos, bois e porcos. Mas agora — na velocidade assustadora de C. —, tínhamos de conviver com outro mundo. A roça era apenas uma lembrança que tentávamos apagar de qualquer maneira. Jamais conseguimos.

O pai nunca me pareceu um homem inteligente. Não tinha nenhuma habilidade específica. Nada parecia lhe interessar com o mínimo de paixão. Nem o futebol, tão previsível, o entusiasmava. Aos poucos, descobrimos que o alcoolismo, a devassidão e certa indiferença à família seriam suas marcas mais aparentes. Talvez escondesse segredos, sonhos e angústias. Mas nunca os descobri. A boca do pai nos entregava apenas alguns monossílabos. Em casa, falava pouco e baixo. O resto era silêncio. Quando bebia (o que com o tempo se tornou uma rotina) transformava o silêncio em urros, socos e pontapés — como se fôssemos culpados pelo desequilíbrio do mundo ao nosso redor. O demônio escondido dentro da garrafa transformava o pai em seu cúmplice. Nem as rezas da mãe davam jeito. Depois de um tempo, deixei de acreditar em orações. Deus tinha outras preocupações. Eu também.

(Deixo M. na casa dos irmãos. Vou à delegacia. “Prenderam o vô. Ele estava bêbado quando bateu o carro.” Meu sobrinho — neto mais velho do meu pai — é também um homem de palavras mínimas.)

Estivemos próximos em algumas noites. Enquanto eu fazia a lição de casa no caderno de capa azul, o pai se esforçava para aprender os sinais de trânsito. Lembro do manual com várias placas. A que mais me chamava a atenção era a que indicava “animais na pista”. Quando inauguraram o então maior shopping de C., a mãe nos carregou pelas ruas. Ao chegar, atravessamos em desembestada corrida a avenida infinita. Os sinais luminosos piscavam por todos os lados. Mas não havia nenhuma placa indicando “animais na pista”. No shopping, não compramos nada. O pai arranhava os dedos pelo papel e soletrava baixinho. Ele frequentara a escola poucos anos na roça. Mas o suficiente para tornar-se o motorista da velha kombi da chácara de flores onde morávamos e trabalhávamos para pagar o aluguel da casa de madeira, cujo banheiro era um buraco na terra ressequida. O manual de trânsito talvez tenha sido o único livro lido pelo pai.

Eu não bebi. A língua enrolada aos dentes — um peixe agonizando fora d’água — destrói a mentira. A voz cansada é triste. Poucas palavras como sempre. Não precisamos de muitas para atestar a nossa derrota. Aguardamos a decisão do delegado sobre a fiança. Na sala ao lado, quatro jovens esperam pela transferência para a cadeia municipal. Integram, segundo os policiais, uma quadrilha de traficantes. A delegacia é pequena e silenciosa.

O pagamento da fiança é rápido. O pai precisa assinar um “atestado de culpa”. Arcado e de odor quase repugnante — há dias, não toma banho —, segura a caneta com dificuldade. Faço um xis no documento para guiar os dedos trêmulos. Noto que nas duas vias, o pai assina apenas o nome, em referência ao carpinteiro bíblico. O pai não tem nada de sagrado. Com mais de setenta anos e perto do fim, ignora o sobrenome — a herança que eu carrego.

No carro, digo-lhe em tom de reprimenda: “você precisa tomar um banho”. Ele apenas meneia a cabeça e toca com a ponta dos dedos a medalha pendurada no retrovisor. Na escuridão, é impossível ler a frase escrita por M.: “meu pai é um herói”.