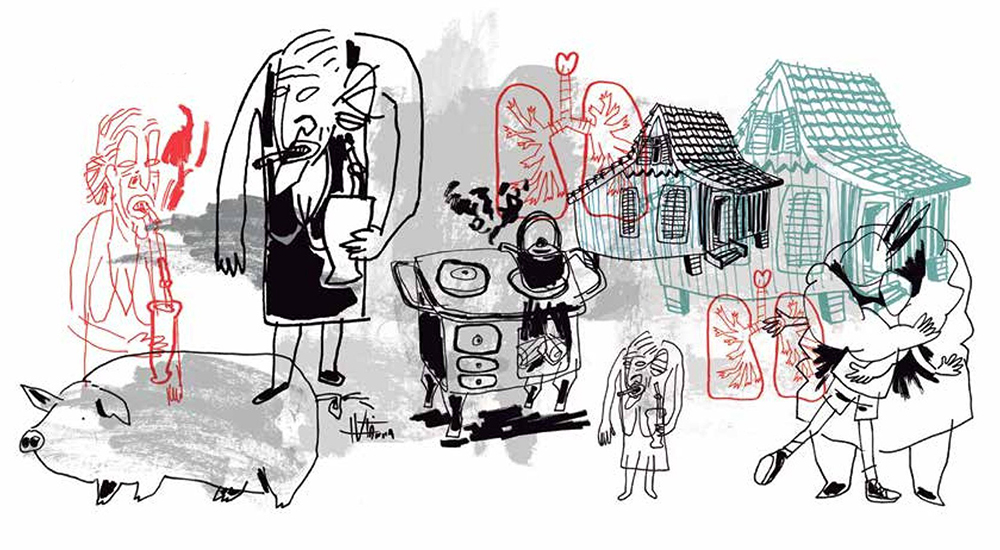

Odiávamos aquela mulher magra. Um cadáver a nos assombrar a infância. Não a visitávamos, mas de tempos em tempos ela abandonava a roça, a tapera no meio do mato, e nos encontrava no espanto da cidade grande. Um ódio fora disseminado em nós. A mãe nos dilacerava os ouvidos com as histórias da mulher de cor de barro, dentes esfiapados, tingidos, e nenhuma ternura no olhar. Pintara uma bruxa em nossos sonhos de criança. Absorvemos tudo com rigoroso medo. Uma herança triste. Mas é preciso escolher uma trincheira para aguardar o fim da guerra.

Adorávamos aquela mulher gorda. Nas férias escolares, a mãe nos levava à rodoviária para a viagem de volta a um mundo recém-abandonado. Trocáramos a roça bucólica pela cidade de carros e prédios. Ainda hoje desconfio de que deveríamos ter nos agarrado à ignorância do cabo da enxada. A casa da avó materna nos esperava. Era um lugar alegre, cheio de tios generosos, uma mesa repleta de comidas exageradas. A lavoura a espraiar-se pelos morros.

Naquele dia, ela viera para morrer. Estava doente. Um câncer lhe consumia o pulmão. Ainda mais cadavérica, ainda mais assustadora. Esqueleto esquecido atrás da porta. Nossas noites nunca mais seriam as mesmas. O filho, nosso pai, a recebeu com a frieza que sempre nos caracterizara. Ela depositou a trouxa de roupas num canto e tomou posse de um pedaço da casa. Dali em diante, teríamos de dormir e acordar com a presença da avó paterna. Eu, na maldade infantil, desejava que morresse logo. Rezava para que Deus a arrastasse para o inferno. E para que o demônio jamais a abandonasse.

A avó materna nos recebia com a voz pastosa de um português enroscado ao italiano de seus ancestrais. Os gestos grandiosos, os braços gordos a nos esmagar contra o vestido a exalar um delicado cheiro de fritura. Fazia polenta como se fosse uma arte. Reunia a família à mesa gigantesca. Passamos parte da infância ancorados àquela mulher gorda e, aos nossos olhos de criança, muito generosa, engraçada e feliz.

Ao acordar, encontrava-a às margens do fogão a lenha. O cigarro fedorento numa mão. A cuia de chimarrão na outra. O filho, às vezes, lhe fazia uma companhia silenciosa. O ronco da bomba fincada na erva amarga nos alertava para a intrusa que se infiltrara por nossos dias. Era uma mulher feia. Esguia feito uma víbora. A boca grande demais. Os peitos murchos, caídos, fincados nos ossos da costela. No rastro de seus passos doentes, um odor azedo impregnava a casa de madeira. A mãe não a suportava. Nós compartilhávamos o sentimento da mãe. Alimentávamos uma raiva ancestral, um ódio instransponível. O catarro aprisionado na garganta jorrava um ruído assombroso. O câncer trabalhava com abnegada devoção. A fábrica estava à beira da falência. Às vezes, o câncer é um aliado.

Um dia, deixamos de visitar a casa da avó. Crescemos. Já não éramos mais crianças. A cidade grande nos seduzira por completo. A roça, o parreiral, as brincadeiras no rio, os cavalos magros, a morte do porco — nada disso nos impelia de volta a uma terra que agora renegávamos. Depois, o avô se matou pendurado na solidão de uma árvore. Apenas ele e a árvore a presenciar a vida indo embora no baque do corpo atirado no abismo da corda. Os tios se espalharam pelo mundo. A avó, velha e sozinha, também tomou o caminho da cidade grande. Ao contrário dos elefantes, rumou para perto dos filhos. Está em seus últimos dias. Logo, iremos a seu enterro.

Quando arrastaram a avó paterna para o hospital, sabíamos que era o fim. Eu fui visitá-la por imposição do pai. Aos poucos, o ódio arrefeceu, perdeu forças. Vimos o inimigo tombar, ser estraçalhado pela doença. Já não falava. Era apenas um punhado de ossos diante do fogão a lenha. Se a jogássemos nas chamas, possivelmente ninguém se importaria. Ficamos ali — três crianças magras, a mãe e o pai — à espera do fim. No hospital, logo morreu. Não fomos ao enterro. Até hoje, não sei onde está sepultada. É um cadáver solitário.

Há alguns dias, o pai empreendeu uma viagem de retorno à terra dos antepassados. Passou por terras abandonadas, visitou gente que já não mais o reconhecia. “Visitei o túmulo da mãe”, disse-me encostado ao portão de casa. Era um sábado de sol. Contou-me da viagem sem qualquer empolgação. Não somos homens cuja vida daria um romance. Enquanto o pai falava, lembrei-me daquela avó que veio morrer em nossa casa. A casa de madeira ainda está lá, quase em ruínas. O meu irmão vive ali com um pedaço da família. Logo, o pai a venderá. Disse-me que me dará uma parte do ínfimo dinheiro. Minha herança será a cruz de madeira do túmulo da avó.

Encontrei a avó materna há mais de um ano. Ao lado do caixão da filha, minha mãe, ela chorava. A filha mais velha morrera de câncer. Talvez a derradeira maldição da avó paterna. O câncer consumiu a garganta da mãe até ser depositada no caixão ordinário, ornado por flores de plástico. Apenas fiz uma carícia na velha mulher a chorar. Na despedida do cemitério, abracei-a. Nunca mais a revi. Talvez quando a morte chegar de novo.

Quase toda história infantil tem uma bruxa.

NOTA

A crônica Duas avós foi publicada originalmente no Vida Breve.