Nossas línguas eram dois lambaris nadando em rio seco. A ânsia das mãos e os corpos de criança denunciavam o atrapalhado início amoroso. A desarmonia das bocas a desenhar os primeiros e insossos beijos. O sol a pino nos aquecia espremidos no muro da escola. Logo, o sinal de entrada desfaria o frágil casal de amantes infantis. Ao redor, em algazarra, lembravam o tempo todo — com sarcasmo e muita maldade — que a menina magra de cabelos assustadiços era um pacote de bolachas. Tudo por conta da similaridade de seu nome com uma marca popular — daquelas cujos pacotes abrigam fragmentos esfarelados, desprovidos de qualquer qualidade. Bolacha de pobre, dizíamos sem a menor vergonha de sermos os pobres da história. Vai tudo pra barriga, enche a pança, ralhava a mãe à menor reclamação sobre os fiapos de farinha, água, leite e ovos a povoar o esquálido café da manhã.

O improviso nos salvava. Catávamos parte da comida na capoeira perto de casa: serralha e chuchu estavam sempre em nosso risível cardápio diário. Eu, para dar um ar ainda mais selvagem às espantosas refeições, derrubava passarinhos desavisados dos galhos. O peito fofo abafava o som das pedradas certeiras. E os jogava na panela. A mãe sovava a massa em busca do pão perfeito — algo nunca alcançado. Bárbaros expulsos da roça para a cidade grande, estávamos sempre em torno de alguma sobrevivência. Talvez numa tentativa de algum glamour em meio à precariedade, a mãe arriscava fabricar bolachas caseiras.

A professora — uma mulher gorda e sorridente — jurou, quase num ato religioso, que gostara das bolachas que eu levara à improvisada festa na escola. Eu tinha pouco mais de oito anos, muitos piolhos e alguns bichos de pé — uma pequena desgraça humana. Até hoje acho que a pena motivou o afeto gastronômico da professora.

A generosidade movia a mãe, uma imitação de confeiteira atrapalhada e de talento inexistente. Sovava a massa com as mãos grandes e calosas — mãos acostumadas a poucas delicadezas, esculpidas na lida da roça. Depois, esticava a massa sobre a mesa de fórmica com um rolo de madeira, sempre polvilhando com farinha. A forma de cada bolacha carregava a marca da assimetria, da inabilidade dos dedos. Cada unidade tinha a feição que a tesoura desenhava. A mãe cortava bolachas com a tesoura. O pai, o nosso cabelo. Ambos, péssimos na tentativa de embelezar uma casa onde a violência e o silêncio reinavam na impaciência dos dias. A produção — que sempre me parecera exagerada — era guardada em latas coloridas (e feias) sobre o armário da sala, uma tentativa de cristaleira sem nenhum cristal.

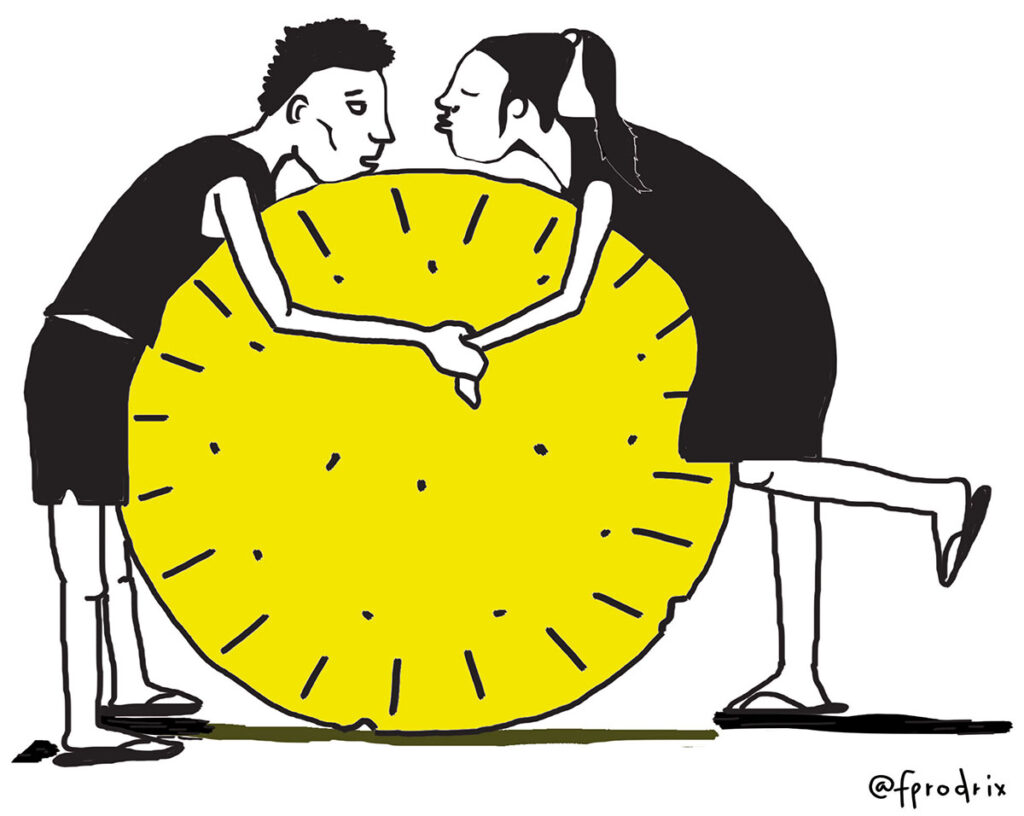

Eu a envolvia com o vigor de braços esqueléticos de louva-a-deus, músculos de pernilongo. A magreza me acompanha desde sempre. Darei pouquíssimo trabalho aos vermes em breve. Hão de roer o puro osso. Nem mesmo o ruído das hordas de estudantes exalando hormônios e desejos oníricos nos separava. Éramos a certeza do naufrágio coletivo: dois polvos brincando de se enforcar nos próprios tentáculos. Nossos beijos tinham gosto de bolacha sem gosto.

Nem sempre havia bolachas. Em geral, nada mais que paciência e alguma esperança, intercaladas por sons abafados que só o câncer consegue produzir. Para a mãe, restavam a espera e o silvo de passarinho aprisionado na traqueostomia. Ela balançava a cabeça feito um boi cansado como a dizer “não veem que a minha boca só mastiga o ar e engole a morte”. Obviamente, não havia maldade entre os voluntários. Pela sala de espera atulhada do hospital para cancerosos, distribuíam bolachas quebradas e chá a doentes e familiares — todos à espera de algum milagre quimioterápico.

Talvez por uma educação desnecessária, vi a mãe aceitar as bolachas apenas uma vez: de uma senhora baixinha e esquelética. Uma voluntária que passara por tratamento havia algum tempo. “Sempre há esperança”, ouvi-a cochichando à mãe, como se falar baixo da ruína trouxesse algum alento.

Naquele dia, a mãe resolveu inovar: bateu claras de ovos e fez uma canhestra cobertura nas bolachas. E polvilhou a gosma branca com confeitos coloridos em forma de estrelas e luas — um pequeno universo sem nenhum habitante. Nada combinava com nada. O resultado lembrava pedras lambuzadas com a baba de sapos preguiçosos. Colocou um generoso punhado num pacote plástico e disse “entregue à professora”. Não tive outra opção: entreguei tudo à professora gorda e sorridente.

Era como beijar um menino: minha amada no início da tarde ainda não tinha seios, não usava batom e a maquiagem era a réstia do sol. Eu tampouco tinha muito mais a oferecer do que a intenção de não ser mais criança. Éramos duas ausências plenas. Mas o que mais me incomodava era o nome tão parecido com a marca no pacote de bolachas quebradas sobre a mesa de fórmica.

Durante algum tempo, tive de carregar as bolachas da mãe até a escola. A professora recebia a encomenda com um sorriso abobalhado. Não sei se a mãe cansou de fazer as bolachas com cobertura de ovo e açúcar. Simplesmente, interrompeu a produção e deixou de enviá-las à escola. A professora não disse nada. E nunca mais comentamos sobre as fictícias deliciosas bolachas da mãe.

Quando a mãe morreu consumida pelo câncer, doei todas as suas roupas para uma instituição de caridade. Foi uma tarefa bastante simples. Abri o guarda-roupa e joguei tudo em grandes sacos plásticos, sem prestar muita atenção em trajes antiquados e sem qualquer serventia para mim. A única peça que me chamou a atenção foi um casaquinho preto (algo próximo a um blazer) que a mãe sempre usava para ir ao hospital — como se precisasse de alguma elegância para encarar a morte. Ao apalpar o pano surrado e puído e vasculhar os bolsos, toquei os restos arenosos de uma bolacha. Já estavam se fundindo ao tecido, meio embolorados. Sentei na cama que abrigara a última noite da mãe, o silêncio ao redor, com aqueles míseros farelos entre os dedos.