Nossas noites eram um inferno. Não que fantasmas velassem o nosso sono infantil, a arrastar fajutos grilhões no piso de cimento. Tínhamos de lutar contra miseráveis inimigos, seres desprezíveis que se imiscuíam pelas cobertas sebentas, percorriam os corpos ainda frágeis à caça de sangue — batalhas ridículas de seres aninhados uns nos outros em busca de uma paz inalcançável. Quando chegamos àquela casa, minha mãe até tentou dar-lhe alguma dignidade: limpou-a, organizou a bisonha mobília — a mesa, quatro cadeiras, o fogão a lenha e algumas panelas e pratos empilhados a um canto. Não tínhamos sofá nem cama. Iríamos dormir todos no chão bruto — bruta era aquela vida —, amontoados. Aquele lugar, aquela casa, seria a última parada antes da mudança à cidade grande. Tínhamos acabado de abandonar uma roça maltrapilha, de comida pouca e futuro nenhum. Então, iríamos — nos planos mirabolantes do pai — parar um ou dois anos naquela cidadezinha no meio do caminho entre a roça e C. — a cidade que hoje é um emaranhado de prédios em cada esquina e cresce fálica em direção ao céu, onde Deus parece ignorar a todos com merecida desfaçatez divina.

Era ali que estávamos; não havia mais volta. Logo na primeira noite, a mãe nos acordou assustada: uma multidão de pulgas sapateava nas cobertas. Após uma improvisada limpeza, voltamos a dormir. Mas estávamos condenados a sangrentas batalhas até o dia em que abandonamos aquela casa. Toda noite, a mãe vasculhava os trapos onde dormíamos, em busca de pequenos e saltitantes pontos negros, cujas mandíbulas de ferro rasgavam nossa carne num banquete selvagem e injusto. Nada tínhamos feito para enfrentar a fúria de inimigos cuja origem nos era um grande mistério. Não tínhamos cachorro nem gato, nem animal nenhum. Mas elas surgiam — as malditas pulgas — toda noite, infestavam nossas roupas e se fartavam do nosso sangue de retirantes. Pela manhã, tínhamos até um ritual — um tanto divertido, um tanto bizarro —: contávamos quem tinha mais picadas de pulga pelo corpo. A pele se transformava num excêntrico mapa da penúria. Com o tempo, nos acostumamos àquilo: à coceira noturna, às tentativas de eliminar as pulgas, às marcas avermelhadas. Não havia alternativa. Nossa vida não era uma prova de múltipla escolha. Havia, quase sempre, apenas uma alternativa — e, geralmente, era a incorreta.

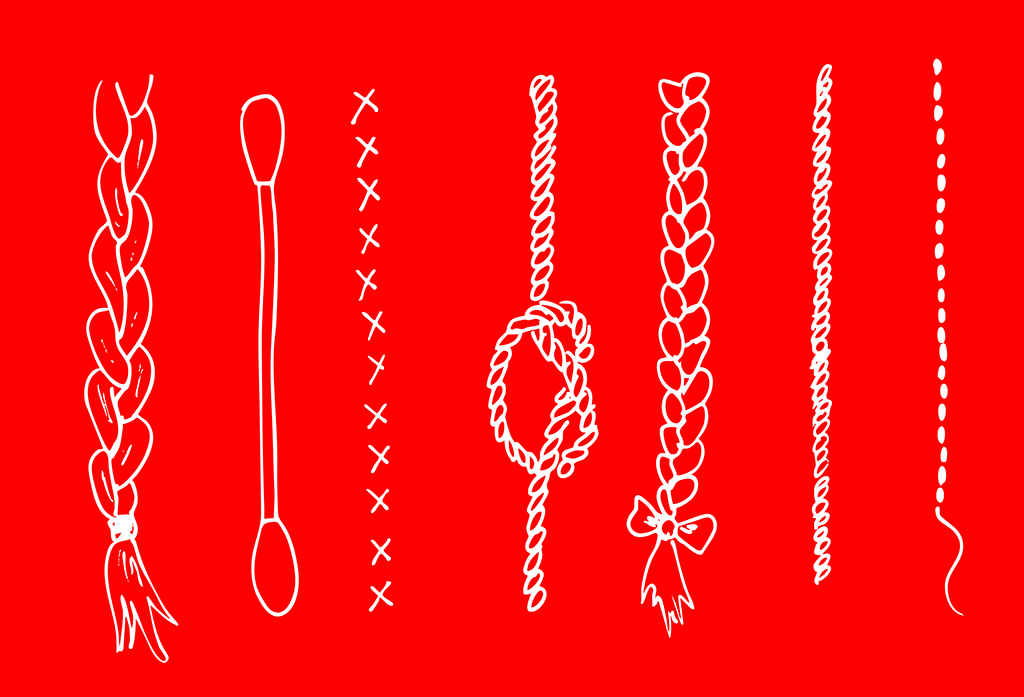

Um dia, deixamos as pulgas para trás. No plano do pai, tínhamos de chegar à cidade grande. Jogamos a rala mobília no lombo de um caminhão e tomamos a estrada rumo a C. — onde cheguei com apenas sete anos. Por sorte, na nova casa — uma meia-água sem banheiro, mas com luz elétrica e um fio de água que escorria até a pia e o chuveiro —, não havia pulgas. No início, até estranhamos o sossego das primeiras noites. Logo descobriríamos que os inimigos seriam outros, tão pequenos e sorrateiros quanto as pulgas. Seria o tempo em que nos transformaríamos numa espécie de cotonete, mesmo sem desconfiar de sua existência. Os piolhos nos esperavam para novas e ferozes batalhas campais. Mas a mãe, ao que parece, estava mais bem preparada. Era uma especialista na arte de eliminá-los. Agora, porém, descubro que também poderia ter nos matado — o que não faz a menor diferença, já que todos sobrevivemos aos métodos assassinos da mãe.

Era até uma coceira gostosa. Quando graúdos, sentia umas patinhas deslizando pelo couro cabeludo. Eram muitos: uma horda de piolhos habitava nossas cabeças. As unhas revolviam os cabelos em busca de um sossego para a coceira. O jeito era encarar a falange de seis patas com armas e métodos próprios. Poucas vezes vi o pai e a mãe tão unidos. O pai, um ventríloquo de barbeiro, nos colocava numa cadeira de palha nos fundos de casa. Com a tesoura entre os dedos, raspava nossas cabeças. Era uma arte: nunca entendi como conseguia deixar o cabelo tão curto com uma tesoura que mais lembrava a pata de um caranguejo. A verdade é que o couro cabeludo reluzia nas mãos do pai. Além da magreza severa, eu tinha (e tenho) orelhas de abano, desproporcionais ao corpo esquelético. Então, o pai me transformava quase num penitente: magro, cabeça raspada, orelhudo e, nos pés, chinelos de dedo. Em seguida, a mãe completava o serviço: polvilhava Neocid (uma latinha amarela de inseticida) num pano branco e envolvia nossas cabeças. Lêndeas também precisavam ser aniquiladas. Estávamos prontos para o espetáculo de horror de sermos confundidos com cotonetes que caminham. Naquela época, eu e meu irmão éramos ainda mais ridículos.

Quando, por algum motivo, o pai evitava manusear a tesoura, a mãe apelava para um pente fino. Acolhia minha cabeça em seu colo e a rastelava como se arasse uma terra infértil. Os piolhos despencavam volumosos sobre um pedaço de pano. Debatiam-se, nervosos, longe do conforto dos cabelos, da cabeça a borbulhar sangue e saciedade. Alguns, com as patinhas para cima, ostentavam a pança bojuda. A mãe, cujas mãos eram grandes — feitas as do pai, meu avô (um dia, ele usou aquelas mãos imensas e fortes para dar o nó na corda em volta do pescoço e deixou o corpo balançar na solidão do vazio: fim) —, esmagava os piolhos com a calma e a destreza de um torturador. Ouvia-se, às vezes, um barulho seco: o inseto a morrer, destroçado por um dedo vingativo. Até parecia que a mãe sentia algum prazer no estranho ritual. Só não sei se por estar ajudando os filhos ou por manusear a morte na ponta dos dedos.

M. — minha filha, que acaba de completar nove anos — sacode a magreza com elegância e ritmo. É uma dançarina. Na sala de casa, ensaia para a apresentação com duas amiguinhas da escola. Escolheram a música de uma animação coreana. De presente, pediu-me a camiseta de uma das personagens. A camiseta é branca, com um desenho no peito: simples e funcional. M., de grandes e sonhadoras ambições artísticas, criou a coreografia. Naquele dia, ela poderia ir fantasiada para a escola. Escolheu a personagem coreana, cujo nome me escapa feito um rato assustado. O detalhe principal — além da camiseta, do short e das botas — era o penteado. Como sou um desastre para serviços manuais, assisti várias vezes a um vídeo que ensinava como criar o penteado igual ao da personagem. Parecia algo bastante simples: duas tranças laterais que, em seguida, eram enroladas e transformadas, com a ajuda de grampos, em coques.

Fiz as tranças e descobri que não tinha nenhum grampo em casa. Antes de ir à escola, fomos a uma farmácia. A simpática atendente deve ter sentido o pânico sob meu sorriso abobalhado quando perguntei sobre os grampos e desandei a falar da necessidade de fazer um penteado igual ao de uma coreana — que, na verdade, era só um desenho, uma animação. Enfim, transformar aquelas tranças mais ou menos bonitas em elegantes coques. Foi mais fácil do que imaginava: com mãos ágeis, a atendente enrolou os cabelos de M. e fixou com alguns prendedores. De repente, uma coreana ganhava vida numa cidade ao sul do fim do mundo. Agradeci diversas vezes. O sol do meio-dia sapecava a calçada. M. estava feliz. Eu, aliviado.

Na saída da farmácia, havia uma placa com letras gigantes: uma marca fazia questão de informar que o verdadeiro cotonete só tem um. Lá em casa, havia sempre dois. Eu e meu irmão nunca fomos iguais.