Nunca tive animal de estimação. Aqueles dois guapecas sarnentos, que surgiram ninguém sabe de onde, não contam. Ficaram rondando o terreiro em busca de comida logo que chegamos a C. Até pareciam adivinhar que, assim como eles, também éramos matutos forasteiros na cidade grande. Depois de um tempo sem nenhuma fartura, desapareceram, decepcionados com a miséria afetiva que lhes entregamos sem piedade. Os bichos que ousaram cruzar minha infância — esse espaço assombrado e imaginário — sempre estiveram de passagem. O porco morria logo após ganhar algum contorno em volta dos ossos; os passarinhos, matava-os sem nenhum pudor e os jogava na panela para reforçar o exíguo almoço; os sapos, transformava-os em bolas de futebol — voavam escarrapachados, pançudos, pelos ares; os ratos, no paiol, esmagava-os a ripadas certeiras. Nunca tive apego por animais na infância bruta e miserável. E isso não me causa remorsos ou arrependimentos — sou um sujeito imune ao amor entre humanos e animais.

Talvez o que se aproximou de afeto tenha surgido de uma tragédia. A galinha apareceu atrás de casa — uma tapera de chão batido, desprovida de banheiro, água encanada e energia elétrica. Não era nossa, garantira a mãe. Tínhamos dois ou três garnisés a ciscar nas bordas daquela roça que, mesmo sem sabermos, se transformaria em permanente assombro. Dali, em breve, seguiríamos caminho, carregando no lombo a esquálida mobília, rumo ao mundo urbano — esta terra selvagem, barulhenta e repleta de armadilhas que ainda habito. Já éramos três irmãos mirrados — crianças nascidas uma atrás da outra, em partos domésticos, arrancadas do útero da mãe pelas mãos de uma parteira. Brincávamos entre o açude, o chiqueiro a abrigar um solitário porco, o gramado e a roça de pés de milho e feijão, com algumas melancias escondidas nos vincos da terra. Não nos parecia um mundo estranho — era o único mundo que conhecíamos.

Ninguém soube explicar a aparição. Numa manhã, ela surgiu no quintal de chão batido, ciscando entre pedregulhos e tocos de madeira. Galinha magra, penas desgrenhadas, mas branquíssimas, olhos miúdos e atentos. Não houve anúncio. Apenas a presença súbita, como se tivesse brotado da terra seca ou escapado de um quintal vizinho. Nós, as crianças, a recebemos como se já fosse da família e ficamos à espera de alguém que reclamasse sua posse. Fizemos festa ao seu redor: mesmo magricela, era branquinha feito algodão; nunca imaginávamos a neve — não sabíamos que neve existia. Hoje, talvez lhe desse o nome de Baleia. Mas, naquela época, quando nossa imaginação se limitava a sobreviver, veio apenas o óbvio: Branquinha. Era preciso alimentá-la com milho para que engordasse. A panela, infelizmente, seria seu destino.

No fundo da casa, o chiqueiro abrigava um mísero porco, que não tinha nome. Era apenas porco. Até porque um porco substituía outro tão logo se transformasse em carne, banha e torresmo. Os grunhidos arrastados atravessavam o terreiro, misturando-se às nossas vozes de crianças. Era comum Branquinha encarar o porco, como se soubesse que ambos estavam condenados. Quando o pai matava o porco, os gritos do bicho — a agonizar com a faca cravada no coração — ecoavam pela redondeza, sobrevoavam as casas e nos atingiam escondidos atrás do galinheiro. Depois de morto, o porco se transformava no ritual pantagruélico da raspagem, retirada dos cascos e das vísceras, das partes mais carnudas, da banha, do toucinho. Éramos felizes na morte do porco.

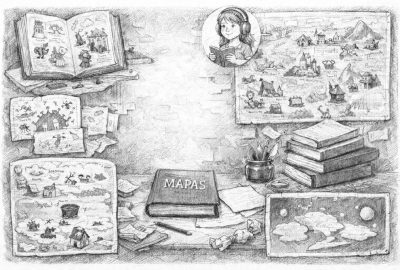

Era uma geografia exígua. Ao lado da casa, o açude: água parada, meio esverdeada, que refletia o céu sujo de poeira. Ali, o pai criava carpas. Havia também um ritual. Hoje, ao visitar esse tempo arcaico, escondido em pequenas frestas da nossa história familiar, parece haver uma tentativa de domar uma espécie de animalidade. Naqueles dias, o pai não era um sujeito violento — talvez porque fosse jovem, não bebesse tanto e houvesse algum sentimento amoroso entre ele, a mãe e nós, os três filhos pequenos. Depois, quando chegamos a C., veio uma longa história de violências, alcoolismo e derrotas cotidianas. Era divertido ajudar o pai a escoar o açude e retirar os peixes. Literalmente, pegávamos os peixes com as mãos. O pai abria uma pequena fenda em uma das laterais mais inclinadas do açude, e a água começava a golfar, carregada de peixes — em geral, carpas, carás e lambaris. A liturgia se renovava de tempos em tempos. Tínhamos porco, peixes, galinhas — um banquete que se perdeu com a gana do pai de desbravar a cidade grande.

No terreiro, éramos três crianças magras e livres. Corríamos descalços. Chutávamos tocos e pedras. Brincávamos de roda no pó. Branquinha corria junto, bicava nossos calcanhares, interrompia as brincadeiras como se fosse parte inseparável da nossa infância. Às vezes, parava diante do chiqueiro e encarava o porco com ar curioso.

A mãe, sempre calada, observava de longe. Enquanto sovava massa de pão numa tigela de alumínio, acompanhava com o canto dos olhos nossos movimentos. Não sorria, não ralhava, apenas vigiava. O silêncio dela era espesso, quase palpável, como se quisesse moldar palavras com as mãos. No seu mutismo cabia a precariedade da vida: a roupa a secar no varal, a fumaça do fogão a lenha, o cheiro forte do porco faminto no chiqueiro.

O pai, quando passava, resmungava: “Galinha é para comer, não para brincar”. A frase caía sobre nós como ameaça. Fizemos um pacto secreto: Branquinha nunca iria para a panela. Não seria oferecida no almoço do sagrado domingo, quando a mãe nos guiava à missa. Deus era nosso pastor, mas muito nos faltava. A mãe nada disse sobre os privilégios de Branquinha, e seu silêncio parecia concordar conosco.

E, por um tempo, ela viveu entre nós. Corria atrás dos grãos de milho que tirávamos do saco guardado no paiol. Acompanhava nossos passos pela estrada de terra até a porteira. Dormia sobre uma tábua qualquer — uma soberana de um reino sem monarquia.

Brincávamos no terreiro quando a poeira da estrada nos avisou de que havia muito não chovia e um carro quebrava a monotonia que nos cercava. “É dos grandes”, gritava meu irmão mais velho, experiente em observar os monstros que às vezes cortavam aquelas estradas de terra. Não deu tempo de quase nada. Apenas vimos a nuvem de poeira, um ruído de esmagamento. O caminhão ia longe, deixando para trás um amontoado branquinho entre pó, sangue e penas. Uma bola vermelha, viva, latejante, que se misturava à terra.

Branquinha estava caída no meio da estrada. As asas abertas, a cabeça torcida, as penas coladas ao sangue fresco. O corpo ainda estremecia em espasmos curtos. Ficamos imóveis, olhando. Nenhum de nós ousou se aproximar. O silêncio absoluto. A mãe, na porta, enxugava as mãos no avental, mas não disse nada. O pai estava na lida da roça. O pó continuava suspenso no ar, misturado ao cheiro de terra quente e sangue.

Meu irmão mais velho chorava baixo. A irmã, sem compreender direito, ajoelhou-se na beira da estrada e estendeu a mão como se quisesse acordar Branquinha. Eu, incapaz de me mover, preguei o olhar naquele vermelho que parecia crescer diante de nós. Eu nem desconfiava de que meus olhos daltônicos enxergavam um vermelho ridículo e triste.

Ficamos ali, os três, em silêncio. Em algum lugar do mundo devia estar nevando.