Nasci numa casa amaldiçoada. A língua viperina da avó paterna nos marcou a ferro em brasa: nasceram diabinhos naquela casa. Era o ódio contra a mãe tecendo uma herança que carregamos vida afora, com patinhas bífidas e simpáticas guampas a decorar a testa. Ser um pequeno demônio, aparentemente, nunca atrapalhou minha convivência com as pessoas de bem, as crentes, as bem intencionadas, as de família, as patriotas. Enfim, aquelas que não são diabólicas. Da boca de escarro, uma boca de dentes pútridos, ecoou a frase vai, neto, ser diabinho na vida. Eu, como bom neto, obedeci. Isso jamais me causou grandes preocupações. Afinal, na infância, entre quatro paredes capengas sempre convivi com deus e o diabo em constante batalha. Pelo campo minado, saltávamos feito sapos prontos para expelir veneno. Uma batalha sem heróis. O maior problema é que na casa amaldiçoada não havia banheiro.

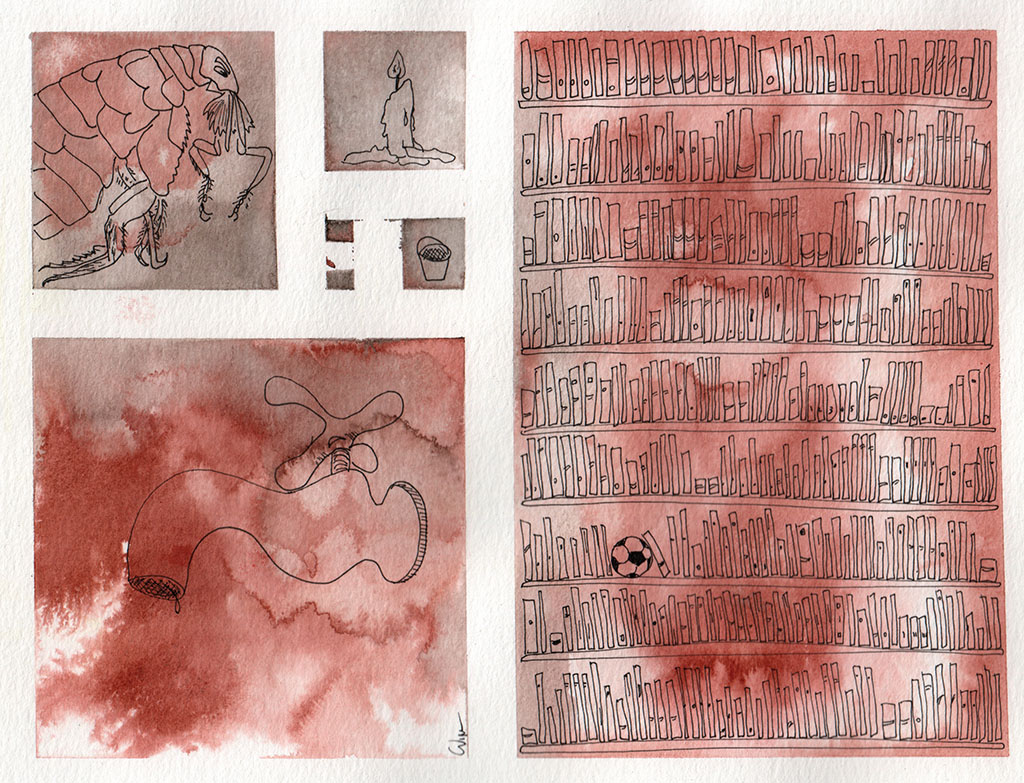

Éramos todos uns desgraçados em uma trincheira miserável: a primeira casa de que me lembro. Um barraco mal-ajambrado numa roça de ralos pés de feijão e milho, um porco faminto, duas galinhas no terreiro e a vastidão do mundo ao redor. Nasci ali, um diabinho de cabelos louros e longos até o ombro, desprovido de qualquer charme. Imagino uma vasta cabeleira, uma maçaroca, infestada de piolhos. Se tive um berne na perna — arrancado com uma substância leitosa extraída de uma árvore —, piolhos não eram nada, um detalhe desprezível. Não há fotos — o que me parece coerente: seria o ridículo de uma vida ridícula eternizado no papel à espera de traças famintas —, mas o imaginário familiar construiu a narrativa de que o pai só cortou o meu cabelo após os quatro anos. Nunca soube o motivo e, tampouco, me interessa descobrir. Talvez quisesse contrariar a mãe, minha avó, ao me deixar com as feições de um querubim jeca e matuto. Que bizarro: um anjo flanando pelo gramado entre as labaredas e o açude.

Ali nascemos os três filhos. Na casa — espécie de tapera prestes a desabar — não havia banheiro, água encanada e eletricidade. Tudo recendia a uma ancestralidade selvagem, forjada na ignorância da mãe, abraçada a uma Bíblia esfarrapada, e na violência do pai, afogado em qualquer garrafa de cachaça. Em meio a eles — figuras patéticas numa sobrevivência improvável — os três filhos: crianças magras e assustadas o tempo todo. Não lembro se tínhamos uma casinha no terreiro. Casinha: um buraco no chão, equipado com uma espécie de vaso sanitário de madeira, onde despejávamos todas as imundícies do corpo. Inclusive as labaredas. Acho que recorríamos à nossa selvageria e usávamos o matagal que envolvia aquele fim de mundo. É um tanto nojento pensar nisso neste momento no conforto da bestial classe média.

Por volta dos cinco anos, engoli uma moeda. Era das grandes. Só não lembro o valor em cruzeiros. Isso é muito irônico: se não tínhamos dinheiro para nada, resolvi engolir o pouco que nos restava. Matar a fome não tinha muita lógica. Mas a moeda precisava sair. Lembro da mãe como minha fiel guardiã para recuperá-la. No matagal, numa manhã, eis a moeda a brotar do meu corpo desmilinguido. Para que serviu aquela moeda? Nunca o Gênesis fez tanto sentido: com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado; porque você é pó, e ao pó voltará. No nosso caso, algo além da possibilidade do pó nos assombrava.

Um dia, abandonamos aquela vida. O pai tinha o sonho da cidade grande. Ou não tinha sonho nenhum e resolveu arrastar a família (ou o simulacro possível de família) para outras encostas. Afinal, era um homem ignorante, alcoólatra e violento — não havia muita esperança. O tempo só confirmou: hoje, não passa de um velho, maltrapilho, bêbado e sem rumo por uma cidade que sempre o fez parecer mais idiota do que realmente é.

Não recordo da viagem. Olho no mapa e vejo que percorremos pouco mais de quarenta quilômetros. Engraçado como o fim do mundo era perto. Na chegada à pequena cidade, que mais lembrava uma roça urbana, dormimos todos amontoados no chão. As pulgas — talvez centenas delas — banquetearam-se em nossas carnes impúberes, macias, deliciosas. Era quase impossível dormir, transformados em perdigueiros pulguentos. Em seguida, fomos levados para a casa de madeira, cujo portão em ruínas transbordava abandono. No fundo da casa havia um poço para tirar a água deixada sempre num balde. Não havia banheiro, água encanada e eletricidade. Ter saído da roça não trouxe nenhum benefício, a não ser fazer papel de banquete de pulgas. Nesta casa, tive a certeza de que nossa vida não seria nada fácil: o pai escancarava um alcoolismo violento e insano. Ali, diante do portão desprezível, tiramos a única foto da infância: três crianças magricelas e indiferentes. Uma delas, minha irmã, não viu muita graça na vida e morreu jovem. Eu e meu irmão somos apenas dois estranhos que, por sorte ou azar, nascemos do mesmo útero.

Pouco tempo ficamos naquela casa. Mas o suficiente para me entregar uma curva cicatriz na perna direita e a lembrança da mãe lavando roupa no rio, feito uma mucama da casa destroçada. Logo, rumamos para a cidade grande. Uma cidade de verdade, com prédios de verdade, carros de verdade, gente de verdade. E onde o pai poderia fazer jus à maldição da mãe, nossa avó: o diabo só pode gerar diabinhos. Uma grande alegria nos esperava — havia água encanada (não precisaríamos mais tomar banho de balde com furinhos, um bisonho chuveiro improvisado) e eletricidade (as velas ficariam nas gavetas à espera de uma emergência). A evolução brilhava na lâmpada que iluminava nossas vergonhas. A eletricidade desenharia sombras fantasmagóricas nas paredes. A água jorraria da torneira feito uma catarata enfurecida. Mas não havia banheiro. Quando vi o pai cavoucando um buraco à beira dos cedros e montando a casinha, tive a impressão de que o inferno é um lugar cuja saída nem Cérbero é capaz de encontrar.

(Nunca faltou ódio em nossas casas. A avó paterna nos odiava. Minha mãe odiava minha avó. Meu pai odiava minha mãe. Eu odiava meu pai. Meu pai, talvez, odiasse todos nós. Uma bonita ciranda infinita de ódios.)

Era nossa terceira casa de madeira. Poucos anos depois, um avanço: enfim, uma casa com banheiro. Já estava entrando na adolescência. Agora, sim, a vida melhoraria, apesar de o pai imaginar que quanto mais bebesse, mais forte seria, mais gana teria de espancar nossa mãe. Para nossa sorte, estava um tanto equivocado. Quanto mais bebia, menos demônio era. Eu e meu irmão estávamos preparados para roubar o seu lugar. Já éramos jovens alcoólatras. E tínhamos um vaso sanitário para vomitar à vontade após os infinitos porres. Só não socaríamos nossa mãe. Nem mesmo o pior dos capetas — era preciso respeitar a maldição da avó — deve sovar o corpo materno. Um dia, o pai foi embora. Depois de alguns anos, voltou. Mas aí já não fazia a menor diferença.

Após casar, mudei-me para um apartamento. Uma casa de verdade, uma família, sem demônios a nascer, com água, eletricidade e banheiro. Alguns anos depois, decidi retornar à solidão necessária. Abandonei tudo, sem pensar em quase nada. Hoje, moro numa casa com milhares de livros e incríveis dois banheiros. Aguardo a morte para, quando chegar ao inferno, vingar-me da minha avó. Afinal, nós, os diabinhos, nunca esquecemos aqueles que odiamos.