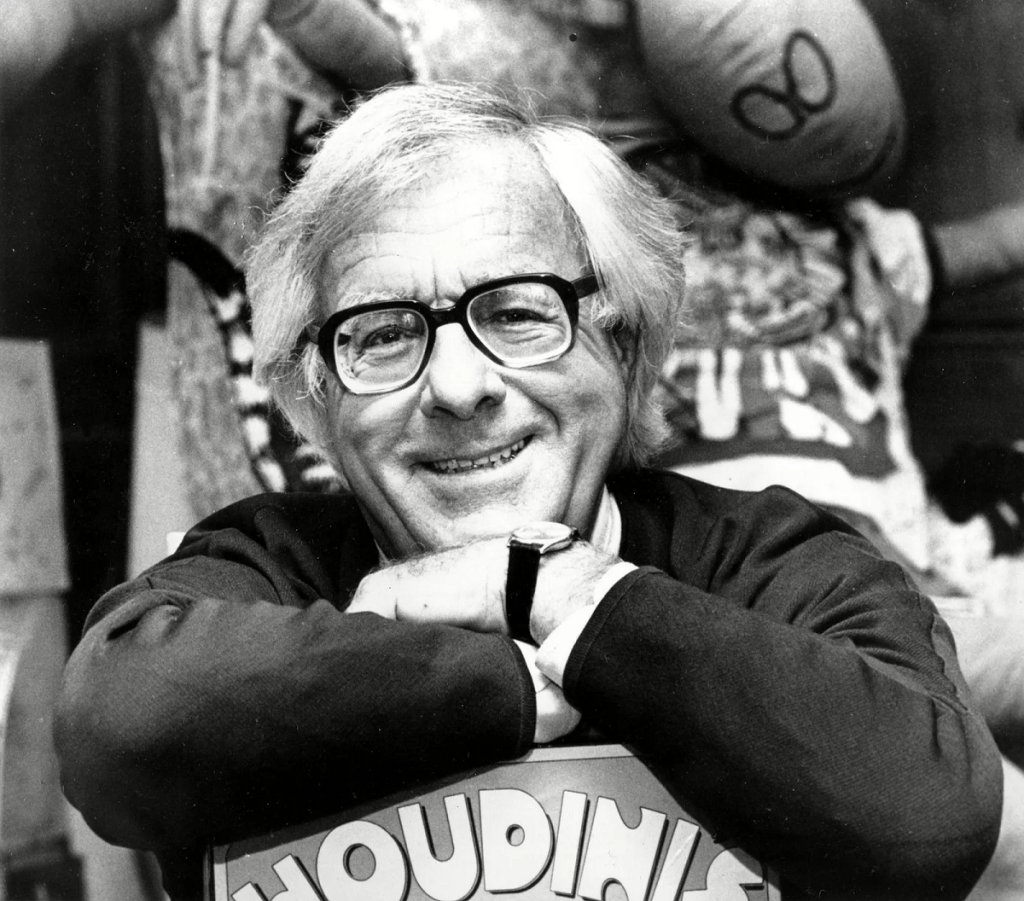

Um fantasma me assombra há décadas e eu demorei pra descobrir. Como isso é possível: não perceber uma força invisível cercando nossos movimentos, mexendo com as emoções, bulindo nas idéias? Um fantasma da pior espécie: sub-reptício. Sem gritos nem sustos. Capaz de desestabilizar o cotidiano, quase sem ser percebido. Assustando e acordando no homem maduro a juventude adormecida. Os mais velhos falam muito nisto: é preciso acordar a juventude adormecida, a criança interior. Mas quando a criança interior finalmente se manifesta não há quem não fique envergonhado. Descobri o fantasma há pouquíssimo tempo, quase sem querer. Seu nome é Ray Bradbury e ele insiste em me constranger em público.

Percebi sua existência no intervalo indolente entre dois compromissos. Eu estava num shopping, fazendo hora depois do almoço. O corpo pesado queria um divã ou uma chaise longue. Uma poltrona já servia. Mas todos os assentos espalhados nos corredores estavam ocupados. Entrei numa livraria, pois o tempo sempre passa mais rápido quando estou numa livraria. Zanzei entre as gôndolas e as estantes sem tocar em nada, apenas registrando mentalmente os lançamentos. Na seção de crítica literária e biografia flagrei uma poltrona desocupada. Acelerei o passo, precisava chegar lá antes de outro indolente melhor posicionado ou mais rápido do que eu (um preguiçoso rápido, que tipo de mutante será esse?). No meio do caminho uma imagem retangular interceptou meu olhar, freando minha investida. Uma capa de livro, não de super-herói.

Vários alunos haviam falado com entusiasmo do livro que agora se interpunha entre mim e o conforto físico: O zen e a arte da escrita. Finalmente nos encontramos. Mas foi um namoro rápido. Folheei, passei os olhos pelo sumário e por três ou quatro parágrafos, coloquei de volta na estante. A poltrona ainda estava milagrosamente vazia. Soltei o corpo sobre o assento macio, encostei gostoso, afrouxei as articulações, larguei meus braços nos braços estofados. O fantasma sentou comigo. Tentei não pensar em nada, simplesmente relaxar por 15 minutos, mas o fantasma não deixou. Dessa vez ele foi tão indiscreto e inconveniente que finalmente aconteceu o que não havia acontecido nas inúmeras vezes passadas. Dessa vez eu notei sua existência.

Ray Bradbury é o escritor mais suave e descomplicado que já li, sua doçura é à prova de balas. Em seus contos, romances e poemas, e também em suas peças teatrais, não há nada, trama ou personagem, exageradamente matizado ou ambíguo. Fato veraz: num mundo complexo e malicioso, em que a inocência é sempre condenada à humilhação e à morte, a literatura de Ray Bradbury jamais encontrará guarida. Ao menos não nas mentes mais nobres e pretensiosas. A complexidade e a malícia do nosso tempo pedem autores e livros igualmente complexos e maliciosos. É preciso ser autêntico, genuíno, verdadeiro, dizem os especialistas. E a autenticidade, ainda segundo os especialistas, está na representação fiel e detalhada do drama humano, nada suave, nada descomplicado.

Ray Bradbury não é um investigador das profundezas da linguagem e da sociedade. Ele não pertence à ilustre família dos mestres da suspeita, que denunciam nosso condicionamento histórico. Ele vive sozinho, isolado, mesmo na específica família da ficção científica. Um abismo o separa, por exemplo, dos primos mais chegados: Ursula K. Le Guin, Robert Heinlein, Philip K. Dick e Robert Silverberg, cuja obra, mais próxima da autenticidade pedida pelos especialistas, versa especialmente sobre a crueldade e o cinismo. Seu isolamento se deve, tenho certeza, ao binômio mencionado acima: suavidade e descomplicação. Até mesmo quando passeia por outros lugares — trocando a ficção científica pela fantasia, pela aventura, pelo fantástico, pelo suspense, pelo horror, pela ficção psicológica — suas características continuam inalteradas.

Muita gente considera Ray Bradbury “o poeta da ficção científica”, elogio-crítica que aproxima e afasta com igual intensidade e freqüência. Aproxima os leitores que, num conto ou romance, valorizam mais a subjetividade literária do que o rigor científico, e afasta os que valorizam mais o rigor científico do que a subjetividade literária. Mas mesmo os que pensam que estão elogiando o escritor chamando-o de poeta, estão na verdade prestando um desserviço à sua obra. Se estivessem minimamente familiarizados com esse gênero tão antigo, a poesia, não falariam isso. Nem sequer os poemas escritos por ele têm muito a ver com o que os especialistas chamam de poesia. Existe uma complexidade e uma malícia teóricas muito específicas na lírica dos últimos 100 anos que os poemas de Ray Bradbury não alcançam, muito menos suas ficções. Não alcançam porque não querem alcançar. Não precisam. Seu projeto é outro.

Umberto Eco não foi o único especialista a desqualificar a obra de Ray Bradbury, mas certamente foi o mais categórico. O celebrado crítico italiano, no final do artigo A estrutura do mau gosto, incluído na não menos celebrada coletânea Apocalípticos e integrados (1964), xingou de kitsch — esse, o pior palavrão no universo da arte — o estilo suave e descomplicado do escritor norte-americano. O que responder, como rechaçar tão infame acusação? Não respondendo nada, não rechaçando nada. Afinal, é verdade, boa parte das páginas de Ray Bradbury é francamente kitsch, vale dizer, nostálgica, sentimental e superficial.

Porém, tudo indica que essa categoria estética — o kitsch — já não é tão odiada hoje quanto na turbulenta década de 1960. Com o arrefecimento das últimas vanguardas, quem diria, os especialistas pararam de recorrer a ela com tanta freqüência, porque o mundo todo se tornou um imenso playground kitsch. O que no modernismo era o pior dos insultos, no pós-modernismo é o supremo elogio: ser kitsch hoje é ser autêntico, genuíno, verdadeiro. Olhe em volta, observe a literatura, as artes plásticas, o teatro, a música e o cinema contemporâneos. Não há mais escritores e artistas que não exercitem, em maior ou menor grau, a nostalgia, o sentimentalismo e a superficialidade. Tempos mais tarde, ao dividir-se em dois — crítico e ficcionista —, o próprio Umberto Eco entregou-se às delícias do mau gosto, escrevendo saborosos best-sellers kitsch.

(Em outra oportunidade planejo defender a seguinte analogia: Umberto Eco está para a crítica cultural assim como Ray Bradbury está para a literatura. O que isso quer dizer? Que os artigos e ensaios de Eco sobre a indústria cultural, os meios de comunicação, a filosofia da linguagem e outros temas afins, são suaves e descomplicados, agradáveis e deleitosos, se comparados com as reflexões muito mais densas e complexas de gente como Roland Barthes e Gilles Deleuze. Certamente esse é o principal motivo de eu ainda gostar de reler seus antigos livros de teoria, principalmente Apocalípticos e integrados e Viagem na irrealidade cotidiana, de 1983. Eco e Bradbury estão lado a lado, distantes de Deleuze e Joyce, que estão lado a lado em outro ponto do contínuo espaço-temporal.)

Conheci Ray Bradbury em minha adolescência interiorana, muito distante da civilização. Eu devia ter uns 13, 14 anos. Ele e seus primos logo ocuparam todo o pouco espaço disponível para os livros em minha casa e em minha cabeça. Espaço que foi aumentando com o passar dos anos, subtraindo da televisão boa parte de seu vasto território. Ray Bradbury e seus comparsas — principalmente Asimov e Heinlein —chegaram e simplesmente eclipsaram todo o universo de livros chamado literatura juvenil. Eu só fui saber que existia isso — a literatura juvenil, os livros escritos especificamente para os jovens — séculos mais tarde. Devo ser o único cidadão de minha idade que nunca leu um só título da festejada coleção Vaga-Lume.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO