Um bebê nasce quando sai da barriga de sua mãe, certo?

Sim, certo. Mas, com um pouco de imaginação e boa vontade, dá para dizer que ele começou a nascer no coito entre seu pai e sua mãe. Ou, até mesmo, no dia em que eles se conheceram.

Com os livros dá-se o mesmo. Eles não nascem exatamente quando saem da gráfica. Pode-se voltar um pouco no tempo e dizer que nasceram quando o autor pôs o último ponto final no texto. Ou pode-se voltar ainda mais.

Por exemplo, acho que um livro que vou lançar no ano que vem nasceu em 1979, depois de uma tarde de futebol com Paulo e Reginaldo, meus inseparáveis amigos ludopédicos. Tínhamos 15 anos e todos os sábados à tarde jogávamos futebol na praia, em Santos. Reginaldo era um vistoso centroavante, Paulo era um imponente zagueiro e eu… era eu.

Geralmente jogávamos uma coisa chamada “mofo”, onde um ficava de goleiro e os outros dois tinham que dar toques no ar antes de chutar para o gol. Se o goleiro tomasse três gols, mofava e continuava na posição. Se houvesse três chutes para fora, o autor do terceiro ia para o gol.

Naquela tarde, combinamos de ir, à noite, ver o filme que estreava no Cine Indaiá (não me lembro se era o primeiro Alien ou o primeiro Mad Max). Porém, quando chegamos lá, já não havia mais ingresso. Então fomos ver o filme que estava na sala ao lado: o Indaiá-Arte. Era em preto & branco, o que provocou muxoxos, mas fomos lá.

O nome da fita (como dizia Rubens Ewald Filho) era Manhattan (aliás, em 1979 tivemos uns filminhos bons: Apocalypse Now; Kramer x Kramer; O tambor; Muito além do jardim; A vida de Brian; O show deve continuar; Tess; Bye, Bye, Brasil; Norma Rae e Mamãe faz cem anos). O ator principal era um tal de Woody Allen, de quem nós três nunca tínhamos ouvido falar.

Gostei um bocado do filme. Tinha um humor diferente. E adorei a música. O que era aquilo?! Que coisa triste e alegre era aquela, com repetições e variações? É isso que chamam de “jazz”? Foi paixão à primeira vista. Ou, no caso, à primeira ouvida.

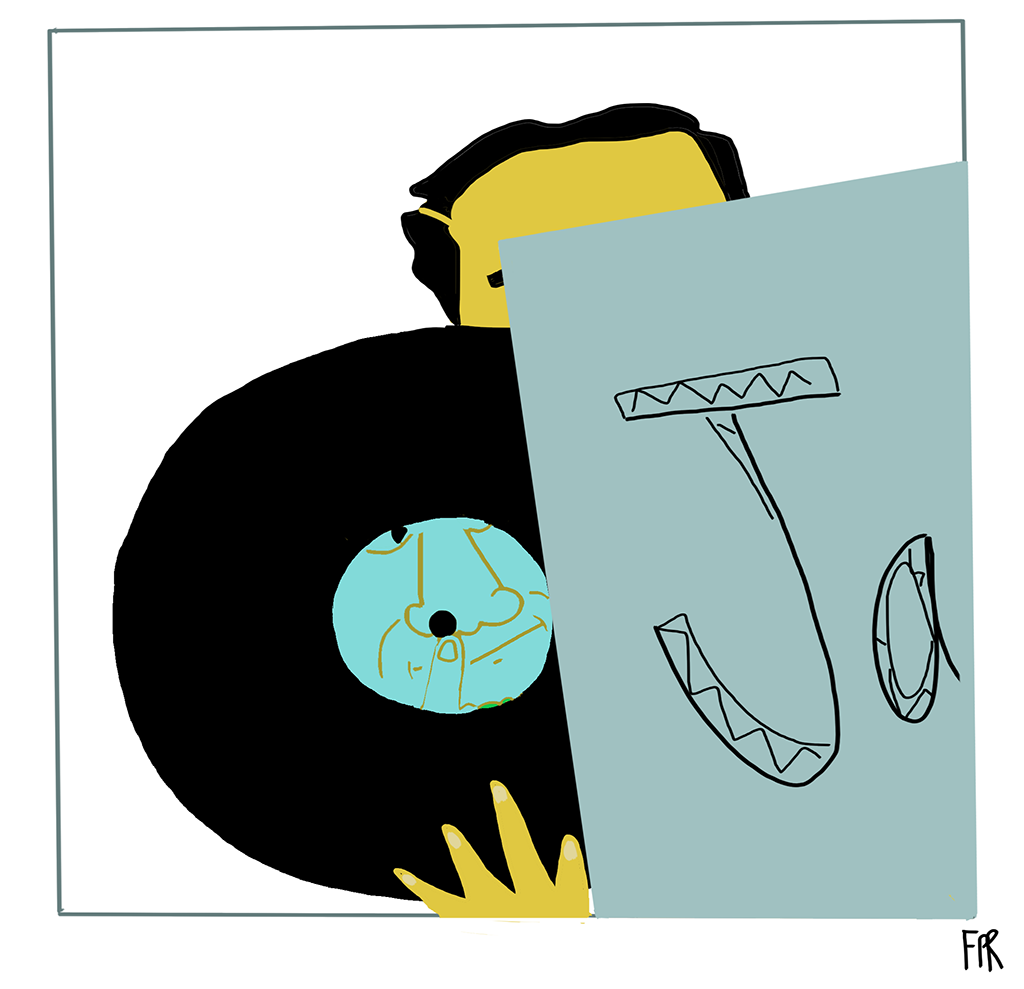

No dia seguinte, fui até uma loja de discos (aos mais jovens, explico que era uma espécie de Spotify presencial) e fiquei escutando vários LPs. Comprei um chamado Jazz in the thirties. Escutei aquela bolacha até fazer buraco (eis aí uma expressão idiomática que ficou difícil de entender) e passei a ser fã do gênero.

Para você não abandonar esse texto, vamos pular uns 40 anos. Estamos na pandemia e leio uma entrevista do Luis Fernando Verissimo na qual, lá pelas tantas, ele diz que assina um treco gratuito na internet que todos os dias lhe manda uma gravação de jazz. Fui atrás, achei e também assinei.

Para minha surpresa, a música não vinha sozinha. Havia também pequenas biografias dos artistas. E elas eram ótimas. Havia obsessões, manias, problemas, amores, ódios, coincidências, glória e decadência. Enfim, coisas de vida de gente.

Por exercício, comecei a pegar algum detalhe daquelas biografias para transformar num conto. Fiz isso em segredo, sem mostrar para ninguém ou postar na internet.

Um dia, no Face, vi uns desenhos de um cara, um tal de LS Raghy. Eram umas peças de xadrez modernas, com certo humor e, ao mesmo tempo, pareciam simples e complicadas. Para melhorar, ele tinha um blog cheio de instrumentos musicais inventados e com nomes divertidos, como “jurassicolão para ninar dinossauros”.

Escarafunchei a obra dele, mandei um elogio, ele retribuiu e, messenger vai, messenger vem, sugeri que ele fizesse as ilustrações daqueles contos sobre músicos. Raghy topou.

Enviei-lhe quarenta e tantas pequenas histórias e ele fez uma ilustração para cada uma. As coisas se encaixaram feito dedo no nariz. Inscrevemos o projeto no ProAC e ganhamos. Sem dúvida, por conta das ilustrações, que melhoram muito os textos.

No ano que vem publicaremos o livro, que por enquanto se chama Entre a dó e o sol maior, mas pode mudar para Música. Livro que nasceu, de certa forma, graças a um cinema que estava cheio.