Tenho enchentes em meu DNA. E, por isso, tragédias como as do Rio Grande do Sul me deixam mais sensibilizado do que a média nacional.

Dito isto, agora vem a história.

Todo meu ramo materno é oriundo de uma cidade, no Sul do Maranhão, por nome Nova Iorque. A localidade começou como uma vila, em 1886. Mesmo ano em que se vendeu a primeira Coca-Cola nos Estados Unidos.

Meu avô, Luiz Bandeira de Mello, nasceu na Little Apple em 1893. Em março de 1926, quando contava com 33 anos, a região foi surpreendida por uma fortíssima e inesperada chuva que a inundou, destruindo residências, comércios e prédios públicos, deixando a totalidade dos habitantes desamparados, sem ter a quem recorrer. Diante do acontecimento, a população se transferiu para uma área mais alta e construiu uma nova cidade, sem receber qualquer ajuda externa.

Durante a reconstrução, Nova Iorque manteve a mesma estrutura: 13 ruas e duas praças, sofrendo apenas ligeiras modificações. Essa foi a mais espantosa enchente do rio Parnaíba até então, registrando-se fatos que a tornaram terrivelmente inesquecível.

O avô materno foi nomeado, pelo estado do Maranhão, como um dos coordenadores das ações na desdita. Nunca descobri as razões para a escolha, mas imagino que aconteceu por ele ser farmacêutico de formação e homem probo, respeitado pela municipalidade.

Sob a batuta de seu Lula Bandeira, e outras lideranças locais, foi erigida a nova Nova Iorque e, com o tempo, tudo voltou à normalidade.

A vida, no entanto, é mudança. Assim, em 1963, o presidente João Goulart desapropriou uma área de 78,700 quilômetros, destinada à construção da usina hidrelétrica de Boa Esperança.

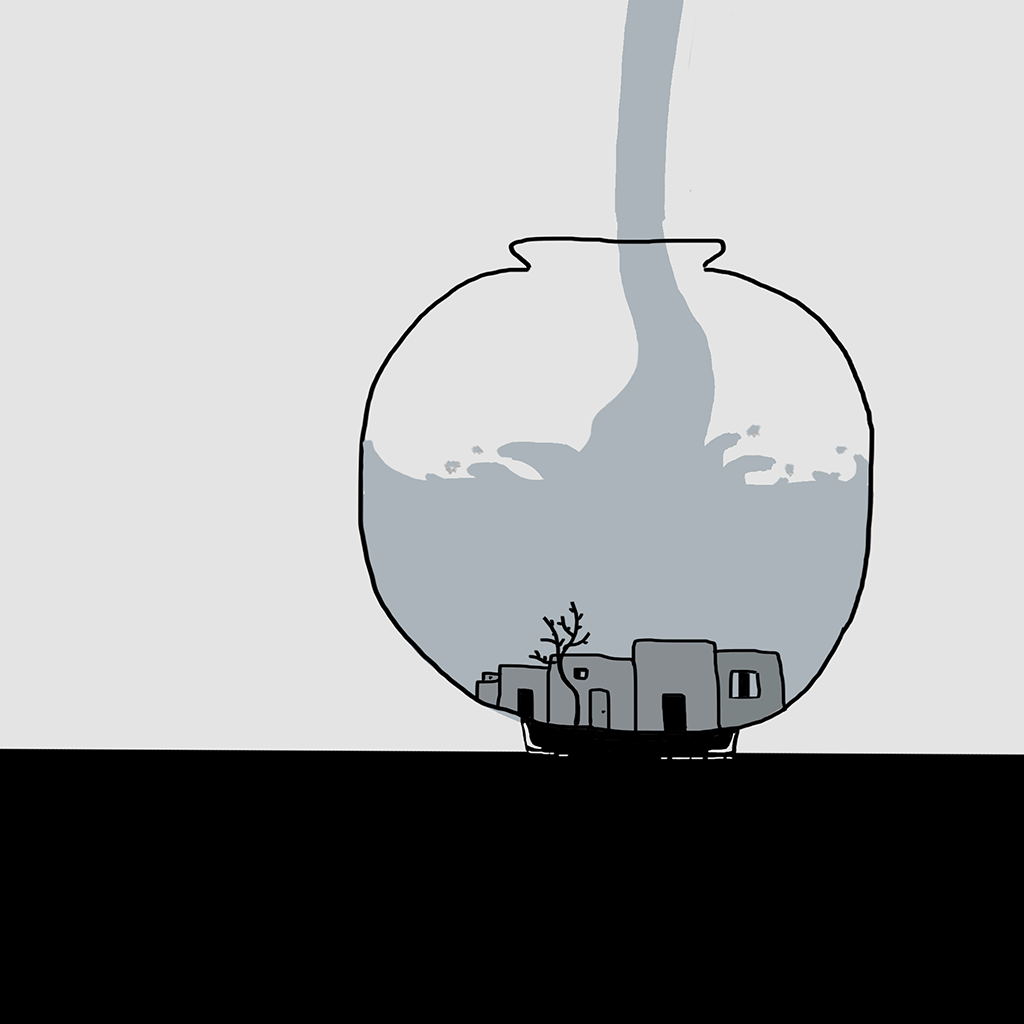

A submersão da segunda cidade deixou seus habitantes atônitos, restando a eles apenas aguardar por mais dias de aflição.

A terceira Nova Iorque foi construída pela estatal Cohebe. A população teve seus bens imóveis urbanos e rurais indenizados, recebendo uma nova casa numa localidade totalmente planejada.

Em 1968, aos poucos, todos foram saindo de seus domicílios, levando consigo o que podiam e abandonando a sua história. Houve muito pranto na despedida e resistência por parte de alguns. Há relatos de antigos residentes que precisaram ser retirados, à força, pelo Exército do marechal Costa e Silva, pois as águas já tomavam suas moradas.

A mudança da Nova Iorque velha para a repaginada acarretou ainda mais problemas. As águas da barragem se tornaram impróprias para consumo e para a pesca, devido à putrefação da vegetação. Além disso, a convivência social já não era a mesma, os vizinhos haviam se mudado para longe.

A energia elétrica também não chegou logo; se passaram quase dez anos para que Nova Iorque pudesse usufrui-la. Durante o período, até às 22 horas, era emitido um sinal: as lâmpadas piscavam por três vezes, indicando que o desligamento do fornecimento estava próximo, permitindo que a população se recolhesse a tempo em casa.

Em abril de 1970, entrou em operação o primeiro gerador de Boa Esperança, trazendo a confiança de que, afinal, a eletricidade chegaria para os que foram sacrificados pelo avanço do progresso.

Segundo o IBGE, a população de Nova Iorque, em 2022, era de 4.320 pessoas. Um nada se comparada ao número de cidadãos flagelados agora pelas enchentes no Rio Grande Sul. Contudo, nada é para sempre. Hecatombes, grandes, médias, ou pequenas, uma hora hão de findar.

O que restou para mim foram as lembranças da avó Alzira, narrando as tribulações dela, e do marido, em meio ao dilúvio maranhense de 1926. Portanto, não percamos as boas esperanças: o fator humano, a água nunca leva. Palavra de quem tem enchentes no DNA.