A cabeça, colocada em primeiro lugar, passa a latejar para sempre.

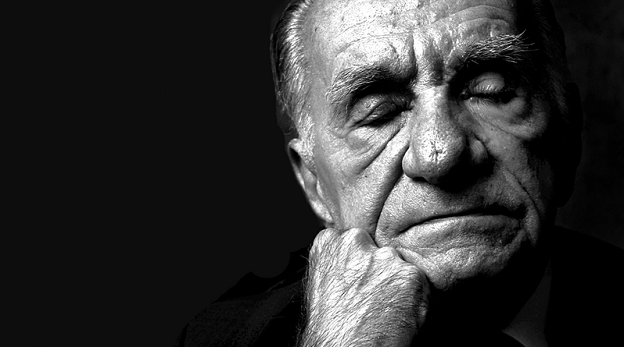

José Castello, João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma, 1996.

A vida humana está exausta de servir de cabeça e de razão ao universo. Na medida em que ela se torna essa cabeça e essa razão, na medida em que se torna necessária ao universo, ela aceita uma servidão.

Georges Bataille, Acéphale, n. 1, 1936.

No ano em que comemoramos o centenário do nascimento de João Cabral de Melo Neto vemos ser celebrado um dos mais notáveis poetas brasileiros, e sem dúvida estas linhas se inscrevem nesta devida homenagem ao escritor pernambucano.

Sim, trata-se de João Cabral; segundo Lêdo Ivo, “o poeta da razão e da lucidez, o leitor incansável de Paul Valéry, e que recusa o primeiro verso oferecido pelos deuses” para louvar, em vez disso, “a disciplina, a pesquisa formal e o trabalho de cinzelamento do poema” (E agora adeus: correspondência para Lêdo Ivo. São Paulo: IMS, 2007). Celebramos o laborioso escritor da economia antilírica, do acentuado intelectualismo das imagens, da calculada engenharia de poemas concisos e concretos que, ao fim, afirmar-se-iam, em sinal de amadurecimento, nos antípodas do primeiro surrealismo expresso em Pedra do sono, de 1942. Reconhecemos, em suma, a poética cuja fatura é afinada com a depuração de Mondrian, a construção de Joaquim Cardozo e o planejamento de Le Corbusier, e que prepara, portanto, o concretismo brasileiro etc.[1]

Não obstante essa leitura ascendente, esse mesmo João Cabral de Melo Neto, nos diz Lêdo Ivo, “passou a vida inteira rodeado pelos monstros criados pela razão”; experimentou as perturbações da insônia e uma dor de cabeça “que nenhum especialista conseguiu jamais debelar”, muito embora tenha sido submetido a numerosas internações e seguidas operações cirúrgicas. Com efeito, sabemos hoje, as notícias sobre sua cefaleia não demoram. Já em 1942, ano de sua mudança para o Rio de Janeiro e da publicação do primeiro livro, João Cabral escrevia uma comovente carta a Carlos Drummond de Andrade, onde expunha com franqueza o assunto. E deste modo inicia uma carta a Manuel Bandeira, escrita em Barcelona, em dezembro de 1949:

Numa fase de pré-operação, operação e pós-operação de cabeça (que continua porque esta primeira não deu resultado e tenho de fazer duas mais), com tudo o que isso implica de medo, medo, medo, impediu-me de lhe agradecer antes o Literatura hispano-americana. Estou certo de que v. me desculpará (Flora Süssekind, Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001).

É como se o poeta tivesse escrito, frequentemente, sob o sol negro de uma estranha saúde, que ele mesmo não hesitava em nomear melancolia; uma espécie de vazio cujo sintoma era uma “pressão no peito”, uma “angústia” sensivelmente abordada por José Castello em O homem sem alma (Rio de Janeiro: Rocco, 1996).

Significativas, também, são outras linhas do seu percurso. O poeta foi grande admirador, amigo e incontornável intérprete de Joan Miró, artista catalão de “espírito artesanal” e “mão fabricadora”, escreveria João Cabral, compositor de imagens arcaicas, desaprendidas do automatismo da gramática pictórica renascentista e das fórmulas modernas do abstracionismo. Assim como o próprio escritor, reconhecido poeta-tipógrafo, aliás, lidava com a escrita corporal e arcaicamente: trabalhava com o peso, a resistência e a singularidade dos tipos móveis, da prensa, das texturas e dos cortes. Desse modo enfrentava as inevitáveis contingências (erros, imprevistos) impressas numa matéria avessa ao esclarecimento.

Em outras palavras: é notável como um movimento a contrapelo da razão se insinua. Em sua biografia, cartas e relatos distintos — quer dizer: sobre esse limiar da linguagem entre a literatura e a vida — delineia-se uma indissociável dimensão patética, inconsciente ou estranha; isto é, uma dimensão não projetada e não controlável por uma economia lógica, ou por uma lógica do cálculo. Nesse sentido, nada mais acefálico do que a cefaleia reiterada. E, sendo inevitável, por certo essa mesma dimensão assomaria em textos do poeta.

“Celebramos o laborioso escritor da economia antilírica, do acentuado intelectualismo das imagens, da calculada engenharia de poemas concisos e concretos.”

Ambivalência poética

Diversos pesquisadores já apontaram a afinidade que João Cabral de Melo Neto manteria com certas proposições críticas da racionalidade, quer dizer, avessas ao logos que orientou o projeto do Ocidente e culminou, na vertigem da sua lucidez, na imposição de um progresso tecnicista, predatório, bélico e anestesiante[2]. De acordo com Antonio Carlos Secchin, há “um Cabral contrário ao próprio Cabral”. Aproprio-me dessas palavras lendo-as como um elogio, sem dúvida: com essa ambivalência, de forma incessante, a obra do poeta é convulsionada e remetida para além dele mesmo.

As marcas dessa afinidade ora são explícitas ora subterrâneas. Entre os trabalhos inaugurais, lemos o breve ensaio Considerações sobre o poeta dormindo (apresentado no Congresso de Poesia do Recife, em 1941) e o já citado Pedra do sono.

O ensaio — ao qual, afirma o poeta, não foi possível dar “um desenvolvimento e uma ordenação lógicos” — elabora uma definição do Real em termos que não se afastariam muito das formulações de Lacan (trata-se do irrepresentável, do impossível, do que não cessa de não se escrever). “Contrariamente ao sonho, ao qual como que assistimos, o sono é uma aventura que não se conta, que não pode ser documentada”, escreve ele. Ou seja, o sonho aponta para o real do sono, enquanto simultaneamente o vela. Daí o aspecto disruptivo do sono, já que, diante dele, a lógica não sabe, as deduções não operam, a história não progride: “O sono é um estado, um poço em que mergulhamos, em que estamos ausentes. Essa ausência nos emudece”. Vale notar: essa ausência da consciência é um sinal de vida:

Como não reconhecer essa presença do sono na atitude do corpo de quem dorme, nessas poses não raro trágicas (irônicas), nas palavras que se quer balbuciar, na fisionomia em que adivinhamos, inegavelmente, os sinais de uma contemplação, e que é sob outro aspecto, um sinal de vida? (Considerações sobre o poeta dormindo).

Já no livro de poemas, escrito após um período de hospitalização, se incluem versos dedicados a André Masson, parceiro de Georges Bataille e responsável pelos desenhos que ilustraram a revista Acéphale, empenhada, em meados nos anos 1930, na “reparação a Nietzsche”, quer dizer, no acerto de contas com a instrumentalização nazifascista do seu pensamento. Na capa da revista vemos um homem sem cabeça e atravessado pelo patetismo: numa das mãos, uma arma de ferro; na outra, chamas de um sagrado coração; no ventre um labirinto e, sobre o sexo, uma caveira, isto é, “numa mesma erupção o nascimento e a morte” (A conjuração sagrada, Acéphale, n. 1. Desterro: Cultura & Barbárie, 2013).

Mas as marcas dionisíacas estão disseminadas em seus textos, para além das primeiras publicações. Não seria possível apresentá-las e discuti-las neste espaço. Apenas diria que elas surgem, explicitamente, numa série de elementos anacrônicos ou arcaicos, tais como os conhecidos motivos minerais e outras figuras elementares, muitas vezes operadoras de uma dissolução do sujeito; surgem também no pathos ligado ao flamenco e às touradas etc. E esses elementos são conjugados, em sua poética, a uma notável produtividade da repetição, entendida aqui como um princípio construtivo.

A repetição é tão notável, arriscaria afirmar, como os sucessivos “— Compreende?” que pontuavam, na fala quase monológica do poeta, uma insistente busca, ao mesmo tempo em que apontavam a impossibilidade de uma compreensão primeira ou última do sentido, das coisas, do sujeito e, sem dúvida, da poesia[3].

Ela se mostra em motivos, imagens, cenas, mesmo em títulos de poemas (como os muitos cemitérios em Museu de tudo); em versos, estrofes, títulos que se organizam por meio de séries, espelhamentos ou inversões; em significantes que, tão logo encerram um verso, imediatamente reincidem no verso seguinte, com distintos efeitos semânticos; no uso procedimental das elipses, dos cortes sintáticos, das rimas toantes etc.

Claro, tudo isso é cálculo, é o projeto, como já dito. Mas a sua reiteração produz esse inevitável efeito: escava um vazio, um buraco que, em silêncio, parece sugerir o contrário. Pois a reafirmação, a repetição sugere que todo projeto se ergue sobre um fundamento sem fundo, sobre a ausência de um sentido definitivo. Neste caso, então, o projeto aponta para o real da existência, enquanto simultaneamente a vela.

“É como se o poeta tivesse escrito, frequentemente, sob o sol negro de uma estranha saúde, que ele mesmo não hesitava em nomear melancolia.”

Forças complementares

Diante disso, vemos por um lado o desejo, a poesia como construção, sim, de um sentido para o que a priori não tem sentido: o sentir, o estar no mundo da linguagem, a vida. Por outro, o não-sentido que esvazia nossos valores e juízos estéticos, o não-saber que arruína nossas verdades e demais construções.

Sobre o afeto que se inscreve no corpo, pungente como uma “faca só lâmina” ou uma cefaleia, a palavra deve uma e outra vez retornar, a fim de elaborá-lo, talvez, num trabalho que, no entanto, dificilmente se esgota. “O poeta é como o toureiro”, dirá João Cabral. “Precisa viver medindo forças com a morte, ou não vive” (em O homem sem alma).

Nessas condições, não estranha que a aspirina não cure, mesmo em grandes doses, mas apenas faça tolerável o convívio com a dor, por uma espécie de anestesia, de amortecimento luminoso. A panaceia vem em doses regulares.

Em 1968, o poeta reafirmaria em entrevista: “Sou um sujeito cheio de obsessões, dores de cabeça, um angustiado. Tenho nevralgia desde os dezessete anos. Há 31 anos que tomo seis aspirinas por dia. Não faz nenhum mal, apenas excita um pouco. Mas para compensar tomo Valium” (Gentíssima. Cotia: Ateliê Editorial, 2007). Ao fármaco, a essa altura, havia já um monumento célebre, publicado em A educação pela pedra, de 1966.

Num monumento à aspirina

Claramente: o mais prático dos sóis,

o sol de um comprimido de aspirina:

de emprego fácil, portátil e barato,

compacto de sol na lápide sucinta.

Principalmente porque, sol artificial,

que nada limita a funcionar de dia,

que a noite não expulsa, cada noite,

sol imune às leis da meteorologia,

a toda hora em que se necessita dele

levanta e vem (sempre num claro dia):

acende, para secar a aniagem da alma,

quará-la, em linhos de um meio-dia.

Convergem: a aparência e os efeitos

da lente do comprimido de aspirina:

o acabamento esmerado desse cristal,

polido a esmeril e repolido a lima,

prefigura o clima onde ele faz viver

e o cartesiano de tudo nesse clima.

De outro lado, porque lente interna,

de uso interno, por detrás da retina,

não serve exclusivamente para o olho

a lente, ou o comprimido de aspirina:

ela reenfoca, para o corpo inteiro,

o borroso de ao redor, e o reafina.

A aspirina, ou seja, a poesia ganha um monumento. Não obstante, os cerca de 70 mil comprimidos ingeridos por João Cabral até 1990 são capazes de reenfocar, repolir e reafinar o sentido da homenagem. A poesia, uma “lápide sucinta”, afinal.

A acefalia está marcada no corpo, assim como nos elementos minerais ou químicos que tentamos esclarecer e sintetizar, mas que escapam à razão e podem cegar como a luz tropical. Imagino como poderia ser um monumento ao poeta. O volume encerraria a celebração da vida como um comprometido projeto criativo, de construção racional, minuciosa e concisa, técnica depurada, exigente em materiais, efeitos agudos etc. Mas, reiterativa, seria de um branco ofuscante, e sua forma seria compacta, igualmente sucinta, silenciosa. Como numa mesma erupção, o esmerado cristal do nascimento e da morte.

NOTAS

[1] Nesse sentido, conferir o texto de Marly de Oliveira na Obra completa de João Cabral (Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994). Na mesma linha argumentativa segue Antonio Carlos Secchin em, por exemplo, João Cabral: do fonema ao livro (Escritos sobre poesia & alguma ficção, Rio de Janeiro: Eduerj, 2003). Além de outros vários intérpretes e, é claro, do próprio poeta, quando a respeito da sua poética.

[2] Veja-se o dossiê do Boletim de Pesquisa NELIC Dentro da perda da memória, publicado em 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/nelic/issue/view/1913/showToc>. Ou, ainda, o dossiê da Revista Crítica Cultural Miró, poesia (e/é) pintura, de 2016. Disponível em: <http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Critica_Cultural/issue/view/219/showToc>.

[3] O relato de Lêdo Ivo assinala: “O João Cabral que está ali, falando aos borbotões, e entressachando o seu monólogo de ‘compreende?’ sucessivos, num reiterado propósito de busca de compreensão, não mudará nunca. É e será o João Cabral de sempre, com seus cabelos rigorosamente penteados, as obsessões e enfermidades, e a incapacidade de compreender os outros e os outros lados”.