Edição: Luís Henrique Pellanda

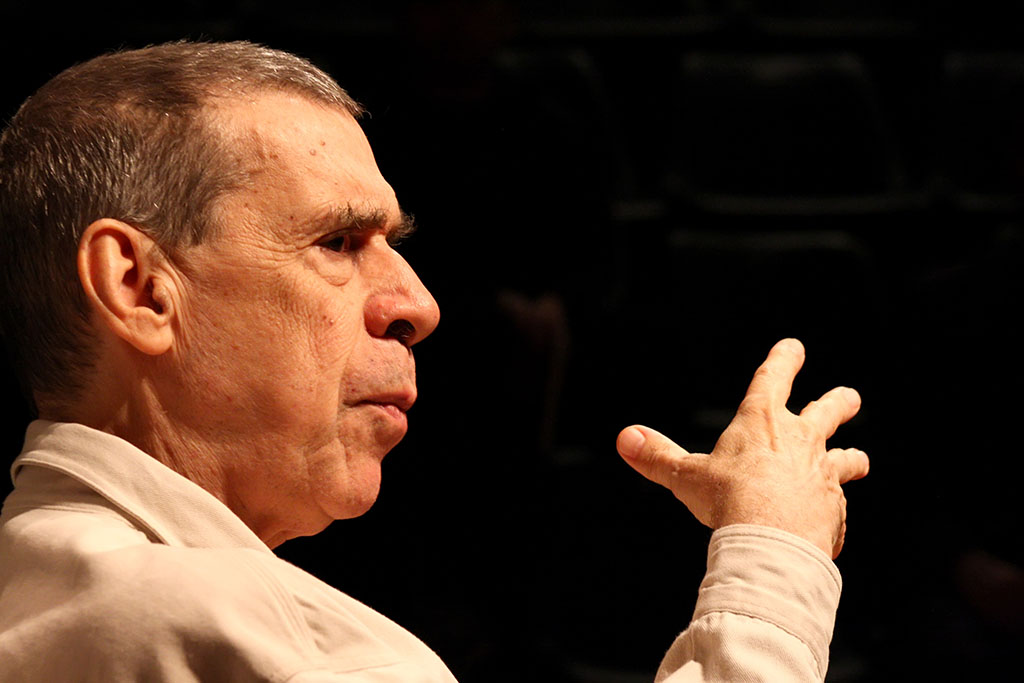

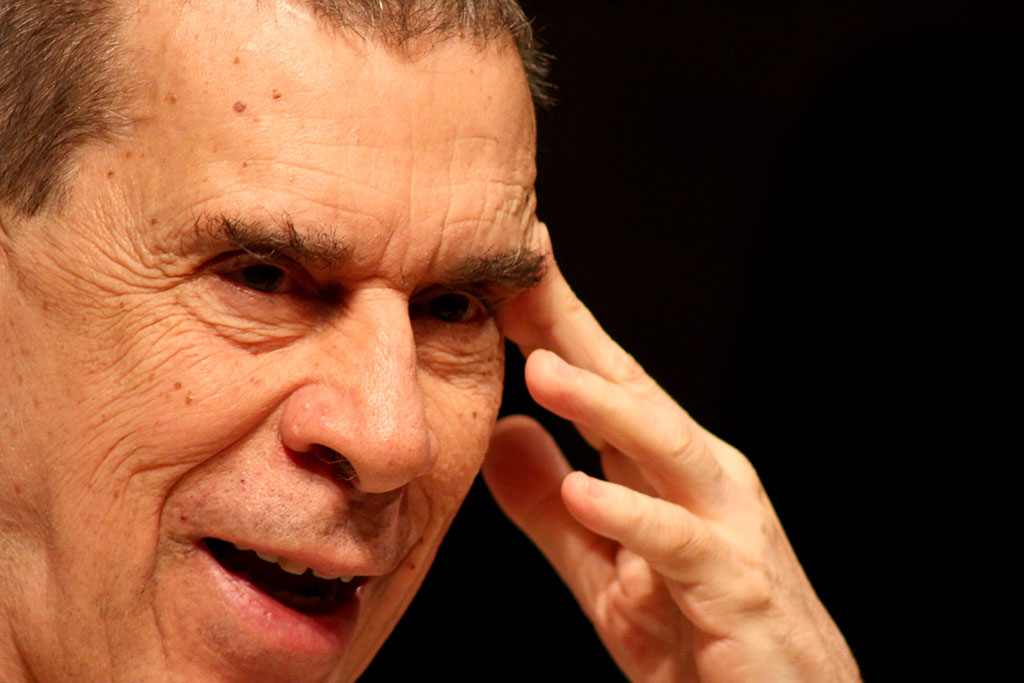

No dia 15 de outubro, o Paiol Literário — projeto promovido pelo Rascunho, em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba e o Sesi Paraná — recebeu o escritor carioca Sérgio Sant’anna. Nascido em 1941, Sant’Anna estreou na literatura em 1969, com o livro de contos O sobrevivente. É autor de outras 14 obras, como O vôo da madrugada, Um romance de geração, A senhorita Simpson, Simulacros, O monstro e Um crime delicado. Venceu quatro edições do Jabuti e, pelo livro O vôo da madrugada, também ganhou o prêmio da APCA. Já teve trabalhos adaptados para o cinema e traduzidos para o alemão e o italiano.

No Teatro Paiol, em Curitiba, durante a conversa que teve com o seu público, mediada pelo jornalista Luís Henrique Pellanda, Sant’Anna falou sobre sua formação como escritor e leitor, discorreu acerca dos conceitos de abstração e significação em literatura, explicou por que acredita que prazer e vanguarda devam andar sempre juntos e ainda refletiu sobre a idéia que faz de Deus.

• O veículo nacional

No Brasil, não é grande a importância da literatura no dia-a-dia das pessoas. O folhetim tem, sim, uma importância tremenda, só que é veiculado pela televisão. Recentemente, vivi uma experiência curiosa ao ler, pela segunda ou terceira vez, A mulher de trinta anos, do Balzac, e perceber que o livro tinha absurdos muito parecidos com os das novelas de tevê. Naquela época, sim, Balzac escrevia para um público, e a literatura tinha uma grande importância para as pessoas. Mas os absurdos daquele livro eram realmente inacreditáveis: a filha da protagonista (Julie D’Aiglemont) acaba fugindo com um assassino que, mais tarde, se torna um pirata, ou um corsário. Em termos de elucubração, Caminho das Índias perde. Então, acho que a televisão é o veículo nacional, para o bem ou para o mal. Mas não gosto dela. Sinceramente, não gosto.

• Viver o imaginário

Já na minha geração não era todo mundo que lia, não. Mas, para algumas pessoas, a literatura era um elemento fundamental da vida. Era viver o imaginário. Acho que esse é o grande barato da literatura. Porque ler não é só adquirir conhecimento ou experiência de vida. É também a possibilidade de ter outra vida, de viver o imaginário. E não é só o escritor que tem isso. O leitor também tem. Ele é um cara que vive dupla ou triplamente.

• A tevê chega primeiro

O Luiz Ruffato defende, com veemência, que a literatura pode mudar o mundo e que, se ele achasse que ela não podia mudar alguma coisa, nem valeria a pena escrever. Não creio nisso. Acho que a literatura pode mudar as pessoas individualmente. Mas sou um homem cheio de dúvidas. Não tenho muitas certezas. Tenho a impressão de que um livro do Paulo Coelho, por exemplo, que é consumido no mundo inteiro por muita gente, mexe com a vida dos seus leitores. Nunca li Paulo Coelho. Dei uma olhadinha, uma vez. Mas acho que ele mexe com essa necessidade das pessoas de terem uma vida espiritual maior. Então, nesse sentido, sim, a literatura muda alguma coisa; mas, politicamente, no momento atual, acho muito difícil que isso venha a acontecer. Um livro que fez um sucesso muito grande e que, com certeza, mexeu politicamente com quem o leu foi A ilha, do Fernando Morais. Um sucesso mundial, que passou sua visão de Cuba para o mundo inteiro. Mas vejamos algum acontecimento político ou histórico importantíssimo, como a Revolução Sandinista, por exemplo. A televisão chega primeiro. Também não houve nenhuma preparação literária para a ascensão de Obama nos Estados Unidos. Ele se tornou um fenômeno mundial a partir da televisão.

• Lá em casa

Já estou com um prazo de validade meio complicado, pois nasci em 1941, numa época em que o rádio era o principal veículo de comunicação. Havia mais tempo para tudo. Pelo menos na minha família, a gente tinha muito tempo para ler. Meus pais eram grandes leitores, e eu tinha muito contato com os livros. Tivemos aquela formação clássica do leitor brasileiro da minha geração: como meus pais adoravam Monteiro Lobato, compraram a sua coleção inteira. Mas também li outros livros, de aventura, como A volta ao mundo por dois garotos (de Arnold Galopin e Henri de La Vaux). Lembro que eu lia muito os livros do Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, um ótimo escritor — pelo menos era o que eu achava. Mas, lá em casa, havia todo tipo de livros. Lia-se uma ótima literatura, inclusive em francês e em inglês. Foi uma excelente formação literária.

• Páginas grampeadas

Meu pai era economista e, durante muito tempo, foi funcionário público. Já minha mãe, depois que seus filhos nasceram, não teve mais emprego nenhum. Mas ela tinha uma grande cultura literária. Lia bastante, ia ao teatro. Agora, católica fervorosa, buscava exercer certa censura sobre nós. Proibia tal livro de Jorge Amado porque ele teria “cenas fortes”. É claro que isso acabava tendo o efeito contrário. Ela chegava ao absurdo de fechar, com grampos, as partes do livro que não podíamos ler. E, obviamente, íamos ler justamente aquelas partes grampeadas. Outra coisa inacreditável era que minha mãe nos proibia a leitura das revistas em quadrinhos de heróis como o Fantasma, o Capitão Marvel e o Mandrake. Os quadrinhos de criança, tipo Pernalonga, podíamos ler.

• Proibido ler na escola

Agora, vou exercer meu momento de vingança. Fomos colocados em um colégio interno marista. E, lá, ninguém lia. Era proibido. Se você fosse pego com um livro dentro do colégio, ele era tomado de você. Aconteceu comigo. Eu, na sala de estudos, lia um livro; o irmão regente passou e o levou embora. Quer dizer, na escola, não havia incentivo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum.

• A leitura faz falta

Hoje é diferente. Alguém disse que literatura não é algo para ser estudado. Concordo. A literatura é um ato de prazer, que não deve ter segundas intenções. Mas o papel da escola hoje em dia é fundamental, porque se os jovens, atualmente, têm tantos atrativos audiovisuais, é preciso que também tomem contato com o livro. Os grandes formadores do ser humano são realmente a família, a cidade e a cultura. Então, um sujeito que não tenha nenhum estímulo para ler em casa, se não o tiver no colégio, não vai ler. E não estou defendendo, aqui, o lado do escritor. Acho que a leitura faz falta, sim, porque ela dá aos leitores um espaço muito maior. Se você está lendo um livro, se vê obrigado a criar junto com ele — algo que, na televisão, não existe. Na tevê, você pega as coisas mais mastigadas, uma torrente de anúncios e de segundos interesses. É muito ruído. (…) Eu mesmo fui professor durante muitos anos, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e meus alunos liam. (…) E, se um professor conseguir despertar o interesse de seus alunos pela leitura, o seu papel está feito.

• Província e dispersão

No Rio, tínhamos uma turma muito dispersiva. Eu era um garoto em Copacabana. Havia a turma da praia, as corridas de cavalo, o futebol. Ninguém lia ali, não. Mas a turma que tive em Belo Horizonte — fui lambretista — também não lia muito. Tinha um ou outro que lia. Já na faculdade de Direito, encontrei uma turma de alto nível cultural, muito bom mesmo. Era uma época extremamente política, em que todo mundo era de esquerda, para o bem ou para o mal. Mas você tinha a província. Nesse sentido, pelo menos na minha vivência pessoal, sinto que um lugar feito Belo Horizonte, Minas Gerais, tem uma dispersão menor que o Rio de Janeiro.

• Menos autores

Em Minas Gerais, aos 17 anos, li muita literatura brasileira: Erico Verissimo, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira; esses cronistas todos, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga; e Vinicius de Moraes, o das crônicas e o dos poemas. Eram autores que tinham tanto prestígio, tanta popularidade, que chegavam até nós. E eu sofria aquela influência toda. Outro fator interessante é que se escrevia menos do que hoje em dia. Há um excesso de autores. Antes, havia menos autores concentrando o público.

• Evolução entre irmãos

Quando comecei a pensar em escrever, fiz o que todo mundo faz: aqueles poemas que não mostramos a ninguém. Por isso, eu gostava tanto de ler Drummond. Por não seguir nenhuma forma rígida, ele me dava a impressão de que qualquer um podia ser poeta. Eu achava muito difícil aprender coisas como a rima, por exemplo, e até hoje não sei a sua musicalidade. Mas só então passei a pegar pesado mesmo. Minha irmã, a Sonia (Sant’Anna, escritora), quatro anos mais velha do que eu, começou a ler, cedo, autores como Kafka, Sartre e Simone de Beauvoir. Fui atrás dela e, de repente, já estava por mim mesmo. Também li a geração beatnik, porque aprendi a ler em inglês — e em francês — relativamente cedo em minha vida (o pai de Sérgio, quando o filho tinha 12 anos, passou uma temporada a trabalho na Inglaterra). Na minha casa, também havia muitos pocket books. Comecei a ler Hemingway, Faulkner e, claro, com o passar do tempo foi havendo uma evolução. Como eu já tinha vagas pretensões literárias, fui chegando às coisas mais difíceis. Não digo que eu conseguisse absorver tudo de Kafka, por exemplo, mas minha casa foi um pólo irradiador disso. Chegamos cedo a essas pessoas. Mesmo o Ivan (Sant’Anna, escritor, também irmão de Sérgio), que faz uma literatura mais best-seller, de ação, estava nesse ambiente.

• O concurso

Eu tinha uma insegurança muito grande. Como quase todo mundo tem. Você tem vontade de ser escritor, mas não sabe se tem talento, se tem a capacidade. E, lá na faculdade de direito onde eu estudava, um lugar que concentrava muita gente que gostava e escrevia literatura, houve um concurso literário de contos. Foi para entrar nele que consegui terminar um conto pela primeira vez. O concurso abrangia a faculdade inteira e eu fiquei em segundo lugar. O Humberto Werneck ficou em primeiro. (…) O júri, formado por Murilo Rubião, Afonso Ávila e Ildeu Brandão, ao mesmo tempo em que apontou os defeitos do meu conto, colocou ali as suas qualidades. Aí pensei: “É, vou tentar mais um pouco”. Eu nem era tão novo assim. Meu primeiro livro saiu quando eu tinha 27 anos. Na época do concurso, eu devia ter uns 25.

• Verdade interna

Mais tarde, passei por um processo de transformação muito grande. Meu primeiro livro (O sobrevivente) é um livro muito para dentro, muito subjetivo, muito intimista. Depois, em razão de algumas viagens, de algumas convivências, da abertura do meu campo cultural, me soltei mais. Mas, naquele meu primeiro conto, já havia um embrião do que eu faria depois. Tanto que terminei um conto recentemente e pensei que ele mesmo tinha algo a ver com aquele primeiro. Uma determinada força que me interessava, uma força dramática. Há um tipo de intensidade que, normalmente, a literatura precisa ter, e que é uma coisa pessoal, uma força que cada um de nós tem. A literatura pega o leitor muito por essa verdade interna. Suponho que, com aquele livro do Cristovão Tezza, O filho eterno — que ainda não li —, deva ter acontecido isso. O leitor costuma reconhecer aquilo que é verdadeiro.

• Sexo, morte e estética

É como se houvesse dois caminhos: esse negócio de sexo e morte. São temáticas que vivem dentro da minha personalidade e, talvez, dentro da própria literatura. São experiências humanas muito radicais, muito profundas, e que mexem com todos nós. Agora, em relação a minhas experiências estéticas, com o decorrer de uma formação que busquei, com minhas viagens — que me influenciaram muito —, acabei me interessando, como espectador, por pegar coisas de outra arte e procurar aquilo na minha literatura. Então, leio e gosto muito de ler livros de arte. Gosto muito de ler ensaios sobre arte. E há toda uma vertente do meu trabalho que lida com isso. Tanto que, no livro O vôo da madrugada, há uma parte, no final, que se chama Três textos do olhar. São textos sobre experiências visuais e estéticas.

• Abstração e significação

Eu procuro ser plural. O livro em que Um conto abstrato está inserido (O vôo da madrugada) é um livro que tem muita significação. Busquei muito a “melodia” desse conto, porque acho interessante experimentar coisas. Pensei: “Vou fazer um conto abstrato para ver no que dá”. E percebi que meu conto abstrato produzia uma significação melódica. Você não ouve música querendo saber exatamente o que aquela música diz, embora ela lhe passe emoções, sem dúvida. Agora, aquela emoção da música não está tão explícita. (…) Clarice Lispector era a pessoa que mais se aproximava da abstração e, ao mesmo tempo, a que procurava a significação mais profunda no que escrevia. Muitas vezes, o que espanta as pessoas é o excesso de significação. Por exemplo, a Clarice significa coisas tão profundas, o mergulho dela no ser é tão denso, que não é fácil a pessoa achar a significação ali. A significação da Clarice é múltipla. Ela não é tão exata.

• Noveleiros

Dickens e Balzac escreveram para um público. Eles faziam o papel do cara da novelística de televisão de hoje, aqui no Brasil. Embora eu ache que a novela de televisão, esteticamente, em termos qualitativos, esteja em decadência. Não digo em termos de audiência, mas acho que ela já foi melhor do que é hoje. Mas, temos de ver que, na época de Balzac e Dickens, eles eram a significação. A única. Não havia nem cinema, nem tevê, nem rádio. Então, era ali ou nada.

• Livro pequeno

Eu gosto de livro pequeno. Com o excesso de coisas que temos por aí, é preciso que um autor nos dê uma grande justificativa para nos pegar em 400 páginas. Embora, é claro, eu tenha lido o Proust inteiro, sete volumes e tudo. Como escritor, eu acharia imperdoável não lê-lo, mas quase parei minha vida para fazer isso. Proust nos envolve muito. Mas gosto muito da narrativa breve. Estou até virando um contemporâneo meio sem vergonha: ando “zapeando” muito livro, igualzinho ao cara do controle remoto. Leio mais de um ao mesmo tempo, leio pedaços de livro, pulo. Porque o excesso de oferta é muito grande. Mas não acho prejudicial ler pedaços. Porque alguma coisa me fez ler aqueles pedaços.

• Autor estreante

Eu recebo muito livro em casa e acabo passando por mal-educado. Muitos autores novos mandam seus livros para mim. Mas é impossível eu ler. Se eu for ler todo mundo que me manda livros, nunca vou ler, por exemplo, um clássico. E também gosto de comprar livros, de ir à livraria e dizer: “Eu quero ler isso aqui”. Mas recebo livro demais em casa, acho que todo escritor recebe. E, aí, tudo se torna impossível. O que não quer dizer que eu, às vezes, não dê uma olhadinha num autor estreante. E vou dizer uma coisa que pode parecer absurda: o autor estreante tem que ser melhor que o autor veterano. Porque o autor iniciante está lutando contra tudo e contra todos. Então, é preciso pegar o leitor.

• Pouco, mas todo dia

Como não estou fazendo nenhum outro tipo de trabalho, todo dia eu sento e escrevo alguma coisa. Pego o texto que estiver com mais vontade de escrever. Sempre tive isso de escrever mais de uma coisa simultaneamente. Então, hoje posso estar com vontade de pegar o meu conto xis, ou o meu romance sobre Praga (feito sob encomenda para a coleção Amores Expressos), que estou devendo e ainda vou dever por muito tempo. Então, meu método é o seguinte: se possível, escrevo todo dia. Mas escrevo pouco, todo dia. Não sou aquele cara que gosta de ficar virando a noite para escrever.

• Praga

Praga é uma cidade muito estimulante. Ela é linda. O que a estraga é o excesso de turismo. Isso realmente é um problema, porque agora todo mundo resolveu visitá-la. Mas o ano de 1968 foi um ano muito específico, para o mundo inteiro. Naquela época, eu estudava na França e queria conhecer um país comunista. Comunista mesmo, não apenas socialista. Comunista. Meu plano era ir a Moscou, mas nós morávamos, minha mulher, o André (Sant’Anna, escritor e filho de Sérgio, então com três anos de idade) e eu, em Paris. Para Moscou, eram três dias de trem, e saía muito caro. Então resolvi ir a Praga. Meus amigos já tinham ido até lá, a cidade já era linda, mas não tinha nenhuma infra-estrutura. Era difícil até conseguir um táxi na rua. Coisas de país comunista. Quer dizer, não havia uma livre concorrência. O dinheiro não valia nada. De repente, se fazia um câmbio negro na rua, você ficava com um monte de dinheiro e não tinha o que comprar com ele. Mas a cidade era linda. Também foi marcante, na época, aquela experiência de democratização dentro do socialismo, durante o governo Dubcek. Pegamos um momento em que os checos estavam eufóricos. Tanto que fiquei muito amargurado, deprimido, quando voltei ao Brasil e vi que houve a invasão soviética de Praga. Mas era óbvio que aquilo iria acontecer. (…) De qualquer maneira, hoje, tanto tempo depois, Praga é uma cidade que se “armou”. Ela se arrumou inteira para o turismo. Continua maravilhosa. E nos dá todas as condições de viver, nela, uma vida cultural intensa. Gosto muito de Praga. E gostei muito de ter passado um mês na cidade, novamente (devido ao romance para a coleção Amores Expressos), tomando anotações. Agora, vamos ver se algum dia sai o romance.

• Pressão

Em Praga, não senti pressão nenhuma. Fui anotando tudo sem compromisso nenhum. Sinto certa pressão agora, porque tive problemas de saúde, passei por cirurgias e tive que parar o romance. Parar um romance é um negócio complicado, você tem que voltar atrás. Então, só agora é que tenho me incomodado. Mas já decidi: não vou fazer esse livro sob pressão. Porque não adianta escrever uma coisa ruim. Prefiro não fazer o livro a fazer um livro ruim. (…) Então, tento, tento, tento, até ficar bom. Esse é o meu ponto de vista. Demore o tempo que demorar.

• As coisas que acho boas

Em O vôo da madrugada, há vários textos que considero bons. Por exemplo, o conto A figurante. Peguei um livro de fotos antigas do Rio de Janeiro. Não sei por que esse livro foi parar na minha mão, não sei se o comprei na livraria já intencionalmente. Talvez eu o tenha comprado intencionalmente. Mas olhei uma foto do centro da cidade do Rio de Janeiro, provavelmente da década de 20 ou 30. Peguei uma mulher ali, na foto, e inventei uma história para ela. Então, eu a fui aprofundando e, ao mesmo tempo, misturei tudo com Egon Schiele, um pintor expressionista alemão. Há um pintor que pinta aquela mulher, e esse pintor acabou de voltar da Europa, e mostrou a ela um livro do Egon Schiele que é altamente erótico. Enfim, as coisas que me tesam são as coisas que acho boas. Agora, uma coisa pode me tesar muito num momento e, em outro, menos.

• Poder de transmissão da palavra

Gosto de Um conto abstrato porque, com ele, me senti realizado. Porque as palavras, como a música, têm uma melodia. Mas aquele meu conto acabou não ficando tão abstrato assim; acabou dizendo várias coisas. Conheço experiências totalmente abstratas, como alguns textos dadaístas em que nenhuma palavra tem, realmente, um significado. Há uma peça de Pablo Picasso (O desejo agarrado pelo rabo), absolutamente desconhecida no Brasil. Ela é totalmente sem nexo. Fala-se uma coisa, uma frase que não tem nexo, responde-se com outra também sem nexo, e com outra, sem nexo nenhum. Ela foi representada pela primeira vez num apartamento em Paris, e os seus atores eram Sartre e Simone de Beauvoir, entre outros (como Albert Camus e Michel Leiris). Uma vez, até cheguei a falar com o pessoal do Teatro Ipanema, no Rio: “Por que vocês não encenam isso? Encenem, mas encenem a encenação de Paris”. Quer dizer, eles não apenas fariam a peça do Picasso, mas uma peça em que um ator faria o papel de Sartre, etc. Não sei por que circunstâncias eles não a levaram adiante. É mesmo um projeto totalmente anticomercial. (…) E tem Hugo Ball, por exemplo. Basta dizer que dá para ler o texto dele em alemão. Suas palavras não têm significado, você pega sua sonoridade em alemão. A arte é um campo muito fértil, muito interessante. Posso até estar me perdendo um pouco, divagando, mas por que não, não é? Quando estive no Programa Internacional de Escritores em Iowa City, nos Estados Unidos, fiz vários amigos. Entre eles, Gozo Yoshimasu, um dos maiores poetas japoneses, que, naquela época (início da década de 70), tinha 30 anos. Yoshimasu acabou se casando com uma brasileira e, mais tarde, o vi declamando e fazendo performances no Rio de Janeiro, em bares e teatros. O cara falando em japonês e eu aproveitando aquilo tudo. Havia, ali, um poder de transmissão da palavra.

• Nada é exclusivo

Não gosto de exclusivismo. Me irrita muito quando as pessoas se batem por uma coisa única. A cultura é boa por sua diversidade. Gosto muito dos irmãos Campos, do Haroldo e do Augusto. Mas a única coisa de que não gostei no movimento concretista, a única coisa, foi que, naquela época, os seus seguidores queriam que aquilo fosse algo exclusivo. E nada é exclusivo. Da mesma forma, vejo agora algumas pessoas dizendo: “Ah, temos que voltar à história no conto”. Calma lá. Pode se contar uma história no conto, mas o conto também é a maneira como essa história é contada. Do mesmo modo que uma pessoa pode escrever um conto em que a significação seja a prioridade absoluta, eu posso escrever um em que a melodia seja a prioridade. Agora, não existe a significação sem a forma, é claro, é óbvio, é evidente. Você pode dizer: “Existe o conto figurativo como existe o quadro figurativo”. Eu acho que o quadro figurativo pode ser desde a pior porcaria, às vezes posta na porta de uma igreja, ou à venda numa praça, como pode ser algo espetacular. Porque mesmo hoje em dia, com todas as vanguardas, com toda a pop art e o hiper-realismo em cima, a arte figurativa ainda não morreu. (…) Mas o momento do encontro de um autor consigo mesmo ou com a sua forma, esse é o momento em que ele sabe que fez alguma coisa boa. E eu, nesse ponto, atualmente ando muito exigente comigo mesmo. Tenho rejeitado muita coisa que faço. Se ela começa a me incomodar, eu falo: “Não, tem alguma coisa errada aí”.

• Prazer e vanguarda

Fui chamado pela revista Bravo! para resenhar o livro Formas breves, do Ricardo Piglia, e o título que dei à resenha, e que infelizmente eles não utilizaram, era Vanguarda e prazer. Porque o Piglia, em minha opinião, consegue juntar essas duas coisas, a vanguarda e o prazer. Por exemplo: ele escreve sobre literatura e psicanálise e, escrevendo sobre literatura e psicanálise, diz que o autor que mais tem a ver com o tema é James Joyce. Porque Joyce conseguiu produzir a linguagem do inconsciente. Agora, a maneira como o Piglia escreveu isso foi tão prazerosa que me fez pensar em vanguarda e prazer. Ele cita, por exemplo, o caso de Asja Lacis, uma atriz soviética, do Eisenstein, que, falando alemão com sotaque soviético, ensinou ao Brecht o método Brecht. Brecht aprofundou a sua teoria do distanciamento a partir de uma atriz russa falando alemão. (…) Mas vamos ao seguinte: vanguarda e prazer. Vamos pegar o extremo brasileiro, que é o Guimarães Rosa — embora Guimarães Rosa jamais tenha sido chamado de vanguardista, e até acho que ele não gostaria de ser chamado assim. De qualquer forma, Grande sertão: veredas é um livro que se aprofunda incrivelmente na linguagem, e muitas pessoas interrompem sua leitura no meio porque não conseguem sentir prazer com ela. E por que não conseguem? Talvez porque aquela linguagem seja intransponível para elas. Agora, para quem consegue transpô-la e mergulhar nela, o prazer é inacreditável. Vou mais longe ainda. Mesmo um livro como Finnegans wake, do Joyce — do qual, diga-se de passagem, só conheço alguns fragmentos traduzidos por Haroldo e Augusto de Campos —, tem pedaços engraçadíssimos. Joyce era um homem que ia do botequim até o Olimpo. Seu Finnegans é um pedreiro bêbado que cai da escada e morre. É ressuscitado no velório, quando jogam uísque nele. Ao mesmo tempo, como há um deus da mitologia irlandesa que se chama Finn, Finnegans também é “Finn again”. Então, à medida que você vai desmontando e entendendo a charada, o seu prazer aumenta cada vez mais.

• André Sant’Anna

O André é uma pessoa que sempre esteve muito próxima de mim. Já separado, morei 12 anos com ele. É claro que, como em toda relação entre pai e filho, houve problemas. Mas tivemos uma aproximação muito grande no sentido da arte. O André trabalhava com um grupo musical muito bom, o Tao e Qual, muito bom mesmo, radicalíssimo. Eu mesmo fiz alguns trabalhos com ele. Meu livro Junk Box, um poema meu, foi inteiramente musicado por eles. (…) Ele sempre escreveu, mas, antes, não vestia essa camisa, não dizia: “Eu sou um escritor”. Escrevia coisas para os seus shows, para ele mesmo, para o seu grupo. E, como o Tao e Qual vivia atolado em problemas financeiros — ensaio, gravação, instrumentos, tudo em música custa caro —, eu brincava: “Pô, faz literatura que é muito mais barato, não custa nada”. Assim, quando o André escreveu seu primeiro livro, Amor, eu fiquei empolgado, gostei muito. É chato falar isso. Ou não é chato? Gosto muito do trabalho dele, me seduz muito.

• Crônica

Fiz crônica uma vez na vida, para o jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Era um jornal de grande penetração, e a experiência não deu muito certo. Eu tinha a tendência de dar ao texto uma densidade que não se espera da crônica. Sei disso porque me falaram, lá no jornal mesmo. Fizeram uma pesquisa com o público e havia um determinado tipo de problema com as minhas crônicas, quando comparadas às do outro cronista. Mas acho também que, muitas vezes, um escritor escreve crônicas por uma questão de sobrevivência. Então, nunca vou dizer: “Dessa água não beberei”. Se amanhã me pedirem para escrever crônicas profissionalmente, posso aceitar. Só é preciso que eu tenha uma liberdade grande. Agora, na crônica, é difícil um autor não se tornar enfadonho. Mesmo um sujeito como Drummond, por exemplo. Ele escrevia todo dia para o Jornal do Brasil. E tinha dias em que suas crônicas eram muito chatas. A Clarice escrevia menos. Ela tem crônicas bastante saborosas, mas nem todas são boas. Então, há aqueles cronistas natos, tipo Paulo Mendes Campos e Rubem Braga — o grande nome da crônica brasileira.

• Monstro adotado

O monstro foi adotado em um monte de lugares (vestibulares). Até hoje tenho dificuldade para compreender isso. É um livro denso, que mexe com temáticas bastante pesadas, sexual e criminalmente falando. É o meu livro que mais vende, exatamente por ter sido adotado. Só tive uma experiência com os alunos que o leram. Foi num colégio lá do Rio, bastante considerado pela sua liberdade de ensino, o Ceat (Centro Educacional Anísio Teixeira). Uma professora de lá me chamou para conversar sobre O monstro com os seus alunos, e percebi que houve mesmo uma empatia muito grande. Fiquei surpreso. (…) Fico muito satisfeito de saber que os estudantes gostam desse trabalho. Porque você nunca engana alguém muito jovem. Se ele não gosta de alguma coisa, se acha aquilo aborrecido, ele não o lê. Ele joga aquilo fora. Agora, a parte estética de um livro é algo inseparável. É uma ilusão, dos alunos ou de qualquer pessoa, achar que o que está em O monstro é um fato criminal em si, ou um fato sexual em si, que exista ali, naquela obra. Aquilo existe porque existiu uma forma de trabalhá-lo. E esse livro foi muito trabalhado, exaustivamente trabalhado.

• Machadismo

É claro que Machado de Assis é um grande escritor, eu jamais negaria isso. Sou leitor de Machado. E tem mais: já resenhei, para a revista IstoÉ, um livro com os seus 30 melhores contos, e o coloquei nas nuvens. São obras-primas. O que me incomoda é as pessoas ficarem sempre no mesmo batidão. Na época em que vivemos, elas ainda falam: “Não, escritor é o Machado”. Tem gente que faz isso até hoje, nos jornais. O que eu quis dizer (numa declaração dada durante a edição da Flip de 2004) é que estava cansado disso, dessa coisa única, desse machadismo único: “É ele e mais ninguém”. Por que não falam do Dalton? Dalton Trevisan é o maior escritor brasileiro. E por que não se fala do Dalton Trevisan? Ele está aí, vamos aproveitar. Agora, evidentemente, Machado é um grande autor. Mas qualquer culto unicista, eu não acho bom.

• Não sabemos

Hoje em dia, tenho uma tendência ao ateísmo, no sentido de achar que não existe nada depois da morte. Mas também não tenho certeza, não. Afinal de contas, a gente vive uma realidade que é, por si, tão espantosa, que acho que, em relação a esse negócio de Deus, vou cair em outro lugar-comum: sou agnóstico. Eu não sei, realmente não sei do que se trata. Por que eu me surpreendo? Por que estou vivo? Por que estamos vivos? Por que existe este universo tão vasto? Ao mesmo tempo, as idéias de Deus que nos são transmitidas são muito ruins. Não consigo, de maneira nenhuma, me reconciliar com a idéia de Deus que me foi transmitida através da religião católica. (…) E tudo que saiu do Oriente Médio é barra-pesada. Coloco os três grupos no mesmo saco: mulçumanos, cristãos e judeus. É um tentando engolir o outro. A Igreja Católica, e provavelmente a dos judeus também, só melhorou quando perdeu o poder político. Porque, enquanto ela teve esse poder, Nossa Senhora, sai de baixo. (…) Então, nós não sabemos. Deus é um nome dado para algo que nós não sabemos.