São Paulo é um inferno com demônios a espreitar-nos por infinitas frestas. E sempre que chego (poucas vezes, é verdade) aí de avião — esse ser que a cada turbulência escancara nossa falibilidade e aguça nossa pequenez — alvoroça-me a idéia da incompreensão sobre a algaravia de um mundo desconhecido, sombrio, repleto de medos, gentes, sons, gostos, misérias, misericórdias… É o mundo de chacinas e beijos na boca que correm soltos pela rua esburacada. O policial nos mata com um tiro na nuca, enquanto a mulher acossa o homem sob a luz tênue do poste. Soltam-se as vozes pelas vielas em desarvorada disparada por esse mundéu em que deuses e demônios digladiam por um espaço na calçada. Uma miscelânea no topo imperscrutável de um Olimpo assustador. São Paulo parece-me o prenúncio do fim do mundo, nessa minha visão provinciana de ínfimas guinadas pela soberba curitibana e sua pretensa ânsia de ser cosmopolita. Tão cosmopolita quanto um passeio com a algodão-doce a derreter nos dedos no Passeio Público. Assustam-me. São Paulo e sua reunião de sobreviventes (*).

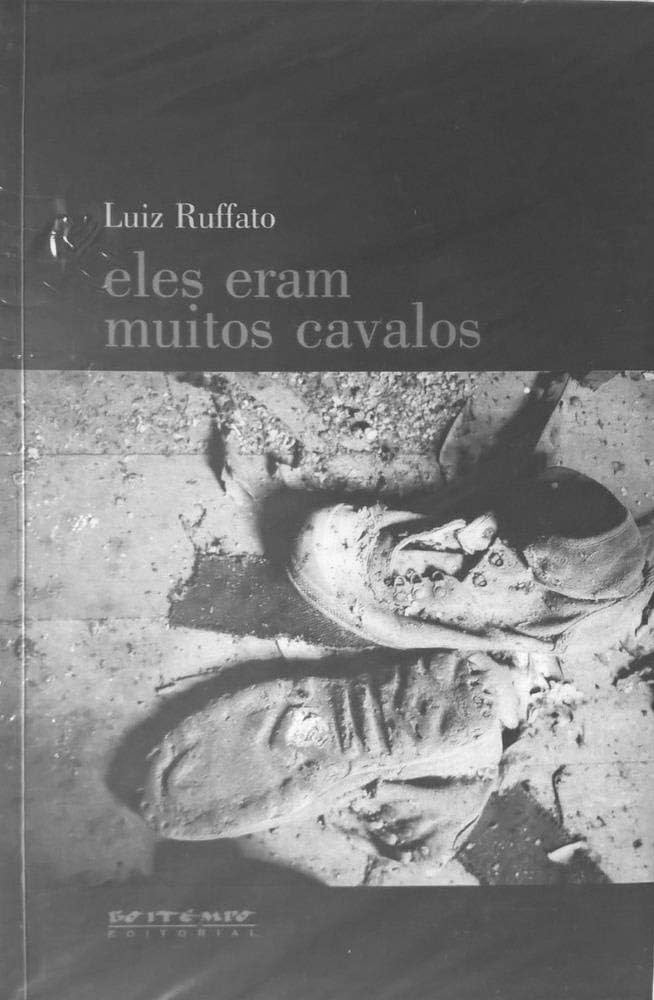

É por esse mundo turbulento e inexplicável para quem não o sente na pele (deixemos as digressões sociológicas para outrora) que adentra Luiz Ruffato, em Eles eram muitos cavalos, um livro que carrega a insígnia de romance, mas é um belo, belíssimo, recorte de imagens de um mundo caduco que nos cerca a todo momento e nos espreita com olhos gulosos da esquina. Um mundo de bandidos sanguinários, de putas, de sofrimento, de pouca esperança, de uma velocidade louca atrás de um tempo que parece estar sempre uma passada à frente. Inacessível (?) mundo que fingimos desconhecer. Porque nos parece que o mundo das desgraças está sempre do outro lado, no vizinho, num espaço que é uma redoma, essa redoma que construímos (nós, classe média abastada, ou abestada, como queiram) para fugir da perfídia que nos cerca pelas frinchas de uma violência bem real, mas que mais parece uma ficção estampada nas manchetes do jornal. O homem que apareceu boiando sem cabeça no rio não passa de uma invenção de cabeças ardilosas para quebrar a monotonia dessa vidinha urbana de fim dos tempos.

O que nos apresenta Ruffato é um espaço conhecido e distante, é claro, porque não queremos estar entranhado na desgraceira que é a vida real. A vida real dói demais, disse-me um bêbado. Tão lúcido, parecia-me. Se antes em seus contos, principalmente em (os sobreviventes) (Boitempo, 2000), o autor mineiro de Cataguases adentrava na pequenez humana e a colocava em becos sórdidos, ao lado de putas de nobres sentimentos, de donzelas apaixonadas, de gente com ilusões e tão-só, agora ele joga esse mesmo povo nesse inferno chamado São Paulo. Atirou, como a lata de azeite vazia que cai do caminho da coleta de lixo, gente de todo o mundo na balbúrdia paulistana. E ali são moídas, remoídas e sentem que o mundo é bem maior que uns medos pregados no peito.

Mas continuam sendo gente muito simples, de vida medíocre (depende do olhar assoberbado) que deambula a levar socos na cara. Alguns tonteiam e caem pelo meio do caminho. Mas como nos avisou o poeta: sempre há uma pedra do meio do caminho. Sempre. Em Ruffato, essas pedras transformam-se em tiros, em abortos, em surras, em desdém, em humilhação, em tudo aquilo que uma horda está acostumada a sofrer todos os dias, pois “o segurança, negro agigantado, espadaúdo, impecável, dentro do terno preto, abordou discretamente o negro franzino, ossudo, camisa de malha branca surrada, calça jeans imundo tênis de solado gasto que empurrava um carrinho-de-supermercado havia cerca de meia hora — cinco pacotes fraldas descartáveis, uma lata de leite-ninho” (pág. 54).

São com tais recortes de uma realidade que Ruffato vai enfiando o leitor num mundo sórdido. São breves narrativas (inclui até mesmo uma oração a Santo Expedito) que ao fim nos dão a sensação de um turbulento passeio pelo que de mais triste — tristeza sentida na pele — pode nos apresentar a sobrevivência numa São Paulo amargurada de guerra. E Ruffato nos leva a tal sensação com uma escrita que parece sair sem muito esforço, sem dor, sem essa dor de que tanto choram muitos escritores e de que tanto sofrem seus personagens. O autor é econômico nas palavras, sempre foi de escrever pouco, não é caudaloso, é breve, de estocadas rápidas e certeiras. Um pivete a nos roubar na esquina à luz do dia. “Aquela mulher que se arrasta espantalha por ruavenidas do morumbi cabelos assim espetados na imundície olhos assim perturbados pele ruça agitadas pernas braços assim machucados unhas pretas vestido esfrangalhado (pág. 70)”. Poupa-nos até mesmo das vírgulas. Ou estaria nos desafiando?

Nesse mundo de Ruffato, os personagens confirmam a cada instante os versos de Cecília Meireles, que inspiraram o título do livro: “Eles eram muitos cavalos,/mas ninguém mais sabe os seus nomes,/sua pelagem, sua origem”.

(*) Roubei a expressão “reunião de sobreviventes” do belo artigo A cidade futura: bela, urbana e aberta, do professor Marco Aurélio Nogueira, publicado Jornal da Tarde, em 13 de outubro.

• Quem são os sobreviventes de Luiz Ruffato no inferno paulistano?

Eu vinha da experiência com dois livros de contos, Histórias de Remorsos e Rancores e “(os sobreviventes)”, que tinham São Paulo como referência, já que, direta ou indiretamente, a cidade era (ainda é) uma aspiração dos homens (principalmente) que sonhavam vir a ser alguma coisa um dia. Nestes dois livros, tento historiar a vida proletária sob a ditadura militar, e o que é esse período senão um desejo de perder-se (para reconhecer-se) em São Paulo? Pois bem. Foi exatamente essa trajetória que também eu perfiz. Formei-me em tornearia-mecânica no Senai, em Cataguases, com a única intenção de vir para São Paulo, como tinha vindo (e fracassado) meu irmão, como tinham vindo vizinhos, amigos, colegas, conhecidos. Eu ainda tive sorte de, no meio do caminho, meio por acaso, formar-me em jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora e chegar em São Paulo carregando na mala um diploma que me dava um status de “proletário intelectual”. Eles eram muitos cavalos é uma tentativa de compreender essa cidade que me recebeu sem perguntar meu sobrenome (o que em Minas é impensável). É uma contribuição a um questionamento mais amplo, sobre cidadania, sociedade, política, e, por que não?, até mesmo literatura. Agora, quem são os sobreviventes? Isso não sei. Talvez um, nenhum…

• O senhor trabalha com a angústia de seus personagens no limite da suportabilidade, pois estão a um átimo de explodir em suas desgraças individuais e coletivas. De que maneira a violência diária — um dos motivos principais para tal angústia — afeta diretamente a sua literatura?

Acredito realmente que Eles eram muitos cavalos seja um romance de um mote só: a violência. Não só a violência explícita (um corpo caído junto à calçada, o sangue escorrendo, impedindo a passagem dos pedestres, atrapalhando o trânsito), mas principalmente aquela mais trágica, porque menos visível, crianças devoradas por ratos em barracos de favela, aposentados morrendo de solidão em condomínios úmidos, mulheres abandonadas com crianças pequenas, batedores de carteira, políticos corruptos, traficantes de droga, adolescentes incompreendidos, trabalhadores superexplorados, doentes terminais, prostitutas infantis, meninos de rua, exilados econômicos, enfim. Para quem tem olhos, não há como se furtar de ver a violência que explode à nossa volta. Vivemos num país injusto. Um país onde a maioria da população se constitui de excluídos sociais. E onde há exclusão, está ausente a cidadania. E onde não há cidadania, não se exerce a democracia. E onde não há democracia, impera o obscurantismo.

• Em Eles eram muitos cavalos um trecho diz que “a cidade é meu cárcere”. Se transportamos tal afirmação para o ofício do escritor, poderemos dizer que “a escrita/literatura é meu cárcere”. Tal afirmação pode ser atribuída ao seu trabalho literário?

Veja bem, o cárcere é a privação da liberdade. E o espaço da literatura é onde exerço plenamente a liberdade, tanto temática quanto formal. E nem mesmo em termos físicos, a literatura me aprisiona. Só escrevo quando sinto vontade (mesmo que essa vontade seja despertada por uma encomenda, por exemplo). Nunca renunciei aos meus deveres como pai, marido, filho ou amigo em nome de me fechar num cômodo, solitariamente, para escrever. Quando o faço, é com a conivência de tudo e todos à minha volta. Agora, tenho que admitir: tudo conspira contra.

• O senhor também é jornalista e, com certeza, utiliza-se dessa experiência (nefasta às vezes) em sua literatura. Vejo até como uma necessidade, já que trabalha com o cotidiano das pessoas. Jornalismo e literatura se coadunam em sua literatura ou o jornalismo é apenas um referencial?

Não. Quando faço literatura faço literatura. Quando faço jornalismo, faço jornalismo. O jornalismo é uma profissão como outra qualquer. Importante, como a medicina e a engenharia, mas limitada à sua finalidade, que é informar (nem sempre informa) e vulgarizar conceitos (nem sempre consegue). Mas tenho clara para mim as fronteiras entre uma e outra. Acho que o jornalismo exerce sobre minha literatura a mesma influência que exerceria a medicina, caso eu fosse médico. Minha visão de mundo não é de jornalista, mas de cidadão. Minha prosa não é de jornalista, é de escritor. Não que me envergonhe de ser jornalista. Pelo contrário, acho o jornalismo uma profissão essencial para o exercício pleno da democracia. Só um cidadão bem informado pode tomar decisões conscientes. Mas não acho que o fato de ser jornalista ajude ou atrapalhe a minha carreira de escritor. São mundos paralelos, que não se comunicam (ou, se se comunicam, é no espaço infinito).

• Em alguns raros momentos de seus livros há construções — nos contos de (os sobreviventes) e nas narrativas de Eles eram muitos cavalos — que lembram o formalismo da poesia concreta. Há alguma influência dos concretistas em sua obra? E a quantas anda a sua produção poética, já que em 1984 o senhor publicou Cotidiano do medo?

Eu sou um formalista. Cada palavra, cada parágrafo, cada página que escrevo é resultado de uma intensa pesquisa. Não me considero nem um escritor, mas sim um re-escritor. Cada tema que se me oferece exige uma forma específica para tornar-se prosa. E, nesse sentido, o concretismo, sem dúvida, é uma referência. Como o são todas as experiências literárias anteriores e posteriores. Não descarto nada para o meu trabalho. Sou um antropófago oswaldiano. Agora, aqui cabe o relato de uma curiosidade. Quando eu era moleque, em Cataguases (MG), meu irmão às vezes chegava da rua no domingo com o Cataguases (“órgão informativo dos poderes municipais”) debaixo do braço. Pois bem: contrabandeado nessa folha burocrática e encomiástica chegava um jornal literário de vanguarda, o Totem, editado pelo poeta Joaquim Branco, em cujas páginas dançavam no espaço, democraticamente, poemas-processos, poemas concretos, prosas experimentais do Brasil e do mundo! E no meu colégio eu estudava os românticos, os parnasianos, os simbolistas, os modernistas. Então, para mim, não havia limites para a criação. É claro que essa reflexão, e mesmo essa lembrança, só veio a se consubstanciar mais tarde. Mas ela me livrou de todos os preconceitos formais. Por isso, minha prosa dialoga sim com o concretismo, mas também com todas as experiências vanguardistas. Faulkner, mas antes Dos Passos; Sterne, mas antes as experiências formais barrocas; os sonhos dentro dos sonhos das Mil e Uma Noites, mas antes o Satiricon, do Petrônio… Aliás, já está tudo lá, no Satiricon, do Petrônio… Agora, curiosamente, quando escrevo poemas sou mais, digamos assim, comedido. O que experimento na prosa, me intimida na poesia. Que continuo fazendo, muito menos agora. Publiquei, ao longo do ano passado, alguns poemas nas revistas Cult (São Paulo) e Iararana (Bahia) e devem sair outros na próxima edição da Babel. Mas, entranhada na minha prosa, lá esta, escondidinha, a poesia.

• Na antologia de contistas Geração 90, de Nelson de Oliveira, que abarca alguns dos melhores contistas surgidos nos anos noventas, há apenas uma mulher entre os 17 autores. Vejo que a mulher — apesar de sofredora, como todos os seus demais personagens — é uma presença importante em sua obra. Como o senhor vê a criação literária feminina atual?

No Brasil, o negro, o índio, o nordestino, ou seja, todos aqueles entendidos como “o outro”, são vistos com preconceito na sociedade. Agora, esse “outro” masculino vilaniza o “outro”, que ele não reconhece, a mulher. Dentro do jornalismo, por exemplo, não basta à mulher ser uma excelente profissional para crescer na profissão. Ela tem que ser mais excelente que os homens, porque não concorre em igualdade de condições. E olha que estou falando de um gueto dito “intelectual”, portanto, mais “esclarecido”. Imagine nos outros guetos… É claro que as coisas vêm melhorando, mas ainda resta muito caminho a ser trilhado (estou, claro, falando como homem e não tenho nenhuma procuração das mulheres para falar em seus nomes). Talvez até por desenvolver a luta em várias frentes, a literatura não seja uma prioridade para as mulheres. São poucos mesmo, os nomes, mas já foram menos. E ainda há uma Clarice Lispector, uma Lygia Fagundes Telles, uma Nélida Piñon fazendo sombra. É realmente muito complicado. Mas há, no horizonte, uma legião de faces femininas se perfilando: de Cintia Moscovich a Simone Campos, passando por Claudia Lage, Adriana Lisboa, Fernanda Benevides de Carvalho, Pólita Gonçalves, e tantas outras que, por ignorância minha, desconheço.

• Mario Vargas Llosa defende que ainda é possível fazer literatura engajada. Sua obra destaca-se pela apresentação de temas sociais, principalmente pela marginalização da maioria. O senhor, de alguma maneira, está engajado a uma causa ou anseia apenas a literatura em si mesma?

Não, meu engajamento é como cidadão. A literatura que se deixa cavalgar por uma ideologia, ou por uma causa, vira panfleto, desanda. Vargas Llosa mesmo, quando despontou no cenário da literatura latino-americana, veio com uma força avassaladora, que foi se definhando, na minha opinião, à medida em que ele passava a querer provar algo com seus romances. A literatura não tem que provar nada. O escritor testemunha uma época. O engajamento do escritor deve ser na vida. Pegue-se por exemplo um Franz Kafka. O que há por trás de sua obra? Uma crítica feroz à burocracia, a um Estado policialesco, à alienação do homem. E não me consta que ele tenha se engajado em causas. O bom escritor é aquele que escreve de maneira honesta. Isso basta.

• O senhor vinha com grande destaque como contista — Histórias de remorsos e rancores (1998) e (os sobreviventes) (2000) são provas disso —, e agora envereda-se para o romance, apesar de que Eles eram muitos cavalos é uma série de narrativas que forma um conjunto pelo tema em si. O senhor considera o conto limitado para dar a amplitude conseguida em Eles eram…?

Na verdade, se há uma limitação, talvez seja a minha, como escritor. Mas, para mim, cada tema exige uma forma específica para virar prosa. No caso do Eles eram muitos cavalos eu queria escrever algo que captasse a rapidez, a velocidade, o anonimato, a violência, o instantaneísmo, enfim, algo que pudesse retratar São Paulo como eu a vejo: caótica, fragmentária, anárquica, hipermoderna, informe, desconhecida. Para isso, achei que a forma tinha que obedecer a esses parâmetros. Daí os fragmentos, que misturam poesia, prosa, contos, prosa poética, poesia em prosa, raps, retalhos de conversas, santinhos, descrições, cardápios, classificados, recortes de horóscopos, tudo isso incorporado ao texto, tudo isso virando ficção, num ritmo de videoclipe, num vôo alucinante e alucinado sobre os edifícios, tentando sentir a vida que pulsa nos apartamentos e nas portarias e nas ruas e dentro das pessoas. Implodindo tudo, reinaugurando tudo, reciclando tudo, colocando tudo em suspenso, até mesmo o próprio conceito de romance. Aliás, é romance o Eles eram muitos cavalos? Porque uma coletânea de contos com certeza não é. E ao mesmo tempo é uma experiência radical. Um santinho de Santo Expedito fora de seu contexto — despido da imagem, despido de sua forma de folheto, não distribuído de mão em mão — não é mais um santinho de Santo Expedito, é um texto em prosa, é uma história em si mesmo. Assim como os classificados eróticos, que, fora do contexto e do substrado do jornal, vira outra coisa: há ali, em cada linha, uma história de cada mulher ou homem que se oferece, e ainda a história de alguém que está lendo o classificado no jornal e ainda a do leitor que está lendo o livro. Essas descontextualizações deveriam funcionar como aqueles pares de tênis encontrados na rua e recolhidos e reunidos em um mesmo canto numa bienal de artes. Ali não estão pares de tênis, mas histórias…

• Por que o senhor migrou a sua literatura dos rincões de Cataguases para a balbúrdia de São Paulo?

Na verdade, não migrei. Eles eram muitos cavalos é uma experiência, testei meus limites e meus alcances. Os meus dois primeiros livros fazem parte de uma projeto, ainda em curso, de radiogradar a vida proletária sob a ditadura. Quantos volumes ainda faltam para concluir aquilo que chamo de “romance-caleidoscópio”? Não sei. São histórias que formam duas “coletâneas de contos”, mas não são, ao mesmo tempo, contos. Porque, se o leitor notar, os personagens todos se conhecem, uns um pouco mais que os outros. De tal maneira que num “conto” o personagem que conduz a história principal contracena com personagens secundários que ganharão uma história particular, onde será ele o personagem principal, de tal maneira que essa ilumina aquela história e assim sucessivamente. Se os livros estivessem no computador, bastaria clicar no nome do personagem para ir diretamente em sua história. Então, a concepção geral, que já estava embutida na primeira história do primeiro livro, é ampla e sofisticada. Por isso, não sei quantas histórias ainda serão necessárias para completar o ciclo. Agora, o leitor perceberá também que São Paulo está no horizonte dos personagens dos dois primeiros livros, como indutor existencial. Eu quis homenagear essa cidade, a qual tanto devo. Foi uma tomada de fôlego, uma tentativa de ver como funcionava minha linguagem em outro universo. Mas, isso posto, voltei correndo para o meu ciclo de Cataguases.

• Ainda na antologia Geração 90 mostra que há esperança em relação à qualidade literária brasileira. É certo que a quantidade de contistas atualmente é pequena, se comparada, por exemplo, aos anos setentas. Havia mais efervescência. É possível manter esse otimismo ou é apenas um deslumbramento passageiro que, como sempre, o tempo há de soterrar?

Os festejados anos 70 são resultado, ou coroamento, de um momento excepcional, mas que teve como precedente os anos 50 e 60, quando o conto brasileiro alcançou sua plenitude, sua maioridade. Sou um grande colecionador de antologias de conto brasileiro e o maior número delas (e as mais extensas também) foram justamente publicadas nessas duas décadas. Portanto, quando falamos na excelência do conto brasileiro estamos na verdade falando de um processo, do ápice de um movimento que tinha começado quase trinta anos antes e que provocou o que se convencionou chamar de “boom”. Tivemos então revistas maravilhosas (Escrita, Ficção, José), com tiragens altíssimas para os nossos padrões. Ora, e o que aconteceu nos anos 80? Houve uma ruptura, causada talvez por um certo saturamento, do público e dos próprios escritores. Os anos 80 não deixaram espaço para o conto. Os editores não se interessavam, os leitores não queriam saber, os contistas hibernaram. A partir de meados dos anos 90, ainda um fenômeno a ser estudado, os editores voltaram a se interessar em publicar coletâneas, os autores saíram de suas tocas, o público voltou a gostar de contos (as antologias organizadas pelo Italo Moriconi, Os Melhores Contos Brasileiros do Século XX, e pelo Nelson de Oliveira, Geração 90 – Manuscritos de Computador) são uma prova disso. Mas, como não houve diálogo com a geração imediatamente anterior, os novos contistas foram estabelecer nexos com a geração 70. Ou seja, somos filhos da ruptura, não da continuidade. Por isso, ao invés de achar pouco, acho o número de contistas presentes na antologia do Nelson de Oliveira surpreendente. Principalmente porque são todos de muito bom nível.

• Na narrativa 63. Nosso encontro, encontramos: “ano após ano, o tempo mastiga casamentos, falsas amizades, filhos incompreensivos” (pág. 130). O tempo é seu aliado ou seu grande inimigo?

Como tudo na vida, há sempre os dois lados. O tempo é meu grande aliado na medida em que vou acumulando experiências, conseguindo discernir melhor as coisas que acontecem à minha volta, sendo mais compreensivo, mais tolerante. Mas, claro, o tempo também é o meu grande inimigo: cada dia que passa me descubro mais lento, mais cansado, mais sem tempo…

• O senhor é um otimista ou o pessimismo que assola o mundo é também seu companheiro?

Nem o otimismo nem o pessimismo têm lugar na minha vida. Acho que cada um tem de contribuir de alguma maneira para justificar sua estada no mundo. Eu tento, na medida do possível, fazer isso, seja no meu ambiente de trabalho, seja em minha casa, seja com meus amigos e familiares. Se consigo, não sei. Mas tenho a consciência tranqüila de que o que está à minha mão, eu faço.

• Hoje, os leitores também são alvejados por modismos literários (coleções insossas, autores de uma graciosidade frugal, piadistas passando-se por escritores etc.). Qual a sua opinião sobre tais modismos?

Modismos sempre houve, inclusive na literatura. Se pegarmos a lista dos livros brasileiros mais vendidos no começo do século, dificilmente reconheceremos algum daqueles nomes. Isso porque a história é implacável. Acredito que haja diversos tipos de leitores (e escritores), todos eles maravilhados frente ao oceano de possibilidades da palavra. Alguns, embora fascinados com o que vêem à sua frente, não têm vontade nem sequer de levantar-se da cadeira de praia onde estão instalados: fixam-se na visão que se descortina. Outros, arriscam molhar os pés nas águas salgadas, um arrepio percorrendo a pele. Outros, furam umas ondas pequenas. Outros, ousam nadar um pouco além. Há os que avançam nos longes do mar. Há os que querem ver o que há por debaixo da superfície e alugam snorkels. Há os que não se contentam com isso e mergulham usando tubos de oxigênio. E há finalmente os que querem descer aos abismos abissais e vestem escafandros. Há lugar para todos: escafandristas e turistas eventuais.

• O senhor como contista concorda com Mário de Andrade quando ele diz que “conto é tudo aquilo que consideramos conto”?

Mais ou menos. Creio que Mário de Andrade disse isso num contexto histórico específico, quando havia necessidade de romper as limitações impostas por uma estética retrógrada. Ele mesmo praticou o conto clássico, com começo, meio e fim, magistralmente (acho, aliás, que ele é ainda melhor contista que poeta, o que não é pouco!). Agora, o conceito do conto, seu tempo e seu espaço, seus limites e suas possibilidades, deixo para os críticos discutirem. Sou um mero escritor iniciante.