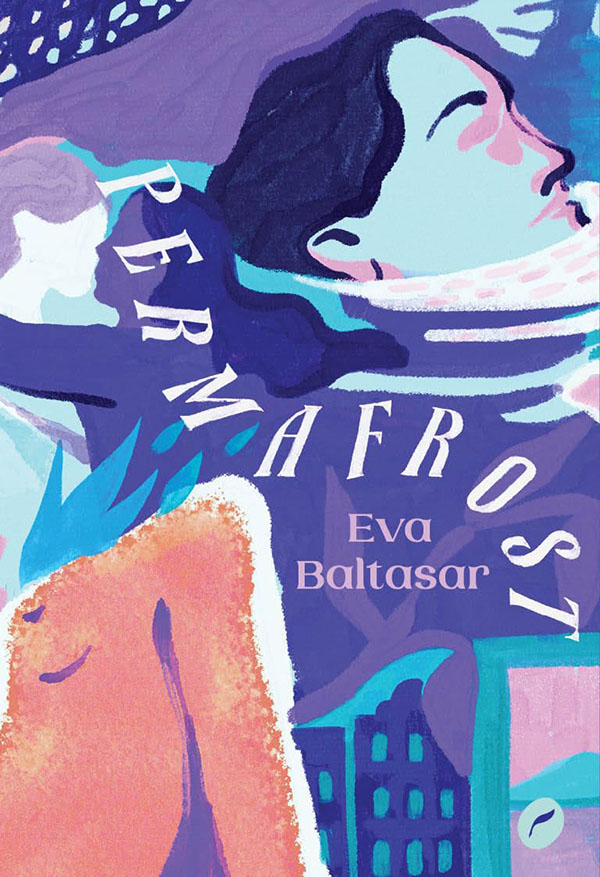

A espanhola Eva Baltasar vem construindo uma das vozes mais originais da literatura contemporânea. Poeta de formação, a cadência lírica de sua escrita permanece visível em seus romances. Com Permafrost (2018), seu primeiro romance, abriu a trilogia que se completa com Boulder (2020) e Mamut (2022, ainda inédito no Brasil). Suas narrativas são marcadas pela contundência da linguagem e pelo olhar íntimo e incisivo sobre a condição feminina.

Em Permafrost, a narradora — uma jovem de humor irônico, impulsionada por um desejo persistente de morrer — conduz o leitor por um fluxo de consciência em que a sexualidade, a recusa às convenções sociais e o fascínio pela solidão se entrelaçam. A protagonista vive entre relações passageiras, apartamentos instáveis e a obsessão pela morte como horizonte de liberdade. É uma personagem que flerta com o suicídio, mas cujo sarcasmo e lucidez produzem um raro frescor narrativo. O ponto alto está na combinação entre o tom confessional e a delicadeza poética.

Baltasar recusa a ideia de que sua escrita seja deliberadamente política, embora reconheça que o simples ato de expor a voz de suas protagonistas já carrega uma denúncia. Para ela, cada romance é um quadro: uma mulher no centro e, ao fundo, a paisagem que a circunda — social, histórica, íntima. Defende que sua literatura nasce de um impulso privado, de uma relação amorosa com a linguagem, que só depois ganha ressonância pública e política pela leitura dos outros.

A autora mantém no romance a busca pelo ritmo, pela musicalidade e pela imagem. As frases curtas e incisivas de Permafrost constroem uma prosa que é ao mesmo tempo pictórica e lírica. Essa marca estilística se prolonga em Boulder, romance centrado na errância afetiva e na experiência da maternidade.

Nesta entrevista concedida por e-mail, Eva Baltasar insiste na importância da solidão — condição para escrever e também forma de liberdade —, e no valor do desprendimento como modo de salvar suas protagonistas do peso das convenções. Seus livros trazem mulheres em movimento, quase sempre à margem da estabilidade afetiva e laboral, mas que se mantêm sólidas diante do desgaste cotidiano.

Eva Baltasar injeta nos romances a intensidade da poesia, produzindo retratos femininos de rara força estética e existencial. Permafrost é uma excelente porta de entrada para esse universo: um livro que desafia a ideia de felicidade duradoura, mergulha nas zonas obscuras do desejo e revela a beleza da linguagem.

• Ambas as protagonistas de Permafrost e Boulder vivem à margem das convenções sociais. Esse traço é deliberadamente político em sua literatura?

Diria que não há nada deliberadamente político em minha literatura, talvez nem haja nada deliberado nela. A única coisa de que preciso para começar a escrever é encontrar uma voz que me seduza, a voz de uma protagonista que quero conhecer por meio da escrita. Meus livros, até o momento, são retratos. Penso cada romance como um quadro. Nele aparece uma mulher, assim como nos quadros que podemos encontrar nos museus. E, também como nos quadros, ao redor dessa mulher há uma paisagem, um fundo que a situa no tempo e que fala por si mesmo desse momento e dessa mulher. Não preciso ter uma intenção política porque o simples fato de descrever esse fundo, a nossa sociedade, já é uma denúncia. A denúncia está na voz da protagonista e a ela se soma a do leitor. Não há em mim um interesse político, nem em minha relação com a escrita e a literatura, porque minha relação com o romance é íntima, é uma relação comigo mesma que acontece dentro da narrativa. É quando o livro é abordado de fora, quando é publicado e lido, que entra em outro âmbito, o público, o político. Nesse outro âmbito, onde não me interessa estar, meus livros ganham percurso pela voz e pelas mãos dos outros. E tudo bem que seja assim.

• Permafrost traz uma protagonista que flerta com a morte, com o suicídio, e Boulder explora os limites da convivência amorosa. Até que ponto sua literatura é um modo de enfrentar o desejo e o vazio existencial?

Em nível pessoal, a literatura é uma festa, um prazer que me permite me relacionar amorosamente com a linguagem, mergulhar no inconsciente, levar alguns monstros para passear e conhecer personagens interessantes que acabam sendo grandes companhias para mim. Não tenho nenhuma necessidade de enfrentar o desejo nem o vazio existencial porque não sou escrava do desejo nem padeço de vazio. Isso não quer dizer que não possam vir a ser vividos como monstros em nossa sociedade, e é por isso que aparecem nos romances, porque estão aí, porque posso tê-los roçado em algum momento e porque nos pertencem, pertencem ao coletivo e, muitas vezes, ao coletivo silencioso. E gosto de espiar aí. Procuro conhecer minhas próprias zonas obscuras através das protagonistas, procuro conhecê-las e fico atenta ao que possam me dizer.

• A linguagem poética atravessa toda a sua prosa. Como a poesia influencia sua forma de construir narrativas tais como Boulder e Permafrost?

Formei-me como escritora, durante muitos anos, escrevendo poesia. Isso significa que devo minha escrita à poesia, por isso a dedicatória de Permafrost é para ela. Para mim, não há muita diferença entre um gênero e outro; faça poesia ou prosa, sempre trabalho a linguagem poeticamente, buscando o ritmo e a musicalidade, criando imagens para dizer com poucas palavras o que poderia ter expressado em parágrafos. Trabalhei Permafrost, Boulder e os romances que os seguem dessa maneira, construindo personagens com frases breves e tentando manter sempre presente o componente estético, a beleza da palavra ao dizer. Do mesmo modo, a prosa de cada romance é particular porque procuro que reflita a personalidade da protagonista, e todas elas são distintas entre si. Outro fator que determina minha voz narrativa é que estou acostumada a pensar com imagens, a ir construindo a narrativa a partir de um entrelaçamento de imagens, de forma que o pictórico se combine com o poético. Penso cada romance como uma pequena obra de arte e procuro inserir na dança da escrita esse artesanato que admiro em obras de outras disciplinas.

• A recusa da estabilidade — afetiva, laboral ou emocional — aparece como impulso vital em suas personagens. Qual é o papel do deslocamento e da errância na sua literatura?

O mesmo que tem em minha vida. Trata-se de uma espécie de necessidade difícil de evitar, uma espécie de mandamento que não permite criar raízes. Encontro leveza na provisoriedade, na errância, seja geográfica ou afetiva de qualquer tipo. Levo uma vida com pouca carga material ou emocional, com pouco lastro. Suponho que haja uma confiança plena na vida, um apego frágil ao banal, um valorizar e cuidar do que me acompanha — é aí que estou enraizada. Necessito que algo de tudo isso esteja presente em minhas protagonistas, já que, de alguma forma, são espelhos de mim mesma. E, embora seja certo que são mulheres em conflito, esse desprendimento de fundo as salva.

• Em Boulder, a personagem vive num navio e depois na Islândia, quase sempre isolada. O isolamento para você é condição para escrever?

Sim, necessito desse espaço de solidão que não é simplesmente físico, mas também temporal e anímico. Para ser capaz de adentrar o romance preciso de tempo, de dias. O passar dos dias em casa me permite entrar no estado de criação, que é ao mesmo tempo mental e corporal. Custa muito entrar nele e pouco se manter. E, se preciso sair por algum motivo (uma entrevista, uma apresentação, uma viagem), torna a ser custoso me internar outra vez nesse espaço da escrita, no mundo do romance.

• As ilusões do amor romântico entre mulheres são detonadas a cada página de Boulder. Inclusive a epígrafe, retirada de A balada do café triste, de Carson McCullers, define os rumos da narrativa: “… seu amor é uma coisa solitária”. Você acredita que estamos todos condenados a algum tipo de solidão, seja no amor, seja nas relações de amizade, de trabalho?

Não creio que estejamos condenados a nada por alguma força exterior. Somos nós mesmos que nos condenamos, e frequentemente com muita facilidade. Nosso sistema de vida e de crenças, o paradigma sobre o qual está sustentada nossa sociedade, nos leva à autocondenação. Há uma grande carência de solidão saudável, aquela que nos permite nos conhecer. Há uma grande necessidade de reconhecimento e pouco autoconhecimento, e isso é uma armadilha muito perigosa porque significa deixar nosso equilíbrio e nosso bem-estar nas mãos dos outros. Às vezes tenho a sensação de que, em nível político e social, parece que se ganham liberdades, mas que, no plano individual, cada vez somos menos livres. Quando alguém se conhece a si mesmo (o famoso “conhece-te a ti mesmo” inscrito no templo de Apolo em Delfos), sabe estar só, não sofre com a solidão. Que mal há na solidão? Se alguém sabe estar consigo mesmo, nunca estará só. Isso é o contrário de uma condenação, é liberdade.

• O lesbianismo em seus livros é vivido de forma visceral, sem militância evidente. Como você avalia o lugar da literatura queer no contexto atual?

Não conheço o contexto literário atual nem tenho clareza sobre o que é a literatura queer, portanto não posso responder à pergunta. Há quem diga que faço literatura queer e, embora não me importe que se etiquete minha obra, não me sinto refletida em nenhuma das etiquetas que lhe atribuem. Rotular é algo muito útil quando queremos falar sobre literatura, mas eu não falo sobre literatura, apenas escrevo, e escrever é para mim um ato íntimo; resulta-me difícil opinar sobre isso.

• A voz narrativa de seus romances parece fugir do drama, mesmo quando a dor é central. Esse tom contido é uma estratégia estética ou ética?

Se se trata de uma estratégia, não é literária, mas vital. Deixar de lado o drama, afastar o vitimismo, é a minha forma de viver, de me responsabilizar pela minha própria vida. E, de maneira natural, esse estado se infiltra em meus romances e define as protagonistas. Em sua voz não há queixa, mas exposição. Há um olhar lúcido e pensamento crítico, há ironia e até cinismo como estratégias de sobrevivência (aí sim) em um mundo que lhes resulta hostil.

• A edição brasileira de Boulder traz uma interessante declaração de Almodóvar: “Uma autora poderosa e muito original. Eu adoraria adaptar Boulder”. Como você imagina uma adaptação cinematográfica do livro pelo olhar almodovariano?

Imagino que poderia me surpreender com o que Almodóvar poderia revelar de minhas protagonistas que eu ainda não sei sobre elas. Isso me geraria muita curiosidade.

• Em Permafrost, o olhar irônico sobre a busca pela felicidade também perpassa a narrativa. A impossibilidade de ser feliz se infiltra pelas páginas. A busca pela felicidade duradoura seria uma batalha perdida?

O conceito de “felicidade duradoura” se aproxima do oximoro. Para mim, o único estado de equilíbrio capaz de ser sustentado (e não sem dificuldades) na vida é a paz. Vivo tentando cultivar a paz, não a felicidade. A felicidade faz parte do amplo espectro de emoções que vamos experimentar pelo simples fato de estarmos vivos, junto com a tristeza, o ódio, o amor, a ira, o medo, o desejo, a exaltação e muitas outras. Também não me parece que haja uma classificação entre estados bons e ruins, ordens ou gradações. Sem a tristeza não poderíamos apreciar a felicidade, e sem o medo a tranquilidade. E isso sem serem opostos. Considero-os complementares e insondáveis, e todos juntos fazem parte do milagre de experimentar esta vida em um corpo humano. O que a paz permite é não se deixar arrastar por essas emoções, ter um centro de equilíbrio sólido que não nos salva da dor, mas sim do sofrimento desnecessário. Experimentar a felicidade a partir desse centro afasta a ansiedade de alcançá-la e a frustração derivada de não poder retê-la.

• A maternidade está no centro de Boulder — o que leva a narradora a inúmeros conflitos em sua relação amorosa. Como você avalia a pressão social e familiar que ainda existe sobre as mulheres para que sejam mães?

Para mim, o problema não está na pressão exercida em nível social (ainda que fosse desejável que não existisse), porque, na realidade, estamos cercados de pressões. Encontramo-nos tão presos que é muito complicado responder a todas essas pressões de uma forma que seja firme, honesta e coerente com o que realmente somos e queremos. São necessárias doses extraordinárias de autoconhecimento, de autoestima e de respeito por si mesmo e pelos outros para podermos nos desenvolver nesta vida tal como realmente desejaríamos. E, infelizmente, não somos educados para que isso seja assim. Então, a vida se converte no que é: uma espécie de corrida na qual se aprende a golpes, se é que se aprende, em que se vive respondendo a esperanças e expectativas alheias, em que se vai se perdendo cada vez mais à medida que se fica preso em uma história que não lhe pertence. Aconteceu comigo — com quem não? — e, quando finalmente, e isso com sorte, você abre os olhos, talvez já seja mãe e descubra que nunca havia desejado isso, ou já leve vinte anos trabalhando em algo que detesta, ou se relacionando com pessoas que nada lhe acrescentam ou que até mesmo o maltratam. Talvez a vida seja isso, ir despertando pouco a pouco, tomando consciência e desenvolvendo a coragem de que precisamos para nos responsabilizarmos por como queremos vivê-la. Parece-me algo muito interessante e nada fácil de fazer.

• Como escritora europeia, de que maneira você vê a ascensão da extrema direita em países como França, Espanha e Itália? Isso influencia suas decisões literárias?

Influencia mais sobre minha forma de viver. Embora faça algumas viagens breves acompanhando as traduções de meus livros, vivo em uma cidade não muito grande, próxima a um parque natural, e quase não saio de casa a não ser para ir ao bosque. Passo meus dias com minha gente, passeando com o cachorro e escrevendo. Basicamente, leio autores mortos. Não estou presente em redes sociais, não tenho televisão nem consulto meios de comunicação de nenhum tipo. Além disso, meus próximos sabem que não quero que me mantenham atualizada sobre nenhum assunto de política nacional ou internacional. É uma postura firme, pouco correta e nada convencional. Não quero dar força a toda essa contaminação, mais ou menos exata ou inexata, oferecendo-lhe minha atenção. Minha forma de ajudar o mundo (ainda que quem sou eu para pensar que o mundo tenha de ser ajudado ou salvo) é dedicar um tempo diário à contemplação, a aportar uma energia apaziguadora ao mundo. Não importa para onde vá essa energia, parece-me muito melhor do que me perder nos noticiários e ir elaborando opiniões sobre tudo o que acontece. Faço isso, algo que vem sendo feito há séculos. Monges e freiras continuam praticando nos mosteiros todos os dias por meio da oração. Assim, não vejo nada de especial nesses recentes movimentos políticos. Não me agradam, mas também não me surpreendem. Se olharmos para trás, séculos e séculos atrás, é disso que trata a história da humanidade. Por que agora haveria de ser diferente? Em que momento existiu um mundo justo, seguro e agradável, um mundo livre de agressões, ameaças e crueldade? O mundo é uma loucura, um sonho que contém o céu e o inferno dentro de si. Nós somos os criadores desse céu e desse inferno, os criamos constantemente com nossos atos, com nossas palavras, inclusive com nossos pensamentos. Não me interessa o estado do mundo; tenho me concentrado em tentar projetar o céu nele, inclusive quando escrevo.

• O governo Trump está deixando marcas profundas, sobretudo em sua política anti-imigração. Como você encara esse tipo de política do ponto de vista ético e literário?

A resposta anterior vai na mesma linha desta. Não sinto necessidade de enfrentar nada, neste mundo; minha opção ética e prática é a de construir algo que compense a balança, que aporte céu ao inferno, como dizia. Do ponto de vista literário, apresento personagens até certo ponto incômodos, disruptivos, personagens que me questionam e que podem chegar a questionar o leitor. Meus romances são retratos de uma época, críticos em si mesmos. Para mim, escrever é também um ato de reflexão que a leitura pode converter em político. Uma personagem de ficção pode oferecer um modelo alternativo de vida, ser uma inspiração. Se algo do que faço no mundo da ficção aterrissa neste mundo e serve para convertê-lo em um lugar melhor, já se tem aí uma manifestação política, que está no outro extremo do exemplo.

• A literatura é também uma forma de resistência diante das políticas autoritárias e da violência institucional, em especial contra os mais fragilizados?

Pode sê-lo e, embora eu não escreva movida por essa motivação, sei que meus livros estão presentes nesse debate e me alegro com isso; é a minha maneira de estar posicionada ali. Diria que minha forma de resistência é quase involuntária, mas firme e consciente apesar de tudo: amo o que faço, goste eu mais ou menos, e vivo na aceitação — e não na resignação —, responsabilizando-me por meus atos e tentando manter a coerência entre o que digo, o que sinto, o que penso e o que escrevo. Claro que nem sempre consigo.

• Que autoras e autores marcaram sua formação como leitora? Houve alguma leitura decisiva para sua escrita?

Não diria que houve uma leitura decisiva, mas é certo que me formei como leitora, ainda muito jovem, lendo Agatha Christie e autores latino-americanos como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Alejandra Pizarnik ou Octavio Paz. Eram os autores que havia em casa quando eu tinha uns oito ou dez anos e comecei a ler compulsivamente. Mais adiante li e reli os clássicos russos, descobri as maravilhosas Mercè Rodoreda, Virginia Woolf, Katherine Mansfield e Marguerite Duras. Passei muito tempo entretida com os norte-americanos James Salter, John Cheever, Anne Sexton e Sylvia Plath. Li, e ainda releio, Walt Whitman, Carson McCullers e Henry David Thoreau. E, por outro lado, durante minha época universitária li com interesse filósofos como Platão, Santo Agostinho, Ludwig Wittgenstein e Raimon Panikkar. É impossível citar todos os meus amores literários.

• Como você escolhe os títulos de seus livros? Permafrost e Boulder sugerem algo geológico, fixo, mas suas protagonistas parecem sempre em fluxo, em constante movimento.

Sobre os títulos, assim como faço com a escrita, peço inspiração ao Espírito Santo. Fecho os olhos e os títulos chegam sozinhos. Não sei se há aí uma parte do meu próprio inconsciente — é possível. Mas também é possível que aquilo que chamamos de inconsciente esteja cheio de espírito. E sim, Permafrost e Boulder são títulos que evocam certa solidez, mas é que as protagonistas, apesar de todos os seus erros e contradições — e talvez justamente neles —, são assim: sólidas como rochas e expostas aos elementos, à erosão climática, ao belo desgaste que ocasiona a própria vida.

• Como é o seu processo criativo? Como nascem suas narrativas?

Como apontei no início da entrevista, para começar a escrever o único de que preciso é encontrar uma voz que me seduza. Às vezes tenho a sensação de que essa voz já me preexiste e que precisa de mim para se expressar, para ser. Até agora, costumo partir de paisagens da minha própria vida, tomo-as como desculpa para começar a escrever e, depois de algumas páginas, já se transformaram em uma ficção que me gera um interesse e uma curiosidade enormes. Escrevo porque desfruto, porque amo a linguagem e fazer coisas com ela, porque me aproxima da beleza e porque sou terrivelmente curiosa. No caso de Permafrost, por exemplo, o ponto de partida biográfico foi um apartamento cheio de quartos sublocados em Barcelona. No caso de Boulder, uma viagem de alguns meses que fiz, aos vinte e poucos anos, ao longo do Chile. Boulder começa com uma lembrança que pouco a pouco vai se convertendo em personagem, em uma boa companhia para mim.