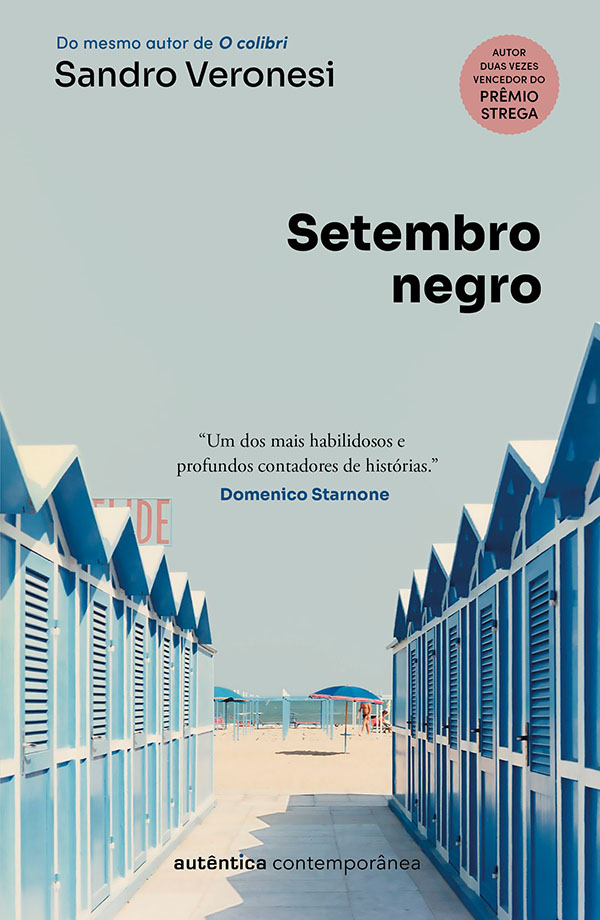

Em Setembro negro, Sandro Veronesi retorna aos anos 1970 para iluminar uma zona da vida frequentemente negligenciada: a pré-adolescência, esse instante em que o mundo começa a se desfazer da inocência e a revelar suas fraturas. Gigio Bellandi, o protagonista, vive as primeiras experiências de autonomia, desejo e dor — um aprendizado abrupto, interrompido por um trauma familiar que o obriga a recomeçar do zero. “É um romance de formação interrompida”, define o escritor, que transforma o rito de passagem em uma reflexão sobre o tempo e as feridas que moldam o que somos.

A música, presença constante na vida do menino, é mais do que trilha sonora: torna-se personagem, companheira de estrada e metáfora de uma época em que a beleza era descoberta dentro do próprio quarto. A família, por sua vez, revela-se um território ambíguo — “zona de guerra e oásis de salvação”, como diz Veronesi —, onde o afeto e o conflito se confundem. Esse olhar sobre a infância e o lar como lugares de aprendizagem e ferida também atravessa O colibri, romance anterior em que a resistência e a perda formam o eixo simbólico da vida de Marco Carrera.

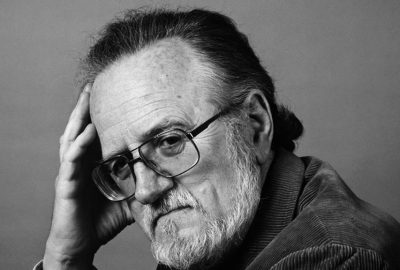

Ao longo desta entrevista, concedida por e-mail, Veronesi fala sobre o peso da memória, o envelhecimento e as inquietações que o tempo impõe. Reconhece que a literatura pouco pode fazer “no plano concreto”, mas defende que ela continua indispensável como gesto de lucidez — um modo de olhar o horror sem renunciar à beleza. Aos 66 anos, o escritor italiano se prepara para enfrentar “a inquietação da velhice”, com a mesma curiosidade de quem se vê outra vez aluno do mundo. “Será preciso aprender de novo a viver”, afirma. E talvez seja exatamente isso que seus livros nos ensinam: que crescer, amar e resistir são formas distintas de continuar aprendendo.

• Seus dois romances mais recentes lançados no Brasil, Setembro negro e O colibri, têm recebido excelente acolhida por parte da crítica e dos leitores. Como o senhor percebe esse diálogo com o público brasileiro? Causa-lhe surpresa este êxito no Brasil?

Sim, me surpreende, claro. É verdade que o sucesso sempre percorre caminhos imprevisíveis, mas talvez o fato de eu ser italiano — considerando a ainda relevante “italianidade” que compõe a população brasileira — tenha o seu peso.

• Apesar da referência ao atentado de 1972, Setembro negro é, sobretudo, um romance de amadurecimento, marcado por um trauma familiar. O senhor poderia falar sobre a escolha de acompanhar um menino de 12 anos em suas descobertas sobre a família, a amizade e o amor?

Eu o definiria como um romance de formação interrompida. O romance de formação parte dessa idade — com os primeiros traumas e as primeiras gratificações vividas de forma autônoma —, mas depois prossegue pela adolescência plena e avança até a juventude, quando essa formação se completa. Com Gigio Bellandi, as coisas acontecem de modo diferente: ele não tem tempo de concluí-la e precisará recomeçar do zero.

• A relação com a irmã Gilda opera como um eixo de formação do protagonista. Como o senhor equilibrou os limites desse vínculo fraterno — proximidade, rivalidade, desejo de proteção — para que soasse verossímil e, ao mesmo tempo, desconfortável?

Você usou a palavra certa: “eixo”. Gilda se revela — e continuará sendo para sempre — um eixo na vida de Gigio. Quando, em um romance, a função de uma personagem secundária é tão claramente definida, construí-la não é muito complicado. Mais difícil foi construir os pais deles, que desempenham um papel muito mais ambíguo.

• A música aparece como um elemento narrativo quase paralelo, acompanhando e moldando a experiência do narrador. O senhor diria que ela funciona como uma espécie de trilha da formação afetiva?

É mais do que uma trilha sonora. É uma verdadeira personagem em si mesma. Estamos nos anos 1970: para os jovens, a música era uma companhia física, concreta, sensual. Era um veículo para deixar o ninho. Uma explosão repentina de beleza em seu quarto — uma beleza indiscutível que seus pais não podiam compreender.

• O romance equilibra ternura e dureza, mostrando tanto o amparo da família quanto suas falhas. Como o senhor trabalhou essa ambiguidade do núcleo familiar?

É a própria natureza da família que sugere esse contraste. A família é, ao mesmo tempo, uma zona de guerra e um oásis de salvação. É por isso que, apesar dos traumas que pode infligir durante a infância e a adolescência, as pessoas quase sempre acabam, quando adultas, por reproduzi-la.

• O que o levou a revisitar os anos 1970 — não pelo viés histórico ou político, mas pelo olhar íntimo de um garoto que inicia sua travessia para a adolescência?

O olhar deriva da minha vontade de valorizar uma etapa da vida que é frequentemente subestimada, quando não ignorada — justamente a da pré-adolescência. A ambientação nos anos 1970 vem da minha recusa em situar a história no tempo contemporâneo, porque o tempo contemporâneo não me agrada. Tenho dificuldade em suportar viver nele; não faria sentido me ver vivendo-o duas vezes por ter ambientado nele uma história que poderia acontecer em qualquer época.

• Em O colibri, Marco Carrera é chamado de “colibri” por sua capacidade de resistir, quase imóvel, diante de tantas tragédias. Como surgiu essa metáfora, que se converte em eixo simbólico do romance?

Como todos, sempre fiquei maravilhado diante do colibri: sua pequenez, sua velocidade — e tudo a serviço de uma proeza que só ele é capaz de realizar, ou seja, permanecer imóvel no ar. Além disso, nem se compreende por que ele desenvolveu essa habilidade. Seu valor simbólico é irresistível.

• O colibri é estruturado em fragmentos, cartas e saltos temporais. Essa forma fragmentária espelha, de alguma maneira, a desordem da memória diante do trauma?

Ela a reflete e tenta reproduzi-la. Fala-se muito sobre memória, mas a memória — pelo menos a humana, a de cada um de nós — não é feita de capítulos dispostos em ordem cronológica nem de cenas bem definidas. É confusa, é aberta e se assemelha mais ao trabalho do inconsciente do que ao do conhecimento. E, justamente por isso, é muito mais penetrante.

• A relação entre Marco e Luisa, atravessada pelo tempo e pela impossibilidade, é um dos centros vitais da narrativa. Como o senhor pensou esse amor que permanece mesmo distante?

A literatura está cheia desses amores “não consumados”. Costumam ser os mais duradouros, os mais ricos e também os mais gratificantes de narrar.

• A paternidade ocupa um espaço ambíguo: lugar de cuidado e também de dor. Qual foi o maior desafio ao narrar essa experiência em O colibri?

O maior desafio foi não me deixar influenciar demais pela minha experiência pessoal como pai de cinco filhos. A identidade de pai é a que, antes de qualquer outra, sinto em mim, e precisei tomar cuidado para não acabar narrando a mim mesmo — o que não estava nos planos do romance.

• Como o senhor avalia a adaptação cinematográfica de O colibri, realizada pela diretora Francesca Archibugi? Houve surpresas ao ver o romance transposto para a linguagem visual?

Apreciei muito, e a maior surpresa foi constatar que a composição, por assim dizer, acronológica havia sido respeitada. No cinema, ir e voltar no tempo acarreta certos inconvenientes — como a troca brusca de atores para o mesmo personagem de uma cena para outra, ou o envelhecimento repentino obtido por meio da maquiagem —, que na escrita não existem. Além disso, em um livro o leitor sempre pode voltar atrás e reler certos trechos, caso os saltos temporais o confundam, enquanto o espectador, no cinema, não pode fazer isso. Por essa razão, eu temia que o roteiro pudesse inventar uma progressão cronológica da história que nada tivesse a ver com o romance. Constatar que os autores nem sequer pensaram nisso me surpreendeu e lhes valeu a minha admiração.

• Em Setembro negro, acompanhamos o rito de passagem da infância; em O colibri, vemos um homem maduro atravessar perdas e resistir ao tempo. O senhor enxerga esses livros como polos de um mesmo arco da vida?

O arco da vida é sempre o mesmo, eu diria. Nascemos e depois morremos. O que muda é a curvatura desse arco — ou a decisão de contá-lo por inteiro ou apenas em parte. Mas a vida é uma só, e é a mesma para todos.

• A música em Setembro negro e as cartas em O colibri funcionam como fios de memória e resistência. São linguagens paralelas para salvar aquilo que o tempo ameaça apagar?

Na verdade, as cartas em O colibri têm a função de “ligar” capítulos que estão próximos e, ao mesmo tempo, muito distantes entre si. A música em Setembro negro, como já disse antes, é uma personagem, uma companheira de estrada.

• Seus romances parecem nascer de estruturas narrativas muito elaboradas — fragmentos, saltos temporais, vozes múltiplas. O senhor parte de um projeto arquitetônico ou permite que a forma se imponha no caminho da escrita?

Em geral, parto de um esboço, de um desenho (sou arquiteto). Considero os romances como composições complexas que, assim como os edifícios ou as pinturas, devem produzir um resultado simples: ou um “sim” ou um “não”.

• Como o senhor lida com a memória pessoal ao criar personagens e situações? Quais os limites entre o autobiográfico e o ficcional que o senhor busca respeitar?

Até aqui, minha intenção nunca foi autobiográfica. Nunca pretendi narrar acontecimentos que realmente me ocorreram. No entanto, a memória pessoal sempre funcionou como um reservatório repleto de anedotas, passagens, eventos e pontos de virada narrativos que, fora do contexto autobiográfico, sempre utilizei sem inibições, misturando-os à invenção.

• O senhor — ao lado de autores como Elena Ferrante e Domenico Starnone — é um autor cuja obra circula muito bem fora da Itália. Como vê hoje a presença da literatura italiana no cenário internacional?

Refletia justamente nestes dias que, neste ano, completam-se 50 anos desde que um escritor italiano (ou escritora, é claro) propriamente dito recebeu o Nobel de Literatura. [O poeta Eugenio Montale recebeu o Nobel em 1975.] Nesse meio tempo — ainda que já bastante distante — houve o Nobel concedido a Dario Fo [em 1997], que, no entanto, jamais se definiria como um “escritor”, pois seu talento ultrapassava os limites da escrita e se realizava plenamente em seu corpo. Todo esse tempo sem um Nobel pode significar apenas duas coisas: ou a literatura italiana é subestimada, ou não tem expressado o mesmo valor que as demais.

• O aumento da xenofobia e da intolerância na Europa tem se mostrado algo preocupante nos últimos anos. Como o senhor enxerga esse cenário e o papel da literatura diante dele?

O papel “concreto” da literatura, diante desse ou de qualquer outro fenômeno, é e sempre será zero. Apesar disso, acredito que a maneira como a literatura pode olhar para esses cenários e narrá-los pode ser — e em certos casos realmente é — algo precioso e imprescindível. Mesmo que, no fim, continue valendo zero.

• Ao longo da história, a violência, em suas múltiplas formas, tem atravessado a vida social e política de vários países. A literatura pode oferecer alguma forma de resistência ou elaboração simbólica dessa experiência?

Claro que pode, e o faz — mas não em nível político ou coletivo, e sim em nível existencial e pessoal, para todos aqueles que, diante da propagação do horror, são tentados pela ideia de renunciar à escrita, dada a sua inutilidade.

• O governo italiano alterou recentemente a legislação sobre cidadania por descendência — tema que toca diretamente a identidade nacional e as migrações. Qual sua posição sobre essa questão que afeta muitos brasileiros?

Sou a favor de uma sociedade aberta, fundada mais no solo do que no sangue. Sou a favor de uma comunidade capaz de se organizar no uso da terra e de seus recursos de modo a não deixar ninguém para trás. Quem trabalha ao meu lado, no mesmo espaço em que eu trabalho, deve valer tanto quanto eu e ter os mesmos direitos e deveres, independentemente de ascendência ou nacionalidade. Essas diferenças deixo para as competições esportivas.

• Seus romances lidam, em geral, com o luto, a infância e suas inquietações, as cizânias familiares. Quais outras inquietações o movem como escritor?

Sempre enfrentei as inquietações que o meu tempo me oferecia, juntamente com aquelas que me trazia o avanço da idade. A inquietação que agora me preparo para viver é a da entrada na velhice, que me verá tornar-me novamente um aluno, obrigado a aprender do zero a viver a vida em uma condição da qual não tenho experiência — também porque meus pais, que poderiam ter representado para mim um modelo de velhice (aliás, dois, já que eram pessoas muito diferentes), adoeceram e morreram antes de se tornarem velhos.