Quando nos damos conta de que os modos de vida hegemônicos começam a ruir, é sinal de que a arte já os percebia frágeis antes que suas estruturas padecessem dos primeiros sintomas. Se um livro escrito em 1969 era atual no seu tempo, e hoje retorna com mais força, pode ser porque falhamos em torná-los mais que um artifício, um artefato, uma obra que teve fim em si mesma. No momento em que a novela A gaiola, do mexicano José Revueltas, é publicada pela primeira vez no Brasil, o país e o mundo convivem com tentativas de apagamento da História e retomada de projetos fascistas e coloniais.

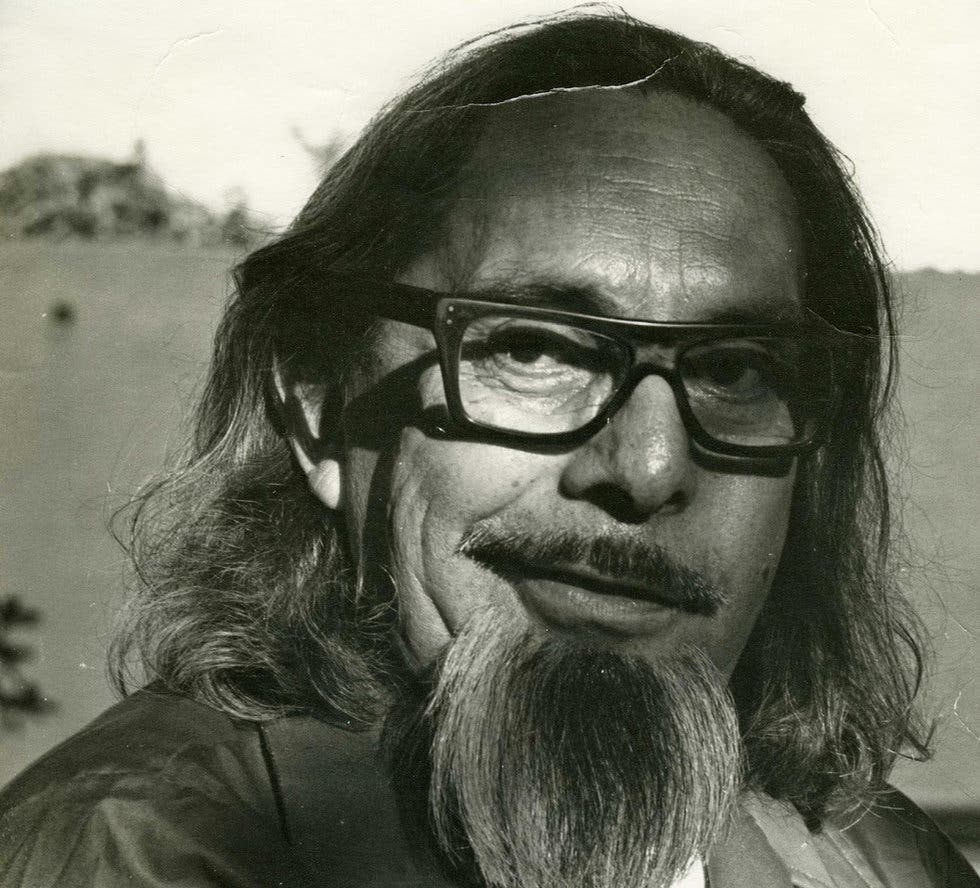

José Revueltas nasceu em 1914, ano da Batalha de Zacatecas, ponto culminante da Revolução Mexicana, quando os rebeldes impuseram uma derrota irrecuperável ao exército do ditador Victoriano Huerta, que renunciaria três semanas depois. Nascido numa família de artistas, teve no irmão, Fermín Revueltas, pintor e criador da revista comunista El Machete, uma referência intelectual. Depois de abandonar a escola e passar a estudar por conta própria, começa uma relação tempestuosa com a militância de esquerda, tendo sido expulso do Partido Comunista Mexicano duas vezes sob a pecha de “extremista de esquerda”, ao mesmo tempo em que se convertia num símbolo libertário e humanista.

Ao longo de sua formação, Revueltas foi testemunha do projeto de uma elite antidemocrática e entreguista, preocupada em restringir liberdades civis e explorar recursos naturais em favor do capital estrangeiro. A conclusão lógica da exploração recorrente de uma classe sobre as demais é a elaboração de uma estrutura que reproduz a si mesma. Para os desviantes, para os que se recusam a trilhar a linha de montagem, o sistema destina o cárcere, o castigo e a tortura. Após a repressão policial aos estudantes, que culminou no Massacre de Tlatelolco, em 2 de outubro de 1968, Revueltas, acusado de liderar o movimento, foi preso em Lecumberri, penitenciária localizada na Cidade do México, onde escreveu A gaiola.

A prisão de Lecumberri foi construída no modelo clássico do panóptico do filósofo utilitarista Jeremy Bentham, no qual há uma torre no centro do pavilhão, cujo ângulo permite observar todas as celas dos detentos sem que eles saibam se estão sendo vigiados — o importante é que tenham certeza de que sempre podem sê-lo, uma vigilância tão eficaz na medida em que ininterrupta e invisível.

O relato de Revueltas se concentra nos personagens Polonio, Albino e o Caralho — assim conhecido porque “não servia para caralho nenhum, com o olho cego, a perna aleijada e os tremores com que se arrastava para lá e para cá” —, que, encarcerados como “macacos”, esperam a chegada da droga, a única via de comunicação que podem estabelecer com seus próprios corpos, claustros familiares, suspendendo a brutalidade da realidade imposta.

Alienação

Os personagens de Revueltas habitam a base dessa estrutura, servindo à manutenção dos processos que os excluem do centro da vida, exceto quando são convocados à construção das engrenagens dedicadas a sufocá-los. A suspensão do mundo dentro do cárcere convive com a exposição das raízes dessa alienação, um conceito caro a Revueltas desde o início de suas leituras de Marx, e que atravessa toda sua obra, de Los días terrenales (1949), seu romance mais conhecido, até Ensayo sobre un proletariado sin cabeza (1962), texto dos mais representativos de sua não ficção.

Não são apenas os presos que habitam este território intermediário em que são número, máquina, corpo não passível de luto: também o vivem os guardas da penitenciária, também eles “macacos” encaixotados, encerrados neste movimento contínuo de infligir e infligir-se violência, de esvaziar a própria vida e a de suas famílias em turnos de 24 horas.

(…) cada um dos macacos dizendo e pensando consigo que estavam ali só para comer e para que comessem todos em casa, na casa onde a família de macacos dançava e guinchava, os meninos e as meninas e a mulher, peludos por dentro, na casa onde o macaco passava vinte e quatro longas horas depois das vinte e quatro de turno na Preventiva, estirado na cama, sujo e pegajoso, as notas dos ínfimos subornos, cobertas de sebo, em cima do criado-mudo, notas que nunca saíam da prisão, infames, presas numa circulação sem fim, notas de macaco, que a mulher esticava e achatava na palma da mão, longamente, terrivelmente, sem se dar conta. Tudo era um não se dar conta de nada.

O elemento da alienação aparece também, é claro, no tema central do livro, o uso de drogas. A droga se converte em braço do poder punitivo, cuja promessa de liberdade, entretanto, não deixa de se realizar. Se as grades o cercam, a única viagem possível é para dentro. Exercer a liberdade, aqui, significa restituir o corpo para si, num processo que recusa tudo que pretende organizá-lo a partir de fora. É conhecida a teoria de Gilles Deleuze e Félix Guattari, elaborada sob o influxo dos protestos de Maio de 1968, na qual propõem um corpo sem órgãos em oposição ao corpo utilitário do capitalismo. Na gaiola, ao tangenciarem a morte por meio da droga, Polonio, Albino e o Caralho se integram ao corpo sem a interferência do organismo.

(…) um corpo que ele resguardava, no qual se escondia, do qual se apropriava, encarniçadamente, com o mais urgente e ansioso dos fervores, quando conseguia possuí-lo, meter-se em seu íntimo, deitar-se em seu abismo, bem no fundo, inundado por uma felicidade viscosa e morna, quando conseguia meter-se dentro de sua própria caixa corporal, com a droga feito um anjo branco e sem rosto que o conduzisse pela mão através dos rios de sangue, como se percorresse um vasto palácio sem aposentos nem ecos.

Mas o corpo drogado se abre para intensidades que podem destruí-lo. A droga impõe seus hábitos, imiscui-se no corpo para reorganizá-lo. O único relógio que importa é o relógio da droga, enquanto a espera é sua estratégia para aprofundar a dominação sobre o corpo. O tempo fora da droga precisa ser ocupado, um tempo perpétuo, que de nada serve, que em nada se altera se não estiver a serviço da necessidade. O movimento dos três homens é o movimento de Sísifo, um eterno recomeçar: “(…) o Caralho lançava seu uivo de cachorro (…) para que o levassem da gaiola para a Enfermaria, onde sempre dava um jeito de conseguir a droga e recomeçar tudo mais uma vez, cem vezes, mil vezes, sem chegar ao fim, até a gaiola seguinte”.

Em face da necessidade, os três homens precisam se movimentar para retomar a autonomia sobre seus corpos. A variável que complica o contrabando, antes processo corriqueiro, é a localização dos detentos, trancados numa gaiola do pavilhão, um espaço exíguo e deplorável que aprofunda o castigo. Amontoados, os três homens se revezam para introduzir a cabeça sobre a prancha horizontal que fecha o postigo, a fim de observar algo da movimentação do pavilhão.

O plano para conseguir a droga depende da mãe do Caralho, cujas condições físicas e psicológicas expõem mais uma vez o funcionamento da opressão, tornada automática à medida que cria e naturaliza o mal: “Assombrosamente tão feia quanto o filho, com a marca de uma navalhada que lhe ia da sobrancelha à ponta do queixo”, a mulher secretamente deseja encerrar esse mal que engendrou: “Morre, porra, morre, porra, morre, porra”. Seu legado é a desesperança, o equívoco, um filho defeituoso e inapto, o único filho que pode nascer de um círculo alimentado pela morte.

Não por acaso a estratégia é introduzir a droga em sua vagina, com a ajuda de um tampão. “Com a senhora as macacas não se metem”, diz Polonio para convencê-la, sem se dar conta de que os guardas (também eles e elas macacos, engaiolados, cumprindo pena) serão apenas os agentes de um desfecho inevitavelmente brutal.

Imagem do pensamento

Nessa altura, o estilo de Revueltas justifica a superlativa afirmação do poeta e crítico Octavio Paz, para quem o autor de A gaiola é um dos melhores escritores de sua geração. Em pouco mais de quarenta páginas, em apenas um parágrafo, o estilo claustrofóbico e urgente da narrativa mimetiza as condições do cárcere, em que o imediato da sobrevivência, da realidade material, se impõe. Mas trata-se de uma materialidade diversa, tangível apenas pela imagem, não pelo conceito; um retrato antimoralista da verdade, como argumenta o crítico Alejandro Sánchez Lopera.

Os corpos de fumaça desfaziam seus contornos, se abraçavam, construíam relevos e estruturas e estelas, sujeitos a sua própria ordem — a mesma que rege o sistema celeste —, já puramente divinos, livres do humano, parte de uma natureza nova e recém-inventada, da qual o sol era o demiurgo e onde as nebulosas, mal tocadas por um sopro de geometria, anteriores à Criação, ocupavam a liberdade de um espaço que se formara a sua própria imagem e semelhança, como um imenso desejo interminável que nunca deixa de se realizar e que, à maneira de Deus, jamais se deixa cingir em seus limites por seja lá o que queira contê-lo.

Para Lopera, o método de Revueltas é similar ao cinema, na medida em que constrói uma imagem cinematográfica do pensamento. O esforço do autor consiste em capturar um ponto, um ângulo de cada vez, num movimento de associação e justaposição contínuas, um recurso por vezes caracterizado como alucinação; mas o que Revueltas busca não é o delírio ou a elaboração do irreal: antes, uma composição fluida, em devir, um retrato da “natureza que se pensa”, desvinculada do processo de compreensão causal, positivista e essencialista, que busca uma Verdade em detrimento das perspectivas.

Trata-se, por fim, de abandonar a verdade do poder, a verdade autorizada e constituída da história eurocêntrica, e abraçar o porvir, transitório e instável, plano a plano, em pleno movimento, uma montagem não apenas capaz de retratar, mas de empreender a fuga do cárcere.