Tradução: José Carlos Zamora

À matriarca dos meus porcos dei o nome de Raquel, ao patriarca chamei Borges. Noe andou pelo Brasil há uns dias, trouxe-me um exemplar do Rascunho e um filhote de piau, o porco brasileiro todo sarapintado que me mordeu a mão quando o acariciei. Chamei-o Dalton, em homenagem ao Trevisan que não deve se lembrar de mim, mas nos conhecemos em Curitiba junto com o Paes muitos anos atrás. Outra hora, dedico-me a esta historinha curiosa.

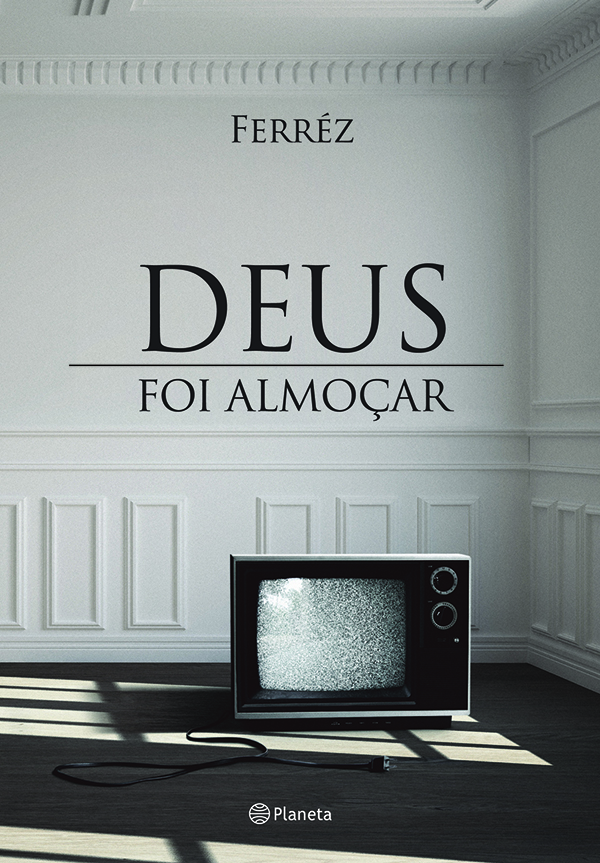

Não posso deixar de comentar que um dos efeitos que esta criação de porcos tem causado em minha provecta pessoa é um apego afetivo que jamais tive com seres humanos. Não tive filhos, não deixei a ninguém o legado da minha miséria, como diria o bruxo do Cosme Velho. Talvez por isso, meus rosados me comovam tanto. Esta semana mesmo, nasceu nova ninhada. O que devia ser somente alegria, tornou-se infortúnio, pois quatro dos sete rosadinhos morreram ao nascer. Raquel grunhia, Borges dava voltas e voltas no chiqueiro. Chorei o flagelo nos ombros de Noe. Batizei os três sobreviventes: ao pretinho dei o nome de Lima, em homenagem ao Barreto; ao que mordeu as tetas da mãe, dei o nome de João, em homenagem ao Antônio. E ao graúdo que rouba o leite da ninhada toda, chamei Ferréz, porque lia esta semana seu novo livro de título bem bolado: Deus foi almoçar.

Quando me chegou o livro fiquei a meditar no título imaginando complementos: Deus foi almoçar e não nos convidou; Deus foi almoçar e, não tendo dinheiro para pagar o PF, acabou levando uma surra do garçom; Deus foi almoçar, foi assaltado no meio do caminho, acabou na delegacia e, voltando, perdeu o emprego; ou, quem sabe, simplesmente: Deus foi almoçar e morreu com uma espinha de peixe atravessada na garganta.

Pois gostaria de falar desta espinha de peixe que me ficou atravessada na garganta ao ler o livro. Mais triste que esta história, só a dor da família porcina perdendo seus filhotes.

Ferréz, os brasileiros sabem melhor que eu, é um escritor que de sua própria comunidade no Capão Redondo chegou ao mundo. Sei que foi traduzido em muitas línguas, em espanhol, inclusive. Que eu tenha visto, não chegou à Argentina, infelizmente. Sujeito engajado socialmente e ativo participante do movimento Hip Hop, soube que ele escreve para os da sua comunidade. Embora, como li em uma entrevista sua, não só para ela, e é por isso que publica em grandes editoras. Um detalhe importante é que, hetero e auto-inscrito na chamada “literatura marginal”, Ferréz faz parte de um grupo de pessoas que não tem vergonha de se dizer pobre, de se auto-afirmar “da periferia”, ou seja, a região suburbana de uma cidade, no seu caso, a grande São Paulo, e que bem poderia ser Buenos Aires, Assunção ou Quito. Estes escritores são os que invejo mais genuinamente, por seu exemplo de liberdade, de ruptura com limites de classe e cultura. Fazem da arte de escrever sua arma legítima. Reinventam a literatura junto com a própria vida. Abrem caminho para leitores novos. Leitores, a propósito, inesperados, pois que vivem em certo estado de proibição de acesso aos livros, a algo tão sublime e mágico como a literatura. E mais que sublime e mágico é a construção pessoal dos excluídos do sistema econômico-político, que só espera deles que se mantenham em guetos, servos para o trabalho explorado. Deixam claro aquilo que todo escritor, independentemente de sua classe social, deve saber: que literatura é poder em um mundo que não deveria ter dono. Também a literatura se liberta por meio de seus novos escritores criadores de uma nova ordem social e política. Verdade que Tolstói, Flaubert e Proust, sendo ricos, também ajudaram na emancipação humana. Cada um, à sua maneira, era engajado. Verdade pior é que hoje não há apenas uma literatura marginal, mas toda literatura é marginal, porque seu espaço na vida em geral é cada vez menor no âmbito de uma experiência social tomada por certa ditadura da imagem, da fama, do dinheiro. Neste cenário amedrontador, sou marginal voluntário neste exílio nos arredores. Melhor a minha pocilga, honesta e sincera, do que a pocilga do mundo.

Temos que levar tudo isso em conta para conseguir ler o livro de Ferréz, porque se o lemos fora de sua circunstância, acontece o que me aconteceu: o efeito de uma espinha de peixe.

A espinha de peixe

Que eu lembre, o livro não menciona nenhuma espinha de peixe. Aos 71 anos ainda tenho memória bastante razoável, mas é bom relativizar. Coisa que todo crítico que se preze deveria fazer. Lembro de detalhes como “vazo” escrito com “z” (Zamora, socorra-me, é assim mesmo?). A espinha não é mencionada, mas poderia ser, explicarei por quê. Antes, contudo, tenho que contar uma história.

Não fosse minha sobrinha Luizita, eu teria morrido engasgado aqui mesmo nesta cadeira na hora do almoço. Neste ângulo da chácara em que posso observar qualquer movimento na pocilga, eu comia a minha ração, como sempre, sozinho e lendo um livro. No caso, o de Ferréz. Foi quando me dei conta do título. Eu mesmo almoçava e não era Deus. O engasgamento foi imediato, pensei que iria morrer. Sobrevivi, meio que por acaso, salvo por Luizita, que chegou bem naquela hora com sua mochila colorida, toda saltitante, e deu-me um soco nas costas. Senti a espinha rasgar-me por dentro, mas fiquei bom na hora. Mais a alegria da surpresa de ver Luizita do que a força do soco. Naquele momento, pensei: devo ter pacto com o da sorte, porque se fosse com o do azar, Julián Ana já era. Luizita veio de ônibus desde Porto Alegre, onde mora. Ela foge para cá quando a escola ou os pais lhe causam problemas. Aceita a contragosto que eu a chame de Luizita. É uma boa menina que respeita os mais velhos, diferentemente do Pereira, que continua me mandando esses livros complicados de avaliar. Espero que o Zamora mantenha esse comentário, porque só escrevo a verdade, e nada mais do que ela.

Luizita perguntou-me como engasguei. Expliquei-lhe que era uma espinha de peixe. Difícil foi explicar que havia a espinha se não havia peixe em meu prato. Não consigo perder o costume de um bom bife bovino mal passado na parrilla. Na próxima encarnação, desejo vir a este mundo com um gosto menos bárbaro. Pois bem, expliquei-lhe então que lia Deus foi almoçar, que Deus não estava ali, do mesmo modo que faltava o peixe. Luizita disse-me: “Titio, na sua idade seria mais provável um infarto, que sempre pode matar”. Pensei: esta chica é sangue do meu sangue, devo prestar atenção no que me diz, pois que me serve de espelho. Desabafei sobre o livro. Ela me aconselhou a dizer a verdade e nada mais que a verdade, na maturidade de seus 15 aninhos. Segundo ela, é melhor escrever mal do que escrever mais ou menos. E seguindo seu conselho, direi o que vi no livro do admirável e sublime Ferréz sob o álacre dessabor dessa vida de crítico.

Em que pese o fato de que o livro tenha toda uma circunstância, que tenha sido um trabalho de anos, que receba o selo da literatura marginal, que Ferréz seja um grande sujeito, este seu livro tem defeitos graves de engolir. Chega-se ao final das 239 páginas com a paciência esgotada. Durante todo o tempo da leitura, perguntei-me por que o livro se assemelha tanto a um roteiro de cinema, a um storyboard e, no entanto, promete a literatura. Verdade que o personagem gosta de quadrinhos e tem um amigo colecionador dessa especialidade, mas o uso no trabalho da linguagem da descrição literal ultrapassa o estilo e cai na repetição em que o sentido se esvazia, dando lugar ao enfado. Claro que ele escreve para leitores não especializados que podem se contentar com pouco. Mas o especializado também tem o direito de lê-lo, o livro está aí vendido em grandes livrarias e numa editora bem comercial. O leitor que conhece literatura poderá desenvolver um afeto infeliz ao esperar literatura e encontrar um roteiro com meia dúzia de características literárias. Despropositadas cenas de sexo, como se fosse uma lei do cinema latino-americano a ser respeitada, são uma prova da precariedade do livro. Talvez que virando filme, o livro possa ir mais longe. Para a literatura, contudo, a obra precisaria ser reescrita.

A forma é conteúdo que se sedimenta. Do conteúdo, ou do argumento, o que dizer? Calixto é um homem de meia idade, cuja característica é ser uma espécie de deprimido sem repertório existencial. É o mais simples dos funcionários de um arquivo e vive um tipo de vida besta. Há coisas interessantes em sua vida desinteressante exposta em detalhes desinteressantes — e mal trabalhados. Ele tem sonhos, mas isso não chega a ser explorado no texto. Ele busca um portal, mas isso fica como a parte malfeita do roteiro, enquanto poderia ter sido o seu grande momento. Há imagens bonitas, como a da morte da cachorra da mulher lavando a calçada, que se perdem na tentativa mal executada e sem vigor de recuperar a linguagem cotidiana. Mesmo a rememoração dos encontros com uma filha ausente, uma ex-mulher meio irritante, não chegam a uma expressão forte. Há um excesso de nojeiras que um esforço literário mais vigoroso transformaria em escatologia para além da banalidade, da displicência e do desleixo, mas que não chegam ao um mínimo de expressão desejável. Chega-se a um tipo fraco de “literatura masculina” em que o “homem” é representado por meio de uma infantilização: menino contente com “nojeiras”. Descrições de masturbação, brochadas, sexo com putas podiam animar a circunstância. Mas as visitas ao banheiro em que o vaso sanitário, o papel higiênico e outras nojeiras do tipo tentam um verismo que não vai além do mais-do-mesmo. Literatura como “cagada” (ajude-me, Zamora, se me expresso mal) pode até virar arte, mas ela existe em todas as classes sociais e não expressa nada de autêntico em termos de literatura marginal. A “cagada” é universal.

Os deuses da expressão popular na literatura, como Lima Barreto e João Antônio, choram como meus leitõezinhos querendo leite e não tendo o que mamar.

A pocilga? Ora, a pocilga continua bastante limpinha.