Romance-síntese

Publicado entre abril e maio de 1888, na Gazeta de Notícias, quando Raul Pompeia contava 25 anos, O Ateneu é um romance-síntese, súmula das conquistas literárias do período, o que o leva a um lugar central na literatura brasileira. Fazendo-se confluência de linguagens e temáticas, foi erigido a partir de hibridismos, em uma arquitetura aberta, que aponta para várias latitudes artísticas.

Se sua matéria narrativa — os meandros da educação de meninos em um colégio interno — e o seu desejo de desnudamento dos episódios vividos e testemunhados pelo narrador cabem perfeitamente no projeto naturalista, então em voga, a sua linguagem remete às poéticas simbolista-parnasianas, diferenciando-o de outros romances da escola de Zola, em que havia uma naturalização da linguagem literária. Dizendo de outra forma, ao realismo temático do romance não corresponde um realismo de linguagem, e sim uma estrutura simbólica e uma escrita altamente artística, numa elevação de tom que se credita ao desejo de colocar véus sobre a matéria sexual.

Embora tal recurso cumpra esta função, os investimentos em linguagem também funcionam no sentido contrário, chamando a atenção para o que se quer revelar. No primeiro encontro do menino Sérgio com Ema, a jovem esposa de Aristarco, o tecido do vestido dela tem um caráter denunciante: “Vestia cetim preto justo sobre as formas, reluzente como pano molhado; e o cetim vivia com ousada transparência a vida oculta da carne”1. Num romance marcado por um rosário de metáforas, esta imagem sedutora de Ema pode figurar como representação da natureza reveladora de um estilo reluzente como cetim molhado, que mais denuncia do que mascara.

Desde os primeiros parágrafos, o narrador deixa claro que não empregará eufemismos. Isso só é possível, dentro da linguagem escolhida, na medida em que os recursos literários são usados para desnudar episódios que desfilarão diante do leitor. Ao mesmo tempo em que se vale de um arsenal poético para desenhar este mundo, o narrador olha todos os eventos como uma criança que desmonta seus brinquedos para compreender o funcionamento. A metáfora não tem uma função prioritariamente estética (como no Parnasianismo) nem de turvamento da percepção do real imediato (como no Simbolismo), servindo para definir com precisão poética os acontecimentos e o caráter dos personagens, desempenhando assim um papel crítico.

Obra totalizadora

Outro nível de superposição se encontra na concepção do autor do que seja romance. Renunciando à maquinaria da ação e do diálogo, tão comum na prática naturalista, O Ateneu cresce em círculos concêntricos, a partir principalmente de reflexões do narrador, como se cada capítulo tivesse uma independência do todo. Contra o presente encenado para o leitor, temos uma ruminação a posteriori do narrador. Assim, tempos e personagens voltam, há saltos e recuos cronológicos, surgem personagens do nada.

Os próprios capítulos contam geralmente com dois núcleos temáticos que funcionam em atrito, dentro de uma perspectiva irônica. No capítulo 11, por exemplo, quando sabemos da morte do solitário Franco, algo que comove a escola, também aparecem o episódio da entrega do busto de Aristarco e seus delírios de imortalidade. Pompeia vai mostrando a fachada das ações humanas e suas reais motivações.

Este dualismo narrativo está dentro do projeto de um romance em que outros gêneros literários se cruzam. Há tanto os recursos líricos, com versos belíssimos (“Entrei pela geografia como em casa minha”), como uma gramática da reminiscência neste romance de formação. Cada episódio é a crônica de um momento do fim da infância, quando o personagem perde a inocência, tudo reelaborado pelo narrador adulto. O menino Sérgio é assim um personagem do narrador, já distante dele. Além da poesia em prosa, da crônica, de contos, compõem a narrativa trechos ensaísticos, pois as conferências próprias de uma rotina escolar permitem a construção de pequenas peças teóricas a partir dos lugares comuns da época. Quero acreditar que os discursos do dr. Cláudio, eivados de preconceitos, não podem ser tomados como ideias do autor. São antes um resumo de ideologias epocais, tal como manifesto em outras vozes fixadas no romance, e operam numa frequência crítica, para denunciar o ideário pedagógico da época, embora em alguma medida apresentem pontos de contato com o pensamento do autor. Um destes casos é o da definição de romance que Dr. Cláudio faz em sua conferência sobre estética: “romance, feição atual do poema no mundo”. É este conceito totalizador que busca Pompeia com O Ateneu, em que o romance se faz resumo de todos os gêneros, de todas as tendências, que se sobrepõem para dar conta da diversidade das experiências de uma época em processo de modernização.

Dentre as muitas faces do romance, uma será a porta de entrada de minha leitura: a sua propalada natureza autobiográfica. O livro seria obra de memórias disfarçadas das experiências de Raul Pompeia no internato.

Esta relação biográfica só pode ser buscada de maneira ampla, como uma verdade cruel sobre aquele mundo, uma vez que a índole altamente literária do romance o retira do plano histórico e o localiza numa estrutura estético-simbólica que atende a outros princípios que não os da fidelidade aos fatos. Ao escrever sobre a própria vida, o escritor está sempre fazendo ampliações, sem as quais inexiste o romance.

Se não podemos ler a biografia de Raul Pompeia na história de Sérgio, podemos tentar compreender qual o procedimento narrativo que deu origem a este romance e quais suas consequências.

Autoficção em alta

Uma das grandes linhas de força da ficção brasileira é a autoficção, que tem nos legado grandes narrativas, pois está em nossa corrente sanguínea. A partir desta modalidade talvez fosse possível compreender melhor a dimensão autobiográfica de O Ateneu, tomando-o como o grande precursor de uma corrente contemporânea.

A conceituação de autoficção é recente. O termo foi cunhado, em 1977, pelo escritor teórico e francês Serge Doubrovsky, em resposta a Philippe Lejeune2, para quem na autobiografia o nome do autor coincide com o nome do narrador, coisa que não aconteceria no romance. Doubrovsky resolve escrever um romance sobre si, fazendo com que o nome próprio apareça espelhado, dentro e fora da narrativa. Na nota introdutória desta obra, ele disse que, além desta vinculação do nome do narrador com o do autor, o que distingue esta modalidade em relação aos relatos de vida ou autobiografias comuns é a aventura da linguagem3. Na mesma linha, Philipe Willemart vai estudar a questão do fim da autobiografia tal como a conhecemos, que acaba corroída por tal desconfiança sobre a verdade ao ponto de se conceber como ficção. Depois de mostrar que o eu sofre uma mudança em sua natureza, tornando-se cada vez mais móvel na modernidade, este autor trata das várias formas de autobiografia, questionando se é possível buscar a verdade sobre um eu tão fluido. Refinando a ideia de Doubrovsky, Willemart acredita que o que distingue a autobiografia propriamente dita da autoficção é a presença de um terceiro eu na escrita, o scriptor, que representa a força estética. No momento de narrar a história pessoal, entra uma entidade autônoma, constituída pelo instrumental literário. Esta terceira pessoa é que dota o autobiográfico de uma autonomia artística: “O limite entre os dois gêneros dependerá da convicção de que o poder da escritura transforma o escritor em autor e manda escrever outra coisa além do que o seu eu havia pensado ou acreditado ter vivido”4. Se contemporaneamente a desconfiança em relação aos fatos narrados é comum à autobiografia e à autoficção, o que as distingue é a pressão de linguagem.

Eus espelhados

Uma pressão muito forte em O Ateneu, latitude estética em que os fatos vivenciados por Raul Pompeia são moldados por uma linguagem que a todo momento está se dizendo literária, tanto em seu acabamento de forma quanto na sua estrutura imaginativa. Para que seja inscrito nesta modalidade nova, falta ao romance de Pompeia a repetição do nome do autor no do narrador. Veremos mais adiante como se dá indiretamente este entrelaçamento. O fato é que, pela primeira vez, na ficção brasileira, um grande romancista lança mão do material autobiográfico de maneira tão desinibida e arriscada para erguer obra ficcional.

Isso só foi possível por sua concepção totalizadora do romance.

Ao incorporar traços da crônica, Pompeia estava abrindo uma nova perspectiva narrativa, perdendo todo e qualquer pejo na hora de usar o material vivido. Em um texto sobre a crônica como especialidade da casa, gênero brasileiro por excelência, Ivan Lessa (1935-2012) lista algumas das razões de isso ter acontecido. A primeira delas é uma consciência nacional “da extraordinária violência com que o tempo vai levando as coisas e as gentes, daí a necessidade de registrar, de alguma forma, o que se passou e passa no âmbito pessoal e intransferível”. Nos trópicos, onde tudo se deteriora mais rápido, onde os prédios antigos sobrevivem pouco ou mal, onde as pessoas envelhecem e morrem cedo, haveria um aguçamento desta violência a ferir permanentemente a sensibilidade do cronista. A outra razão seria a tendência para a valorização do eu. “Somos muito pessoais, vemos e vivemos muito a nossa vida e a celebramos quase no próprio instante em que ela se passa. A crônica é uma autobustificação, por assim dizer”5.

Apenas uma década depois de ter saído do Colégio Abílio, Pompeia vai nos apresentar um romance que, um tanto ironicamente, se quer como crônica de saudades. No próprio relato há esta filiação ao mecanismo da crônica, território dominado pela primeira pessoa, pela presença forte do autor no corpo do texto e pelo desejo de registrar experiências recentes.

Também a poesia lírica brasileira se destaca pela alta pessoalidade, chegando em alguns casos a haver a sobreposição do nome do autor com o da pessoa que se manifesta no poema. Lembremos aqui o estribilho meio fantasmagórico de A catedral, de Alphonsus de Guimaraens:

E o sino geme em lúgubres responsos:

“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!”6

Outro exemplo é o volume Eu. Embora Augusto dos Anjos pregue a dissolução do indivíduo na matéria universal, tudo ali denuncia o poeta e seu nome aparece como solução de rima para um poema de circunstância de 1901, Soneto:

Enquanto outros que podem, dão-te enganos,

Joias, bonecos de formoso busto,

Eu só encontro no primor da rima

A justa oferta, a joia que te exprima

O amor fraterno do teu mano

Augusto7

O presente de aniversário é a rima, metonímia da literatura, da grandeza da arte, que, pelo recurso gráfico, se duplica nas duas últimas palavras: enganos/mano; busto/Augusto. Pela escrita do nome, Augusto dos Anjos se faz inteiro no poema-homenagem.

Já no Modernismo, Mário de Andrade vai dedicar Paulicéia desvairada (1922) ao seu mestre Mário de Andrade e um Carlos Drummond de Andrade coloca na voz de um anjo errado a exortação irônica a si mesmo, comprometendo o poeta e não apenas um eu lírico impessoal na empreitada revolucionária:

Quando nasci, um anjo torto,

Desses que vivem na sombra

Disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida8.

Cito estes casos apenas para frisar a insinuação do eu tanto na crônica, prato típico da culinária brasileira, quanto na poesia lírica, cuja matéria-prima é a experiência vivida, submetida a uma energia de linguagem ora mais forte ora mais fraca.

Em O Ateneu, este mesmo aproveitamento do material autobiográfico, processado por uma linguagem de alta voltagem, vai identificar e explorar uma modalidade nova de ficção.

Assinar a narrativa

Logicamente, no final do século 19, o narrador de O Ateneu não poderia assumir o nome do autor, nem os demais personagens teriam como exibir seus nomes próprios. Esta limitação teórica para inscrever o romance na categoria de autoficção pode ser contornada por outras formas de assinatura da história pessoal de Pompeia no livro.

As relações indiretas estabelecidas entre o Ateneu e o Colégio Abílio são claras — a localização geográfica, o histórico da escola e do educador, a recente passagem de Raul Pompeia por ela. Tudo isso permite que o leitor entre no Colégio Abílio pelas portas do Ateneu, criando uma comunicação subterrânea entre eles. Abrimos o livro de Pompeia e chegamos ao Colégio do Barão de Macaúbas. Na época em que o livro foi publicado, tanto no jornal como em volume independente, Abílio Cesar Borges (1824-1891) ainda era vivo, tinha grande poder no meio educacional brasileiro e seu colégio gozava de prestígio. Era autor de diversos títulos didáticos, com circulação nacional. Seria facilmente reconhecido pelo leitor, mas Pompeia não se contenta em apenas sugerir quem seria o modelo para o seu Aristarco. Ele o desenha, para não deixar dúvidas.

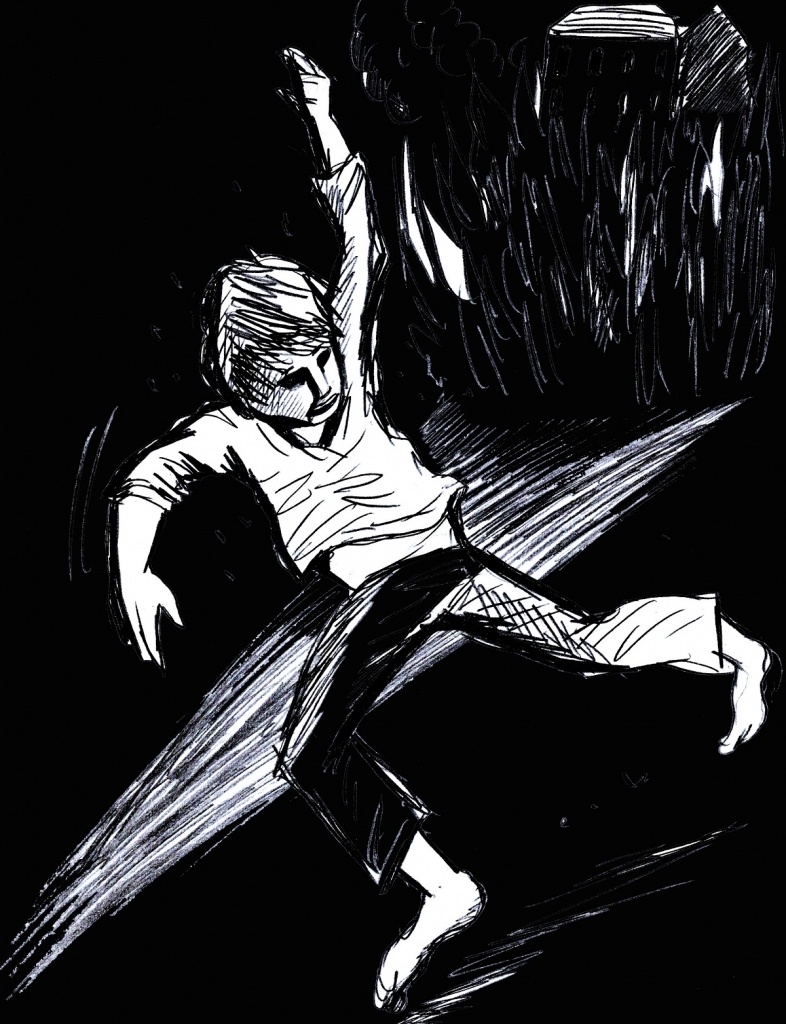

É pelas ilustrações que Raul Pompeia assina a história, fazendo com que Sérgio seja Raul e Aristarco, Abílio no espaço da ficção.

Dentro da ideia que estamos defendendo aqui, de um romance totalizador, as ilustrações são partes constitutivas da narrativa, servindo para criar uma versão plástica dos nomes próprios, tanto do autor como do personagem opositor e opressor do livro. O leitor é informado destas identidades através das ilustrações. E é, dessa forma, que o livro se deixa ler como uma autoficção.

Validade desta abordagem

Esta leitura de O Ateneu talvez desfaça um preconceito crítico que tende a achar que a literatura baseada explicitamente nas experiências autobiográficas carece de valor literário, figurando como arte menor. Contamos com uma grande produção autoficcional que precisa ser lida e entendida dentro de um projeto estético e não como crispações egóticas, próprias dos tempos de Facebook.

A história de Sérgio, réplica ficcional de Raul, nesta perspectiva, ajuda a localizar um dos centros semânticos do romance, que é a defesa do perfil de ação intelectual, que Raul Pompeia levou às últimas consequências, matando-se para não deixar que atos seus ficassem sob suspeita.

Ao narrar a sua passagem pela escola, na qual vê metonimicamente a sociedade brasileira (os alunos eram oriundos de várias províncias), Pompeia faz o elogio da verdade como instrumento de mudança, opondo-se a qualquer edulcoração pacificadora.

Na abertura das recordações, Sérgio conhece o Ateneu pela fachada, em um momento de festa, e se encanta. Extremamente sensível, ele busca um modelo a seguir. Este modelo não pode ser Sanches, seu primeiro protetor, que o leva a uma busca apaixonada pelo saber. Os seus instantes de estudo são uma descoberta do mundo, um dos poucos idílios do livro. Mas logo ele descobre as segundas intenções do colega e sua perversidade. Decepcionado com o mundo baixo das amizades, dedica-se às aulas de astronomia de Aristarco, percebendo o total despreparo do mestre na cena em que ele identifica as estrelas do Cruzeiro do Sul apontando para o lado oposto. Aproxima-se então de Franco, o aluno imbuído de uma humildade religiosa, mas o interesse do outro descamba também para o sexo e ele se afasta. Um novo encantamento, agora na contemplação conjunta da natureza, se dá com Egbert, interrompido pela paixão não efetivada que Ema desperta. Assim vão sendo todas as suas relações, ao ponto de, já adulto, na hora de começar a moer suas reminiscências, Sérgio definir a vida como “enfiada de decepções que nos ultrajam”. Não há estudos, não há amizades, não há amor, não há caráter. Sob total desproteção, ele se faz órfão ao deixar a casa dos pais para viver no internato.

No final do quarto capítulo, depois de reconhecer as más intenções de Sanches, ele tem uma revelação. Só lhe restava buscar a independência. É esta a última palavra do capítulo, destacada com os dois pontos que a antecedem. “Saltou-me nisto, às avessas, o relâmpago de Damasco: independência”. Tal iluminação determinará a sua sobrevivência no meio corrompido. Para manter-se livre, enfrenta os amigos, brigando com Franco, e se rebela contra Aristarco, desfazendo a distância hierárquica entre o menino e o velho mestre, entre o aluno e o diretor. Ao arrancar uns fios de bigode de Aristarco, ataca o centro de seu poder, sua insígnia, recebendo o anátema de parricida. O seu crime maior será o desnudamento das intenções pecuniárias de Aristarco, sempre preocupado com os rendimentos do colégio, mudando seu código de conduta quando é para salvar alunos pagantes. Os jovens perversos e egoístas que Sérgio encontra na escola tem uma continuidade em Aristarco — são as duas pontas temporais de uma sociedade que se retroalimenta. Sérgio decide opor-se vigorosamente a ela, assumindo a insolência e a violência, não se deixando seduzir pelo brilho falso do sistema pedagógico nem se rendendo à adoração cega a Aristarco.

Selvageria da boa vontade

Se o mundo dito civilizado tem tal organização para a mentira, para a idolatria dos poderosos e bem nascidos, para a corrupção da juventude, para a opressão, resta ao narrador valorizar, dentro de uma estrutura de dualidades, a selvageria. Os ecos do naturalismo no discurso do Dr. Claudio servem para formar uma crença na índole indomável da arte. Sérgio o ouve afirmar que “cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, eternamente selvagem, a arte é superioridade humana”. Nos passeios rumo à floresta da Tijuca, escalando morros, ou na excursão escolar no Jardim Botânico, há uma comunicação com este mundo primitivo, que restaura nos alunos o selvagem. Estes afastamentos aconteciam em ritmo marcial, ao som da banda, tentando impor uma ordem militar. E acabavam em confusão, pândega, numa entrega ao caos. “Voltávamos de um dia alegre como soldados batidos.” Depois de um destes passeios, no piquenique no Jardim Botânico, há uma nova manifestação da potência primeva, seja pela chuva que desorganiza a solenidade seja pelo repasto rabelaisiano que ritualiza o canibalismo: “Quando os rapazes sentaram-se, em bancos vindos do Ateneu de propósito, e um gesto do diretor ordenou o assalto, as tábuas das mesas gemeram. Nada pôde a severidade dos vigilantes contra a selvageria da boa vontade. A licença da alegria exorbitou em canibalismo”. Canibalismo simbólico que cifra o descontrole de indivíduos criados sob um regime militar, hierárquico e pervertidamente civilizado. Dentro das dualidades estruturais, é neste capítulo que são narrados dois episódios de insurreição. A agressão física de Sérgio contra Aristarco e a revolução da goiabada, revolta estudantil contra a falsificação da goiabada cascão, feita com bananas — símbolo da pedagogia de Aristarco. A desordem experimentada no contato com a natureza gera reivindicações.

Este valor ficará representado em um personagem que só aparece no último capítulo, fechando o livro. Doente, Sérgio recebe na casa de Aristarco os cuidados amorosos de Ema, por quem está apaixonado. Ema reclama da opressão por parte do marido mais velho e o menino se sente incapaz de fazer algo por conta da doença e de sua limitação de coragem. Mas eis que surge um espírito indomável — Américo. E o nome não é gratuito. Ele traz toda a significação de selvageria, de revolta e de canibalismo relacionada ao homem do continente americano: “Entre os reclusos das férias, contava-se um rapaz, matriculado de pouco, o Américo. Vinha da roça. Mostrou-se contrariado desde o primeiro dia. Aristarco tentou abrandá-lo; impossível: cada vez mais enfezado. Não falava com ninguém. Era já crescido e parecia de robustez não comum. Olhavam todos para ele como uma fera respeitável”. Depois de uma fuga frustrada, ele se torna ainda mais acuado e perigoso, acabando por incendiar o colégio e raptar Ema. É pela violência, pela selvageria que uma estrutura opressora é destruída. Américo fez o que Sérgio não pôde. No final, perdido no meio dos destroços, enegrecido pela fumaça e pela fuligem, Aristarco é comparado a um deus da mitologia tupi, o caipora, entidade associada justamente às matas, às florestas e aos animais de caça. O seu laboratório que adestrava a juventude com mentiras e privilégios acaba destruído pela manifestação da violência das selvas, com as quais o colégio antes apenas se comunicava em excursões inocentes. As forças desordenadoras invadem o Ateneu e o destroem. Este espírito destrutivo tem por finalidade um desejo de construção, como diz Walter Benjamin: “O caráter destrutivo está no fronte dos tradicionalistas. Alguns transmitem as coisas, tornando-as intocáveis, conservando-as; outros transmitem as situações, tornando-as manejáveis e liquidando-as. Estes são os chamados destrutivos”9.

Os dóceis

A independência de Sérgio (e ele tem consciência disso) só é possível porque ele vem de uma família abastada e adquiriu, contra a mediocridade do meio, instrumentos de linguagem. Os alunos do Ateneu podem ser divididos em quatro grandes grupos. Os ricos e socialmente bem postos (filhos e netos de capitalistas ou de políticos), os que pagam em dia as mensalidades mas não pertencem a famílias poderosas, os que atrasam a mensalidade e, por fim, os gratuitos. Diante de qualquer necessidade de punição para servir de exemplo aos demais, Aristarco procura alguém entre os dos dois últimos grupos, para não mexer em seu orçamento. Os com mensalidade atrasada sofrem todo o seu desprezo, e os gratuitos só o são por sua submissão, porque eles se fazem crentes nos valores transmissíveis da casa. No capítulo 7, Pompeia os define:

Havia no Ateneu […] alunos gratuitos, dóceis criaturas, escolhidas a dedo para o papel de complemento objetivo de caridade, tímidos como se os abatesse o peso do benefício; com todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo o de não prestar para nada. Em retorno, os professores tinham obrigação de os fazer brilhar, porque caridade que não brilha é caridade em pura perda.

Ao desmontar mais esta hipocrisia, Pompeia reforça a vocação financeira e publicitária de Aristarco. Será justamente um gratuito, Clímaco, quem erguerá um busto ao diretor, congregando os demais colegas de seu grupo, para externar a gratidão da acolhida. Aos poucos, Clímaco percebe que os pagantes estavam dispostos a dar dinheiro, e só deles vieram as colaborações. Para Pompeia, é um papel de mitificação da classe dominante que se exige daqueles que usufruem da caridade.

E um exemplo real disso se dá com o poeta e memorialista Luiz Edmundo, que ocupou na Academia Brasileira de Letras a cadeira 33, cujo patrono é justamente Raul Pompeia. O grande memorialista do Rio também estudou no Colégio Abílio, na rubrica de gratuito. Seu pai era contador da escola e o diretor acolheu amistosamente o menino curioso. Seu depoimento sobre o educador é vazado nas palavras de mais puro agradecimento: “O bem, o grande bem que eu queria a este velho”. Após sofrer a perseguição dos alunos ricos, por sua roupa rústica, selvagem, que lhe rende o apelido de João Urso, Luiz Edmundo recebe a proteção de Abílio, tornando-se um dócil perene. Mesmo depois que ele se forma e constrói sua vida e seu nome, não consegue se livrar da gratidão. Luiz Edmundo termina o depoimento censurando o seu patrono. O Ateneu, segundo ele, “dessora um pegajoso fel de mau humor e de injustiça. Fui aluno de Abílio Cesar Borges, Barão de Macaúbas. Não sei quem no Brasil melhor mereça os louros de grande educador que lhe cercavam a fronte, de um outro que tão alto elevasse entre nós os princípios da pedagogia. Era pai e era mestre. Conheci-o de perto”10. Eis o retrato esperado que um gratuito faz do mestre, recolocando a coroa de louros que Pompeia lhe tirara pela ironia. Luiz Edmundo conheceu o diretor de perto, mas em posição subalterna, que lhe proibiu, pela chantagem da gratidão, de olhar o homem, tendo visto e reproduzido apenas o mito.

Verdades ferinas

Talvez seja possível afirmar que a autoficção cumpre um papel desmitificador dos mecanismos sociais. O autoficcionista não se contenta em localizar em espaços neutros as suas narrativas. Ele as situa em um tempo, em um espaço e em uma estrutura social, permitindo que, por meio de uma linguagem literária simbólica, o leitor se aproxime do motor oculto da sociedade. A autoficção não seria apenas jogo de revelação e de ocultação de identidades reais e sim uma forma de exercer de modo insolente, desabusado e, portanto, selvagem aquela que, para Michel Foucault, é a mais perigosa das atribuições humanas: a coragem da verdade. Uma enunciação que coloca o seu autor e o leitor em perigo: “A parresía é, portanto, em duas palavras, a coragem da verdade naquele que fala e assume o risco de dizer, a despeito de tudo, toda a verdade que pensa, mas é também a coragem do interlocutor que aceita receber como verdadeira a verdade ferina que ouve”11.

Assim, a violência exercida por Sérgio/Pompeia contra a escola só vai acontecer uma década depois de sua saída. Todos sabemos que o Colégio Abílio não foi queimado, tal como o Ateneu. A violência de Pompeia se manifestou no âmbito da estrutura simbólica e o seu romance é o incêndio de um mundo de mentiras.

Quando Sérgio está adoecido, recebe uma carta de seu pai, que o exorta a não aceitar falsidades. “Para que a mentira prevaleça, é mister um sistema completo de mentiras harmônicas. Não mentir é simples.” E, na página seguinte: “Todos mentem. Os que se aproximam são os mais traidores”. Pompeia vai exercer este direito extremo de dizer de forma amplificada e ferina a verdade. Ele encarna a força selvagem de Américo e, com seu romance, ateia fogo à escola, transformando-a num amontoado de objetos semidestruídos, “mil fragmentos irreconhecíveis de pedagogia sapecada”.

Isso só foi possível porque usou um cenário reconhecido — O Colégio Abílio —, tratado impiedosa e ficcionalmente. Ao renunciar às armadilhas amortecedoras, esta ficção em funcionamento de verdade rompe com a harmonização das mentiras, liquidando-as.

Notas

1. POMPEIA, Raul. O Ateneu: crônica de saudades. Apresentação Ivan Marques; notas Aloizio Leite. Rio de Janeiro: Zahar, 2015, p. 41. Todas as citações do romance serão desta edição.

2. LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico. Organização de Jovita M.G. Noronha e tradução de Jovita M.G. Noronha e Maria Inês C. Guedes. Belo Horizonte: Humanitas/ UFMG, 2008.

3. FIGUEIREDO, Eurídice. “Autobiografia, ficção ou autoficção”? In: Interfaces Brasil/Canadá. Disponível em: http://www.revistabecan.com.br/arquivos/1173617264.pdf. Rio Grande, n. 7, 2007.

4. WILLEMART, Philipe. Os processos de criação. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 146.

5. LESSA, Ivan. Ivan vê o mundo: crônicas de Londres. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999, p.87.

6. GUIMARAENS, Alphonsus de. Poesia completa. Org. Alphonsus de Guimaraens Filho, Alexei Bueno e Afonso Henriques Neto. Rio de Janeiro: Nova Aguilar: 2001, p. 375.

7. ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 43ª edição, 2001, p. 222.

8. ANDRADE, Carlos Drummond de. “Poema de sete faces”, in Alguma poesia. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 15.

9. Benjamim, Walter. Rua de mão única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 237.

10. EDMUNDO, Luiz. De um livro de memórias. Vol. I. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1958, p. 244.

11. FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 13.

NOTA

Este texto é a palestra de encerramento do ciclo Os ficcionistas, sob coordenação de Domício Proença Filho, apresentada na Academia Brasileira de Letras no dia 30 de junho de 2015. As palestras dos ciclos — sob a coordenação-geral de Antônio Carlos Secchin — ocorrem toda terça, às 17h30, e podem ser acompanhadas em tempo real ou posteriormente em www.academia.org.br.