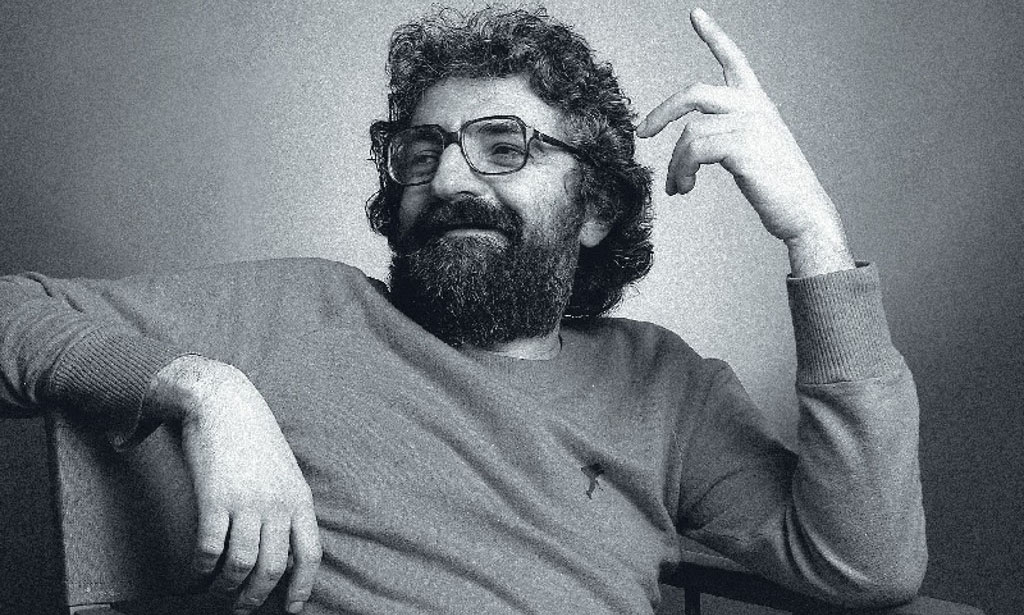

Existem no Brasil apenas dois Clap (ou Claps, como exigem alguns puristas deste nosso maltratado português; opto pelo singular por pura teimosia) a circular vistosos por alhures. Sorte, ou azar, um deles perfurava a eterna neblina de Curitiba. Agora, encontro-o todos os dias. Pertencia ao escritor Manoel Carlos Karam — um sujeito estranho, de olhar taciturno a distância, cabelo e barba compridos, e uma bolsa repleta de anedotas para todas as horas, por mais doentias que estas possam ser. O outro Clap é de um fazendeiro nas redondezas de Galvão, uma cidadezinha perdida no Oeste de Santa Catarina, perto de Chapecó.

(O Clap é um carro estranho. Nem feio, nem bonito. Apenas estranho. De origem inglesa, poucos foram os exemplares comercializados na América Latina, desde o fim da década de 60 e o começo dos anos 70. Por isso, tão raro um Clap a sacolejar nestes tempos de tanta velocidade e pouca paciência. É forte qual um touro enraivecido. Sua falta de beleza é compensada com a força, como um zagueiro desajeitado a brilhar chutões. Não é bonito, mas resolve. As suas linhas (como gostam os especialistas) são antiquadas: meio quadradão na traseira e um pouco abaulado na dianteira: uma mistura de Variant, Fusca e um ornitorrinco. O motor, como já disse, é potente e enfrenta qualquer trecho. Excelente para carregar tralhas e subir morros.)

As descrições um tanto romanceadas me chamaram muito a atenção nos classificados do massudo jornal do domingo sonolento. Recortei o anúncio e a partir daí começou o meu inferno.

Manoel Carlos Karam, sua barba e cabelo compridos esperavam Umberto Eco no aeroporto Afonso Pena, naquele inverno terrível de 1988. As vidraças dos polacos embaçavam, as meninas escondiam os dedos entre as pernas e os moçoilos enchiam a cara de vinho barato. Eco, já gordo e careca, abraçou Karam com a malemolência de um urso que acabara de acordar. Eram amigos há muito tempo. Nada de rádio, TV ou jornal no aeroporto. Só fiquei sabendo da inusitada visita do escritor italiano por meio do diário (coisa de menina?) que encontrei no porta-malas do Clap, agora estacionado na garagem de casa.

Após o efusivo abraço, Karam e Eco foram direto para o Centro de Curitiba. Precisavam caminhar. Deixaram as malas (poucas) no porta-malas do Clap, na época ainda de Karam, e em seus ridículos moletons (até hoje não consigo imaginar Umberto Eco viajando de calça de moletom e blusa de lã; Karam de moletom é uma aberração), foram andar pelo calçadão da Rua XV de Novembro, muito famoso pelas flores que são as eternas coroas no velório de Curitiba. O diálogo entre ambos está quase todo detalhado no diário de Karam (não sei se divulgar tais informações me renderão um processo, mas arrisco para o deleite (ou raiva) de alguns leitores):

— Leu os originais do meu livro? Ainda estou trabalhando nele, mas aquela é a versão quase final. Vou fazer pequenas correções, mas nada que mude o rumo das coisas. Tenho sentido muito frio na virilha, será que é a idade?

— Nada disso, Karam. A idade dói; não faz a gente sentir frio. Dói uma dor insuportável. Li seu livro. Gostei muito do Encrenca como título. Gosto da idéia de confusão. Seu romance diz respeito à presença do leitor na história. E todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho. Gosto disso em seu romance, pois cria várias perspectivas. É claustrofóbico e arejado ao mesmo tempo. Um dia, quem sabe, façamos uma viagem juntos até Relva, para beber uma gasosa no About, aquele bar sem janelas. Acho que estou com uma micose terrível na virilha. Coça demais. Será a velhice?

— Não, Eco. A velhice dói; dói uma dor suportável, mas perene e angustiante. Você vai gostar de Relva. É uma cidade boa para viver, dirigir e jogar futebol. As ruas são largas e dá para correr à vontade, sem se preocupar com a polícia de trânsito e as multas. Mas o pessoal anda abusando por lá e a prefeitura de Relva estuda um projeto para colocar guardas em cima das árvores e de alguns postes com uma máquina fotográfica, com supervelocidade, para flagrar os motoristas mais apressados. Em Relva, imaginação e memória fizeram uma mistura. Imagina se a idéia vai pra frente e a cidade se enche desses guardas aéreos, que antes de existirem já são chamados de pardais. Espero que a idéia não vingue, senão terei de vender o meu bom e velho Clap. Não suportarei andar devagar. Gostou do carro?

— Gostei sim. O Italo Calvino teve um desses durante algum tempo e certa vez ganhei uma carona dele. Não é muito confortável, mas agüenta qualquer tranco. Karam, você já notou que uma história pode ser mais ou menos rápida — quer dizer, mais ou menos elíptica —, porém o que determina até que ponto ela pode ser elíptica é o tipo de leitor a que se destina? Gosto de pensar nisso. De discutir sobre a relação do escritor com o leitor no momento da escrita. O que você acha?

(Conforme anotado em letra miúda, neste momento Karam perdia os olhos nas nádegas avantajadas de uma loira que passava apressada pelo calçadão e sumia entre o povaréu.)

— Karam, eu venho de tão longe para te visitar e estamos aqui conversando sobre literatura, e você prefere olhar uma bunda rebolante. Você não muda mesmo! Os teus livros provam para mim que seria um erro pensar que se lê um livro de ficção em conformidade com o bom senso. Não acha o mesmo?

— Acho que a gente precisa tomar um rumo. Escrever algo que preste, algo que chame a atenção pelo inusitado, pelo diferente, não pelo igual. O que mais me angustia é a mesmice de tantos. Todos fazem igual no teatro, na televisão, no cinema, nas artes plásticas. Acham que a igualdade os levará ao céu, todos. A morte não iguala ninguém, há caveiras que têm todos os dentes, como disse o Manuel Bandeira.

— O Mario Quintana, Karam.

— Que seja, tanto faz. A frase nem é tão boa assim, pode ser atribuída a qualquer. O que eu me indigno é que qualquer ninharia poderia virar uma grande farra, fizemos grandes farras discutindo farras, contando as farras e cada um apostando na própria farra como a maior farra do século, ou como a maior farra do século para a semana seguinte, qualquer ninharia poderia virar uma grande farra, eu cheguei a imaginar um depoimento assim, qualquer ninharia poderia virar uma grande farra, eu não me lembrava nitidamente de qual havia sido a minha frase, uma grande farra poderia virar qualquer ninharia, se pudesse escolher eu teria preferido que qualquer ninharia poderia virar uma grande farra, mas eu me lembrava de que sempre imaginei possível ser perdoado pelas pequenas farras que viraram grandes farras ninharias ou vice-versa, eu sempre acreditei ser possível salvar-se com a expressão vice-versa, sempre que eu me extraviava, eu me lembrava nitidamente, sempre que eu me extraviava tentava escapar com um vice-versa.

— Mas aonde vai parar essa espiral, Karam? Não te preocupes tanto, se há um leitor-modelo para o Finnegans wake, também há o leitor-modelo para o Encrenca. Tudo bem que o Encrenca me parece muito melhor. Você me lembra o grande prestidigitador da literatura mundial: o George Perec.

— Mas eu sou mais bonito que ele, que tinha aquela cara de louco. Mas um sujeito como aquele só podia ser louco, com aquela idéia fixa de escrever um livro tão grande quanto o mundo. Ainda bem que se contentou com o Tentative d’épuisement d’um lieu parisien. Mas a espiral não vai dar em lugar algum. Por que tudo tem de ter um começo, um meio e um fim? É isso mesmo, sou contra as regras que inventam regras. Crio mundos e não consigo mais sair deles, não consigo abandoná-los, os meus lugares me consomem, me afligem e, ao mesmo tempo, me dão imensa alegria. Sempre estou preso, estou eternamente na casa tomada de Cortázar. Vamos parar naquela farmácia da esquina para comprar meu Invetral 7.200. Já não vivo mais sem ele.

— Deixe os remédios de lado; você não é doente. Quer dizer, só um pouco, mas nada sério. Você sabe que o leitor tem de saber que o que está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor está contando mentiras…

— Pare com isso, Eco. Você vive cheio dessas teorias. Aqui nesta cidade de flores e neblinas, todo mundo tem uma teoria para tudo. Todos acham que são os melhores. E na verdade a nossa vida se resume a este calçadão, com um forte cheiro de velório e velhinhos chorosos.

— Não seja tão pessimista e ranzinza. Isso não combina contigo, meu caro Karam. Além do mais, os mundos ficcionais são parasitas do mundo real. E…

— Pare com essa ladainha e vamos entrar neste café. Aquele que vem ali, de calça azul e camisa amarela, é o escritor Manoel dos Santos Pereira. É o cara mais chato que eu conheço. Além do mais, ele me deu um livro dele para ler, um tal de Velhas Coincidências…

Estranhamente, a conversa com Eco acaba aqui. No diário, as marcas das folhas arrancadas. As próximas anotações são sobre um amor juvenil que infernizou a vida de Karam durante longos meses. Mas isso não tem muita importância. Pelo menos, por enquanto.

Durante muito tempo, escondi esta história que conto hoje, um tanto cheia de recortes. Paciência. O diário do Karam caiu em minhas mãos, direto do porta-malas do velho Clap. Comprei o carro e ganhei esta história aqui relatada. O problema é que não consigo acreditar em muita coisa do que está escrito neste diário, que começa de maneira muito estranha: “Capítulo 1, desci pela avenida Imperador apertando o acelerador um pouco mais que o habitual para o trânsito de Relva, a avenida Imperador era larga, eu podia correr além da conta, eu me lembrava nitidamente de estar imaginando que a pressão no acelerador acima das previsões era provocada pela música, eu dirigia ouvindo o Quarteto nº 15 de Verganz, o carro era um velho Clap, ele queria o segundo papel na minha autobiografia”. Arranquei as poucas páginas sobre o encontro de Karam e Eco e as guardei numa obsoleta pasta. Perturbam-me, assim como todo este diário espiralado, com histórias de amor e desilusão, com delírios e lucidez, uma torrente de pensamentos que me tiram da mesmice. Enfim, não devolverei o diário ao Karam, principalmente depois daquela discussão no final do ano 2000, em pleno Jardim Botânico, quando ele me disse: “O Manoel dos Santos Pereira é uma fraude como escritor. Você fica defendendo este cidadão em artigos de jornal. Tenha paciência, Rogério, esse Manoel é o que de mais medíocre existe por aí”. Virei as costas e nunca mais falei com o Karam. Alguns amigos são deuses alheios aos nossos sofríveis defeitos. Manoel dos Santos Pereira é um deles.

Portanto, não devolverei o diário ao seu dono (apesar de agora ele saber que o livro de capa vermelha e letra miúda está comigo), mesmo tendo transformado a minha vida num inferno insone. Não durmo há muito tempo. Fico acordado vigiando o Clap na garagem. É vermelho, com detalhes pretos nas portas e no capô. Minha mulher já me ameaça com a solidão. Não desgrudo os olhos do velho carro. É impossível. Seus olhos me vigiam. O cheiro do vestido está impregnado no banco traseiro, onde Karam e Belbetrana se amaram. O vestido com nódoas da proliferação está no porta-malas, ao lado do diário. Guardo a faca no bolso da calça.

Um dia, quem sabe, venderei esse carro. Mas antes, preciso conversar com Manoel dos Santos Pereira.

P.S. Se soubesse que Wilson Sagae iria se encontrar com Eco (ver página 15), teria oferecido o velho Clap ao italiano, como tentativa de libertação.