Matar o pai talvez seja a melhor maneira de acertar as contas com ele. Não há diálogo, apenas o baque redentor. O resto é silêncio. Motivos, aos filhos, não faltam. Assim como não faltarão aos nossos filhos. Matar alguém é, com quase certeza, um dos grandes desafios do homem. Meio banalizado, diga-se. Desejar a morte do outro não vale, pois isso é demasiado corriqueiro. É claro que entre o desejo e o corpo lívido e frio estirado diante de nós, a viagem é deveras longa. Quase sempre impraticável. A alusão à morte do pai — de maneira violenta, de preferência — é lugar-comum na literatura e, quase sempre, coisa de homem (e, aí, podemos desfilar linhas e linhas sobre o manjado Complexo de Édipo. Poupar-vos-ei de tal suplício). O melhor exemplo, considero, é o de Os irmãos Karamazov, de Dostoievski. Entre os acertos de contas, fico com Carta ao pai, de Kafka, e Quase memória, de Carlos Heitor Cony. Estes não matam seus queridos genitores, mas o amargor e a ironia são doloridos como a lâmina afiada a cortar as vísceras do papai amado.

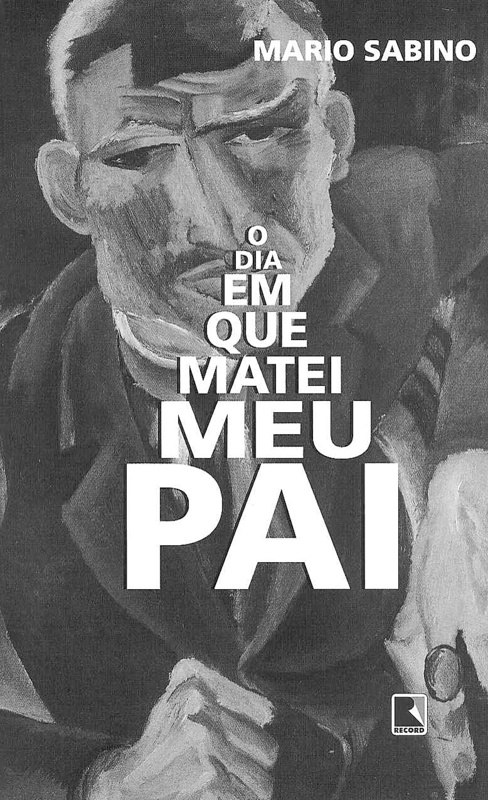

Mas o assunto rende ainda boas incursões. Vejamos o caso de Mario Sabino que, nesta pressa que tomou conta da vida literária brasileira, só estréia agora na literatura, ao romper dos 40 anos, com O dia em que matei meu pai. O título é direto como a paulada que vai derrubar o pai do protagonista. Portanto, estamos diante de um escritor que opta pela história, pela criatividade, longe de invenções lingüísticas ou performáticas. Sabino conta uma história, com começo, meio e fim (?). Há quem execre tal “artifício démodé” e prefira a ininteligibilidade de muitos. Não há surpresas ou reviravoltas no romance de estréia de Sabino, que, carregado pela lida de jornalista, opta por um texto limpo, direto e legível. Estamos diante do assassinato de um pai pelo filho (ah! como me seguro para não escrever próprio filho, como faz a maioria dos colegas). A partir de tal mote literário — lugar-comum, repita-se —, o autor nos coloca diante de um envolvente dissimulador da morte paterna. E ele vai fazer de tudo para convencer uma psicanalista que tinha motivos para o crime. Por tabela (ou diretamente) estará tentando nos convencer, leitores, por que diabos resolveu esmigalhar a cabeça do pai. Neste périplo, há acertos e poucas escorregadas.

O início mostra a frieza e a dissimulação do assassino:

“Matei meu pai como quem mata um inseto. Não, a imagem é falsa, já que na maioria das vezes há irritação, quando não medo, em ação tão ordinária. Divago, desculpe-me. Mais exato seria dizer que matei meu pai com quem respira. A respiração regular, que não exige grande esforço para levar o ar aos pulmões.

Foi com uma paulada na nuca e outra no alto da cabeça. Ele estava sentado no sofá de sua sala, lendo o jornal […].” (p. 9)

O trecho apresenta o começo da conversa com a psicanalista, a quem tenta ludibriar com suas teorias, muitas vezes forçadas e sem rumo. A divagação vai fazer parte destes relatos, intercalados por doses (muito leves) de filosofia, psicologia, religião, literatura e futilidades. Tudo para nos mostrar que o homem ainda não foi capaz de desenvolver “sistemas teóricos” para compreender e justificar a si mesmo. Todo o tempo vê-se que o autor sabe do que fala, poderia aprofundar algumas questões, mas tira o pé do acelerador com o receio de tornar-se enfadonho (perigo dos mais prementes). Há dois fortes indícios para o parricídio: a tentativa do pai em humilhar o filho (principalmente ao dizer que era adotado) e, mais sutilmente exposto, de sodomizá-lo. Motivos bem palpáveis e também legítimos para um assassinato. Mata-se por tão menos. São apenas feixes de luzes que vão sendo atirados neste jogo de sedução e convencimento a que nos convida o protagonista.

Após algumas explicações sobre a vida opressiva que sempre levara com o pai, o parricida mergulha na literatura — esta fábrica de blefes — para tentar ludibriar a passiva psicanalista. É aí que nos deparamos com a leitura do romance inacabado Futuro, título dos mais sugestivos por ambicionar que ele (o futuro) há de existir. Aqui o eterno dualismo Bem e Mal se defronta numa história de diálogos, alguns inverossímeis, principalmente o do encontro entre o padre Farfarello e Antônimo, que está sem rumo na vida após ser demitido e se separar da mulher. Penetramos num jogo perigoso para o autor: o da criação de um romance de idéias, ao que parece ser um dos desejos deste O dia em que matei meu pai. Em Futuro, podemos ler diálogos do tipo:

“— Não confunda as coisas, Antônimo: o tédio jamais move os grandes homens. O que nos impulsiona é a Idéia — que é o mesmo que o Absoluto, a unidade de subjetividade. E o que são esses conceitos senão uma expressão filosófica de Deus na sua plenitude?

[…]

— Ora, ora, então Hegel era mesmo de esquerda…

— Quanto sarcasmo, Antônimo. Você não sabe que os filósofos podem falar verdades sem chegar à Verdade? Muitos se perdem no caminho.

— E quanto às mentiras? Elas podem ser alicerce da Verdade?” (p. 72 e 73)

Este diálogo — no romance dentro do romance, numa metaliteratura, podemos dizer — soa um tanto pretensioso em excesso, assim como todo romance de idéias me parece ser. A salvação de O dia em que… é que não patina apenas no jogo das idéias e se preocupa constantemente com o andar da história, a do parricida. Após o mergulho na trama de Futuro, que compõe o miolo do romance, voltamos ao interessante embate entre o dissimulado protagonista e sua psicóloga. A certa altura, chego a ter pena da interlocutora do assassino. Triste vida a dos psicólogos a ouvir mentiras e loucuras, que são as mentiras passando do estado gasoso ao sólido.

Desesperança

Também podemos ler O dia em que… como um romance da desesperança, do pessimismo. Logo de partida, temos a dedicatória do autor: “aos que sobrevivem”. É a estes sobreviventes — muitos de nós — que Sabino se dirige. Há nas fendas do romance a crítica à hipocrisia da sociedade, à intelectualidade brasileira (quem é ela?), ao mostrar um suposto intelectual que abdica de tudo para abrir uma inusitada/orgíaca churrascaria. Os críticos literários levam uma boa, como diria minha avó, “chapoletada”: “você daria uma ótima crítica literária, sabia? A arte de dizer nada dando a impressão de dizer tudo” (p. 144). Não posso tirar-lhe a razão. Infelizmente.

Sabino também dedica boa parte de seu esforço para tentar provar — ou expor, melhor dizendo — a infelicidade a que o escritor está condenado; a infelicidade como propulsor para a escrita (bem discutível, por sinal): “acho que a literatura é a arte de confirmar a infelicidade humana aos que já são propensos a ser infelizes” (p. 153), o que o autor confirma em entrevista a seguir.

Numa literatura tão afeita ao subúrbio, às mazelas urbanas, aos desvalidos, como tem se mostrado a brasileira e seus novos autores, também é interessante acompanhar o deambular de Sabino por um mundo de riquezas, sofisticação e mesquinharias. A rica soberba do pai — “homem atlético, sempre bronzeado, o bronzeado dos ricos, um dos sinais de sua prosperidade” — infla ainda mais a ira provocada pela indiferença. As duas pauladas na cabeça e o corpo estendido no sofá luxuoso são inevitáveis. Pelo menos para o decidido protagonista.

Mas ao passar por todos estes caminhos (parricídio, filosofia, religião, literatura, futilidades etc.), onde chegamos? Não sabemos. A única certeza de O dia em que matei meu pai é a morte violenta de um pai. O resto são sombras e dúvidas.