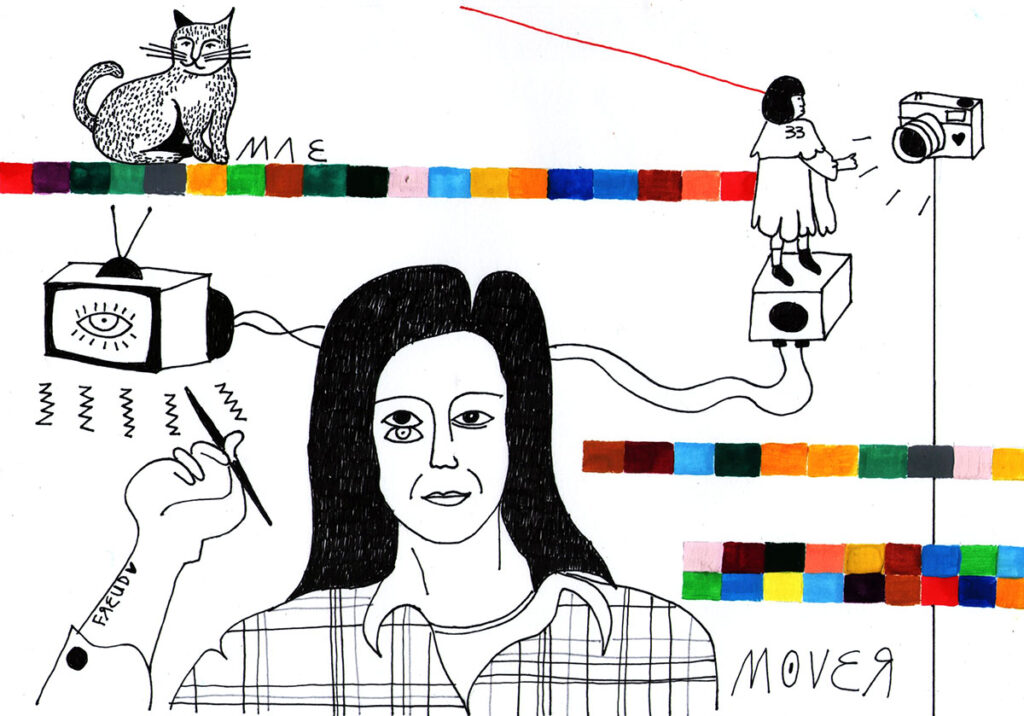

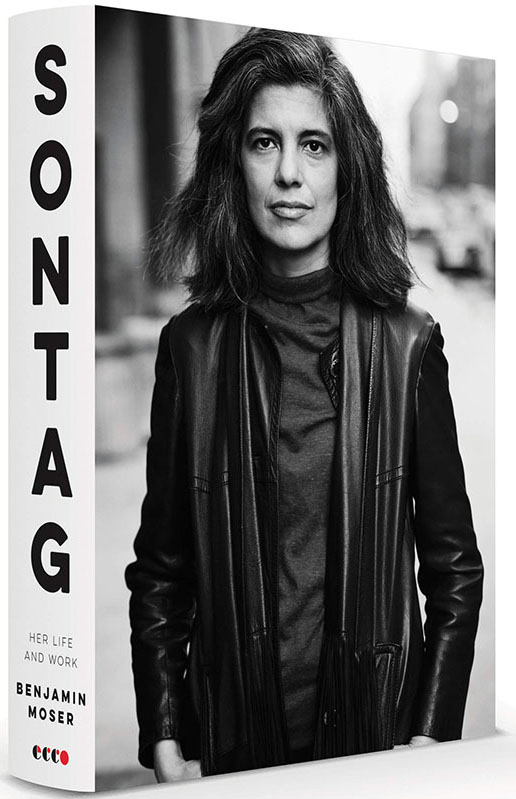

“Como ficar sozinha, como não ficar sozinha — o eterno problema.” Essa frase hamletiana de Susan Sontag poderia resumir as quase 700 páginas de sua biografia, Sontag — Vida e obra, do escritor e historiador americano Benjamin Moser. Recentemente lançada no Brasil, já chegou altamente recomendada: recebeu o Prêmio Pulitzer de 2020. Para escrever a biografia autorizada a convite de David Rieff, filho único de Sontag, Moser teve acesso a todos os arquivos pessoais, fotografias, prontuários médicos, contatos e correspondência acumulados durante os 71 anos de vida da célebre escritora. O resultado concentra-se em uma pergunta: o que movia Susan Sontag?

Para entender a resposta é necessário considerar o que move Benjamin Moser. Nasceu no Texas, em 1976, cresceu nos Estados Unidos e na Europa; é tradutor, fluente em seis idiomas e colunista literário das revistas New York Review of Books e Harper’s Magazine, entre outras. Por sua biografia de Clarice Lispector, Clarice, (Cosac & Naify, 2011), recebeu o Prêmio Itamaraty de Diplomacia Cultural. O volume maciço de material sobre Sontag não o assustaria. Ao contrário, provavelmente sentiu-se desafiado a decifrar a pensadora das artes, de energia invejável desde a década de 1960 até sua morte, em 2004.

Nos 43 capítulos há uma enormidade de referências e relatos detalhados, porém nunca entediantes, sobre acontecimentos de cada época, onde quer que Sontag estivesse. Ela parecia ter um faro que a colocava no local certo para testemunhar grandes mudanças na política e história e, a partir desse fulcro, avaliava suas consequências culturais. Nem sempre acertou, mas Sontag contribuiu plantando a semente da dúvida em terrenos sacralizados por velhas certezas.

As associações feitas por Moser entre o pano de fundo e o pensamento de Susan Sontag revelam uma mulher ambivalente em tudo. É impossível saber a origem dessa fratura, mas ele traça uma rota convincente a partir de centenas de pistas muito sólidas.

Turbulências

Primeiro, os fatos. Susan Sontag nasceu em uma família de classe média judaica nada religiosa, em Nova York, no ano de 1933; poucos anos depois mudaram-se para o Arizona. Quando Susan tinha 5 anos, seu pai faleceu de tuberculose na China, onde trabalhava. A garota, muito precoce (aprendeu a ler aos 3 anos), refugiou-se nos livros. À ausência do pai somou-se o alcoolismo e desequilíbrio emocional da mãe, Mildred, que deixou cicatrizes dolorosas para sempre na menina. Moser mostra como essa dor projetou uma sombra sobre todos os seus relacionamentos: “O medo do abandono — e seu corolário, o impulso para abandonar aqueles que ela temia que estivessem prestes a abandoná-la tornou-se uma marca registrada da personalidade de Susan”.

Em uma resenha publicada na revista Atlantic Monthly, Merve Emre sugere que a visão de Moser apoia-se excessivamente sobre o alcoolismo da mãe, mas essa visão não é especulação, foi extraída diretamente do diário de Susan. A sombra de Mildred explica ao menos em parte as múltiplas perdas emocionais que Susan causou ou sofreu.

De todos que a cercaram, quem mais perdeu para esse lado escuro de Sontag foi seu filho, David. Moser cita, do diário de Susan:

Quase nunca sonho com David, e nem penso muito nele. […] Quando estou com ele, eu o adoro completamente e sem ambivalência. Quando vou embora, contanto que saiba que estão cuidando bem dele, ele se apaga depressa.

Quando o menino nasceu sua mãe tinha apenas 19 anos e o casamento já não ia bem, o que não é surpresa considerando que Philip Rieff, professor na Universidade de Chicago, e Susan Sontag, aluna, casaram-se após dez dias de namoro. Em 1957, Susan mudou-se para Oxford, Inglaterra, para estudar Filosofia, deixando o marido e filho. Nas palavras de David, “você não precisa ser Sigmund Freud para dizer que, se alguém deixa aquele tipo de casamento e um filho muito pequeno é porque em algum lugar dentro de si esse alguém está tentando fugir”. Susan só passou a ter sua custódia quando ele tinha 7 anos. Não era um início auspicioso.

Susan repetiu, por caminhos diferentes, o ciclo de maternidade truncada iniciado por sua mãe. Mildred havia desenvolvido com a filha uma ligação emocionalmente incestuosa, se isso existe, beirando o doentio. Sobre a mãe, Susan escreve: “Ela brincava de flertar comigo, me excitando; eu brincava de ficar excitada (e era mesmo excitada por ela também)”. Susan, por sua vez, era ríspida e desrespeitosa com David. Ora humilhava-o publicamente, ora exigia sua presença a seu lado, a ponto de ainda morarem sob o mesmo teto quando David já passava dos 30 anos. Apesar disso, ele, escritor notável, concordou em ser o editor de sua mãe na Farrar, Straus and Giroux. E não a decepcionou, acompanhou-a nos meses do mais insuportável sofrimento que antecedeu sua morte. As medidas para o amor entre mãe e filho são invisíveis.

Já a Susan Sontag ensaísta e crítica estabeleceu medidas difíceis de se atingir, por sua cultura, estilo e produtividade. Após voltar a Nova York em 1959, divorciada e mais aberta sobre seus múltiplos romances com homens e mulheres famosos, iniciou os 20 anos mais produtivos de sua vida. Artigos seus foram publicados em revistas de renome. Em 1963, aos 30 anos recém-completos, lançou o primeiro romance, O benfeitor, e em 1964 o ensaio que iria revelar seu potencial, Notas sobre Camp. Era uma série de observações bem-humoradas sobre Camp, o estilo que considera algo atraente por seu mau gosto e valor irônico, caracterizado pelo artificial e exagerado. Susan salientou a frivolidade, a defesa antiacadêmica da cultura popular dos anos 1960 como típicos de Camp. Finalizou com um aforismo que, passados 60 anos, ainda serve para esclarecer o que era essa novidade: “A declaração Camp suprema: é bom porque é horrível…”.

Controvérsias e doença

Sua obra inclui romances, peças teatrais, filmes, coleções de ensaios e monografias, pelos quais recebeu numerosos prêmios de prestígio. Em seu engajamento com múltiplas causas, muito do que Sontag escreveu causou controvérsia e, em alguns casos, mais tarde ela mesma viria a duvidar de suas opiniões anteriores, ou demonstrou por suas ações que podia viver o exato oposto daquilo que defendia. Em 1967, por exemplo, afirmou, em um ensaio publicado na revista Partisan Review, que “a raça branca é o câncer da humanidade”, o que naturalmente não passou despercebido. Mas nos diários deixou as pegadas de seus preconceitos.

No verão de 1960 viajou a Cuba. Naquele momento ainda não havia no país o Truman Show que seria produzido mais tarde para alimentar as ilusões dos turistas pseudolibertários. Para alguém que se tornou famosa com sua postura de esquerda, as frases no diário são chocantes: “mau gosto cubano nas roupas femininas, na mobília, etc. […] Piso nu de lajotas mesmo nos bohíos [cortiços]. Ninguém usa tapete ou carpete em Cuba”. Os comentários revelam, no mínimo, ignorância — carpete no Caribe? No máximo, um esnobismo imperdoável — mau gosto nas roupas, ou miséria? Independentemente disso, pouco tempo Sontag já era uma celebridade internacional, uma espécie de rosto do exclusivo círculo de críticos, autores e artistas de Nova York.

Em 1975, foi diagnosticada com câncer de mama, mas apesar — ou por causa — disso, em pleno tratamento, publicou dois livros de ensaios que se tornaram clássicos: Sobre fotografia (Companhia das Letras, 2004) e A doença como metáfora (Quetzal, 2010). No primeiro, analisou o poder da imagem fotográfica, constantemente inserida entre a experiência e a realidade. Uma das conclusões mais surpreendentes por sua presciência é que “atualmente, tudo existe para acabar em uma foto” — isso dito há cinco décadas.

No segundo livro, produzido ainda durante o tratamento, Sontag afirma que “a linguagem sobre câncer utiliza metáforas de forma penetrante, desde a doença até os tratamentos e pacientes”. Ela faz silêncio absoluto sobre sua experiência pessoal com essa linguagem, que frequentemente culpa a vítima para descrever doenças. Após grande sofrimento, venceu a batalha, mas ainda teria de enfrentar a doença duas vezes, em 1998 com sucesso, e em 2004, quando faleceu.

Em todos aqueles anos escreveu centenas de páginas a respeito de graves enfermidades, mas em nenhum momento permitiu que sua emoção aflorasse sobre o papel. Nas palavras de Vivian Gornick no New York Times, “nada poderia induzi-la — nem a guerra, nem um novo amor e nem sua batalha de 30 anos com câncer — a estruturar um texto pelo uso de sua própria experiência pessoal”. Esse esforço por manter separados mente e corpo rendeu-lhe um estilo, “uma rejeição crítica da impotência que vivia”, descreve Merve Emre. Essa autotranscendência era a própria origem de sua produtividade e fascínio.

Consagração

A obra que a consagrou foi Contra a interpretação e outros ensaios (Companhia das Letras, 2020). Lançada em 1966, trata da literatura, do cinema, do teatro, da filosofia e estética, enfim, um pouco de tudo que poderia ser criticado e esmiuçado dentro daquela massa disforme que chamamos de anos 60. Susan personificava o tipo raposa, pela classificação proposta por Isaiah Berlin para escritores e pensadores, que os define como raposas ou ouriços. Raposas apoiam-se em uma variedade de experiências e consideram que o mundo não pode ser definido por uma ideia única, enquanto que os ouriços enxergam o mundo pela lente de uma ideia única, que o define.

A ideia central do ensaio critica a nova abordagem à estética na época, o esvaziamento da importância espiritual da arte em favor da ênfase no intelecto. Na década de 1960 a arte conceitual era a ‘grande onda’. Para explicar seu significado, trazia uma bagagem teórica. Se o ‘consumidor’ não entendesse, poderia ser instruído pela interpretação do crítico, pelo artspeak (jargão especializado do mundo da arte). Por isso, Susan Sontag argumentava contra a interpretação:

A verdadeira arte tem a capacidade de nos deixar nervosos. Ao reduzir a obra de arte ao seu conteúdo e então interpretá-lo, a obra de arte é amansada. A interpretação torna a arte dócil, conciliável.

Sontag não fazia distinção a priori entre cultura popular e erudição, sua curiosidade onívora a levava a investigar tudo que lhe interessasse. Mas, como Moser mostra, Sontag nunca perdeu de vista as qualidades que conferem permanência à obra de arte. Grande número de suas “apostas” foram acertadas; no ensaio Os cadernos de Camus, escrito em 1963, arriscou:

Em Camus não se encontra uma arte ou um pensamento de primeira grandeza. O que explica a excepcional atração de sua obra é […] a beleza moral. Infelizmente a beleza moral na arte — como a beleza física numa pessoa — é extremamente perecível.

Ela estava errada. Camus não pereceu. Em janeiro de 2020, assim que a pandemia de Covid atingiu a Europa, A peste, romance do escritor franco-argelino publicado há mais de 70 anos, passou a ser o mais vendido em muitos países. Não é a beleza moral que os leitores procuram. A peste diminui a sensação de isolamento porque, grande literatura que é, permite ao leitor “viver” a experiência dos personagens e sair ileso.

Quadro geral

Apoiado em inúmeras fontes, Benjamin Moser atribui a Sontag a autoria exclusiva de Freud, a mente de um moralista, um livro oficialmente escrito por Philip Rieff, com quem ela foi casada. Rieff a nomeou como coautora. Com Sontag e Rieff falecidos, é uma contenda sem fim, alimentada por alegações anteriores contra Moser acusando-o de ética profissional questionável, mas que não invalidam seu trabalho. Muito mais importante é o que aponta Alexander Chee, do Los Angeles Times: “A biografia de Sontag [de Moser] é uma educação sobre aquilo que Sontag queria e por que, sobre os mundos que a inspiraram e combateram”.

O maior mérito de Benjamin Moser é a visão de Susan Sontag como um todo, ou melhor, como alguém maior do que a soma de suas metades. Era capaz rever suas posições sobre o comunismo e enfrentar o poderoso establishment cultural de esquerda: “os críticos neomarxistas têm mostrado uma singular insensibilidade à maioria dos traços interessantes e criativos da cultura contemporânea em países não socialistas”. Por outro lado, Sontag nutria uma admiração cega por tudo que não fosse americano e britânico, particularmente em relação à literatura e cinema. Assim termina o ensaio Nathalie Sarraute e o romance:

É hora de o romance se tornar aquilo que ele não é na Inglaterra e nos Estados Unidos, salvo raras exceções: uma forma de arte que as pessoas com gosto sólido e sofisticado nas demais artes possam levar a sério.

As “exceções” não eram raras. A literatura americana e britânica na década de 1960 produziu, entre outros, Uma casa para Senhor Biswas (Naipaul), Laranja mecânica (Burgess), Fogo pálido (Nabokov), Herzog (Bellow), Paris é uma festa (Hemingway), Stoner (Williams), O leilão do lote 49 (Pynchon)… A lista é imensa.

Para alguns críticos, a biografia é redutora porque descreve a vida de Susan como uma batalha entre o público e o pessoal, mas a grandeza da obra está precisamente nessa tradução de uma celebridade complexa. É por essa tensão que o volume prodigioso de fatos e detalhes se sustenta, como em um romance de suspense. O leitor sabe como acaba, mas continua a leitura. Na opinião dos jurados do Pulitzer, “é uma obra construída com autoridade e narrada com pathos e delicadeza, que captou o gênio e humanidade da escritora, paralelamente a seus vícios, ambiguidades sexuais e entusiasmos voláteis”. Mil histórias sobre Sontag descrevem sua conversa frequentemente começando com alguns comentários levemente insensíveis e rapidamente escalando a um nível de ofensa que parecia demente. Como incluir esta informação em uma biografia sem irritar alguém? Como não incluir essa informação? Moser encerra com uma advertência: “A um mundo dividido, ela trouxe um eu dividido. […] E alertou contra as mistificações de fotografias e retratos: inclusive os dos biógrafos”.