As imagens de qualquer barbárie — seja ela distante ou próxima — causa-nos sensações díspares e eqüidistantes na mesma proporção, pois sofremos a dor alheia como nossa e também a ironizamos para refrescar, de alguma maneira, a nossa medíocre existência (a simples existência está encharcada de overdoses de mediocridade): ah! como é bom vislumbrar que há desgraçados do outro lado da nossa janela. Refestelamo-nos na desgraça alheia como porcos a esperar a lavagem (e, aí, comemos nossos próprios restos) e, com a pança cheia, desfrutamos o sono dos afortunados. E isso ocorre todos os dias, principalmente por meio da televisão: são imagens desgracentas que nos esbofeteiam a cara dos mais longínquos rincões — África, Ásia, América Central, Oriente Médio, favelas brasileiras: continentes distantes da nossa confortável poltrona.

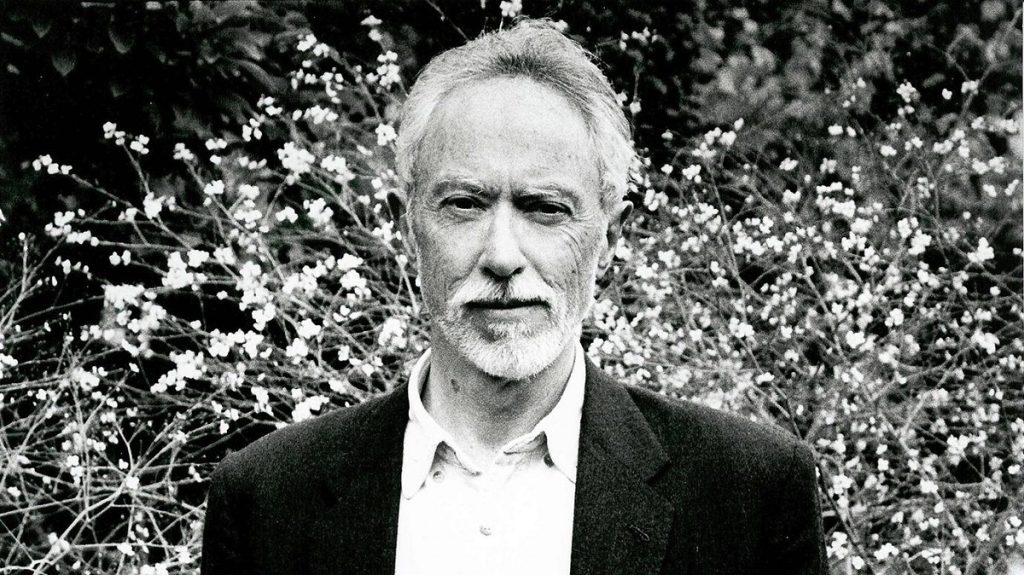

E agora vejo-me diante das lembranças do apartheid (a segregação racial iniciada em 1948 e que começou a esboroar-se no início dos anos noventas) na África do Sul (lembram daquelas nesgas de fumaça todos os dias um pouco antes do “boa noite” do Cid Moreira a inundar a nossa paz do lar. Negros e brancos digladiavam pelo “simples” fatos de serem diferentes. Aquilo sim era espetáculo para nós. Dava até para conversar no ponto do ônibus: “viu só quanta gente morreu ontem naquele país da África”. E as donas de casa nem sabiam onde ficava a África, mas sabiam que ali, sim, morria muita gente. E isso importava muito. “Quanta desgraça!”) ao ler Desonra (Companhia das Letras, 246 págs.), de J. M. Coetzee, ganhador do prestigioso prêmio inglês Booker Prize, em 1983, com romance The life and Times of Michael K, e agora com Desonra: livro espantoso pela força de colocar-nos novamente no epicentro do conflito de raças e cores da África do Sul, no pós-apartheid. E a mirada é com distanciamento, partindo de um detalhe para mostrar um universo imerso no preconceito e no ódio. É apenas uma história que reflete um mundo, um caos social instalado há anos e que, mesmo longe dos holofotes da imprensa, ainda assusta pela força descomunal.

O professor David Lurie, apaixonado pela poesia, é o guia desta trama. Ele, aos 52 anos, é um homem solitário, triste, irônico, inteligente…, e parece ter encontrado um rumo para o fim dos seus dias: não mais se preocupar com o desinteresse dos alunos por suas aulas de poesia e desfrutar dos prazeres entre as quentes pernas da prostituta Soraya todas as tardes de quinta-feira. Simples: comodidade e sexo até que a morte bata à porta. Mas o paraíso carnal e letárgico acaba quando apaixona-se (nem mesmo quando começa a sentir o cheiro do caixão e das velas ao lado do ombro, o homem desiste de apaixonar-se, como se isso fosse paliativo para o fim. Na verdade, é) por uma jovem aluna. É acusado de assédio sexual, desiste de se defender e acaba perdendo o emprego na Cidade do Cabo. Vê-se desempregado e sem sexo, pois há algum tempo a prostituta também o abandonara. A desgraça quase total para um homem.

Para amenizar a tristeza das perdas, Lurie vai visitar a filha, Lucy, em uma pequena fazenda no interior da África do Sul. Lucy é homossexual e acaba de terminar um relacionamento. Pai e filha: sem sexo e frustrados. E numa localidade onde os negros comandam. O leitor refestelasse de alegria: “quanta boa desgraça!” Apesar da lonjura do conforto intelectual da Cidade do Cabo e das aulas na universidade, David Lurie tenta encontrar-se ao lado da filha e reconstruir um amor que esfacelou-se na distância e nas diferenças entre ambos. Mas a aparente paz, mais uma vez, é rompida pelas indeléveis diferenças entre brancos e negros, estes sobreviveram durante anos sufocados pelo poderio branco.

Rodeados por negros, os dois sentem-se (cada uma à sua maneira) vigiados e (des) protegidos. E a desgraça vem por meio de uma das maneiras mais violentas: o estupro. Ao retornarem à fazenda, pai e filha são atacados por três homens negros. Lucy é estuprada e engravida. Laurie tem o corpo levemente queimado. Aí começa o conflito entre ambos. Cada um encara a violação de maneiras bem distintas. Ela a vê como natural, apesar da raiva. Ele, naturalmente, quer a punição dos bandidos e sente-se impotente por não ter poderes para proteger a filha. É a impotência de um homem com mais de 50 anos, entremeio a negros fortes e que dominam uma região como se dela fossem donos por herança e como recompensa pelos tempos de opressão. Passagens como essa são personificações do conflito entre pai e filho, homens e mulheres, negros e brancos. É o ressentimento em seu estado mais puro, como se estivéssemos num mundo fadado a divisões, sem concessões à igualdade, ao respeito e à convivência, meramente convivência, sem maiores privilégios.

A história criada por J. M. Coetzee, que parte de um episódio isolado para dar amplitude a um universo (como fazem todos os grandes escritores) de carnificina e ódio, tem a virtude da linguagem, pois, como é a vida no pós-apartheid, o autor empreende um ritmo avassalador, que arrasta consigo tudo o que possa impedir a fluidez da escrita. As frases curtas e cortes abruptos dão a velocidade necessária a um texto sem retoques. Além disso, tem a virtude — e eis aqui uma função da literatura, por mais batida e desnecessária tal defesa — de debater a sociedade onde está inserido.

Assim como o israelense Amós Oz — cujo ponto nevrálgico da obra é o embate entre árabes e judeus —, que também parte de casos individuais para discutir uma questão ampla, ou ainda como o albanês Ismail Kadaré, que invariavelmente discute em seus romances (leia-se a obra-prima O Palácio dos Sonhos) o totalitarismo e o seu domínio sobre os povos, J. M. Coetzee faz parte de um grupo (exíguo, é verdade) de escritores que deixam um rastro profundo por onde passam, com questionamentos sobre a nossa vida, que cada vez mais, segue seu rumo entre desgraças cotidianas que nos afetam a todos.