Não lhe podes fugir, para onde quer que te voltes,

pois em qualquer lugar a que fores,

te levarás contigo e sempre encontrarás a ti mesmo.

Imitação de Cristo, II, 12, 3.

1.

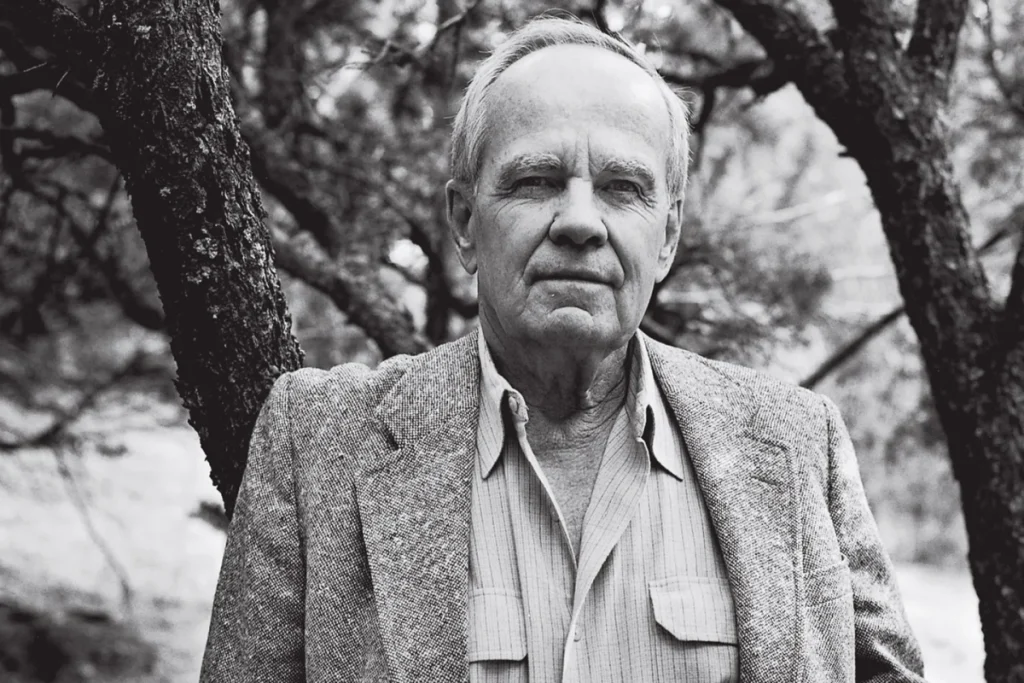

No dia 27 de novembro de 1964, o jovem Charles McCarthy decidiu escrever sobre um sonho que há muito tempo o obcecava. Era assim: ele se encontrava no meio de uma multidão repleta de cegos maltrapilhos, todos à espera de um eclipse do Sol. Eis que surgiu, diante deles, numa espécie de estrado, ninguém menos que Jesus Cristo, que ergueu os braços, pediu silêncio e anunciou que, logo depois que o Sol regressasse, os cegos que estavam ali recuperariam imediatamente a visão. No meio da turba, levantou-se o próprio McCarthy, desesperado; ele perguntou a Cristo: “Cura-me! Podes curar-me? Então — e eu?”. Jesus respondeu que sim, iria curá-lo, e apagou a luz do Sol com apenas um gesto. A multidão esperou por vários minutos enquanto as trevas dominavam tudo. Quando perceberam que o Sol não voltaria, os cegos maltrapilhos se reuniriam, cercaram McCarthy e o lincharam sem nenhuma misericórdia.

Charles transformou-se em Cormac McCarthy e decidiu purgar este sonho nos três romances que iniciaram um dos mais peculiares corpus literários de que já se teve notícia: O guardião do pomar (1965), Nas trevas exteriores (1967) e Filho de Deus (1974). Cada um deles dialoga com uma parte específica da literatura americana, em particular a que é produzida pela região do Sul, agrícola, traumatizada por uma Guerra Civil que a devastou por causa de um sistema de exploração moralmente estúpido — a escravidão. Ao mesmo tempo, também cria o seu lugar próprio dentro desta mesma tradição — um Sul que fica na fronteira com o Norte, uma região montanhosa chamada Appalachia, que nunca se adaptou adequadamente à aristocracia tradicional, muito menos ao progresso tão prometido e enfim trazido pela facção do Norte. Isto resultou em um crescente clima de isolamento cultural perante o resto dos Estados Unidos, que contribuiu para mitos perversos e bizarros sobre a área, como os contos de fantasmas repletos de contrabandistas e assassinos pedófilos, além das anedotas que envolviam o famoso Davy Crockett.

Entretanto, McCarthy não hesita em acrescentar a sua ótica pessoal sobre esses mesmos tópicos, sempre calcada no catolicismo angustiado que o formou desde criança, e desenvolve nos seus três primeiros livros os temas que o seguiriam desde então: a observação detalhada, obsessivamente poética, da natureza como um espelho da alma do protagonista, com freqüência alguém solitário ou arredio a uma sociedade que se moderniza sem nenhum respeito pela tradição que se despede; a solidão como mote principal da condição humana, como talvez a única certeza que teremos enquanto estivermos neste vale de lágrimas; a noção pessimista, quase mórbida, do ser humano, em que um mal lógico é identificado como a origem de uma violência que, se provoca ainda mais desgraça, também pode regenerar o mundo que conhecemos graças a uma ordem ininteligível para nós; o drama de um cosmos que parece estar desencantado e, pior, ausente de qualquer providência divina. Assim, os fatos narrados não são explicados por algum nexo de psicologismo, deixando a história com certo som enigmático que cresce ainda mais nos ouvidos do leitor quando se percebe que tudo isso é emoldurado com um estilo semelhante ao da Bíblia do rei Jaime (a famosa King James Bible).

Em O guardião do pomar, McCarthy também adiciona a sombra de William Faulkner. Ao contar a história de três sujeitos — o velho Arthur Ownby, o contrabandista Marion Sylder e o jovem John Wesley Rattner, filho de Kenneth, assassinado por ninguém menos que Sylder, sem que ninguém saiba disso —, ele procura ambientar o leitor em um conto de perdão e violência, de escolhas que ninguém sabe por que são feitas, para que ele sinta em cada um de seus ossos a solidão que permeia a vida dessas pessoas, a solidão que enfim os faz se aproximarem cada vez mais da morte, seja de si mesmos ou do lugar onde moram, prontos a se tornarem “lendas, mitos, pó”. É um romance que exibe um virtuosismo técnico de deixar qualquer um atordoado; McCarthy não quer apenas mostrar ao leitor que é um mestre da linguagem e da língua; quer provar que tem algo novo que só ele pode contar a quem quiser ouvir.

Talvez seja por isso que Nas trevas exteriores é elaborado como a extensão do sonho que o perseguia desde jovem e sobre o qual escreveu em 1964. A compreensão da mensagem do que lhe é dito — ou melhor, a sua própria incompreensão — é o que ele quer comunicar a um leitor ideal que, sobretudo, não reduza o que está sendo narrado como se fosse algum dejeto psicológico. O assunto aqui é sério: dois irmãos, Culla e Rinthy Holme, cometem incesto e têm um filho, abandonado no meio de uma floresta espessa e escura. Rinthy se arrepende e resolve ir atrás do bebê, agora resgatado por um andarilho que se encontrava pelos arredores. Culla vai atrás da irmã, ao mesmo tempo em que é perseguido por três homens misteriosos que resolvem puni-lo por seu ato hediondo. O problema é que a vingança desta trindade satânica — precursores do juiz Holden, de Meridiano de sangue — será tão violenta quanto o abandono da criança. Com esta trama — que, sem exagero, poderia ser extraída da imaginação de uma Flannery O’Connor —, McCarthy evita qualquer concessão: o niilismo é duro, sujo e terrível — e o que sentimos, ao observarmos o cego que caminha rumo ao pântano sem que ninguém o avisasse disso, no final deste livro brutal, é que estaremos condenados à condição perpétua de órfãos, seja dos homens, seja de Deus.

Ainda assim, “Deus” é a palavra que surge no título do terceiro romance de McCarthy — Filho de Deus. Como se fosse um irmão gêmeo mais atormentado do Bartleby de Herman Melville, o livro conta o fiapo de uma vida — a de Lester Ballard, um ser literalmente subterrâneo, necrófilo, estuprador, andrógino, que perturba o cotidiano de uma pequena cidade da Appalachia. Parece ser alguém muito desagradável — e é. Ocorre que McCarthy nos aproxima dele, entendendo suas ações não para perdoá-lo, mas para não julgá-lo, pois como o próprio narrador afirma nas primeiras páginas — “ele é um filho de Deus, quem sabe se em tudo semelhante a você mesmo”. Portanto, ninguém pode vê-lo como alguém inferior, especialmente o leitor. McCarthy pretende que olhemos no reflexo de Lester Ballard para nos educarmos no mal que age no mundo e que opera sobretudo dentro de nós mesmos, independentemente se quiser continuar sendo filho daquele que deveria ampará-lo, mas resolveu olhar para o outro lado.

2.

Será este sentimento de desamparo que emoldurará as peripécias de Cornelius Suttree, o personagem que dá nome à primeira obra-prima de Cormac McCarthy, Suttree (1979), talvez o único romance que pode ficar emparelhado, em termos de estatura literária e beleza estética, ao Ulysses(1922) de James Joyce. Os paralelos são evidentes: além do trabalho de ourives com a linguagem, com frases que cruzam a primeira com a terceira pessoa em descrições da cidade e da natureza, entrelaçadas com o universo íntimo do protagonista, o escritor se baseia na própria biografia — criado na cidade de Knoxville, apartado de uma família de posses, angustiado com o sentido da própria existência — e usa de um universo de desesperados, apelidado por Paulo Faria (o tradutor de McCarthy para Portugal) de “a aristocracia do rebotalho”, para tirar sarro da condição humana, mas também refletir sobre ela com tamanha amargura que, da mesma forma que Stephen Dedalus e Leopold Bloom, o que ele pretende é reconhecer em si mesmo se a vida tem alguma dignidade, mesmo com toda a desgraça que a consome.

E assim como o clássico joyceano, a resposta é afirmativa. De todo modo, Suttree tem de atravessar a “noite escura da alma”: mora em um barco imundo à beira de um infecto rio Tennessee; trabalha como pescador de peixes podres; vê constantemente o espectro do irmão gêmeo que morreu no parto; não consegue agüentar uma bebedeira com seus amigos; sofre com a morte do filho pequeno que deixou com sua esposa; é incapaz de ter um relacionamento decente com qualquer mulher, salvo uma prostituta que brinca de ser uma dama burguesa; tem febre tifóide; e, last but not least, decide ir embora de Knoxville, para o Oeste americano. As únicas pessoas com quem consegue entabular algum diálogo com começo, meio e fim são um velho que cuida dos trens da cidade e que sempre pensa em se matar, um negro pobre agonizante e Harrogate, um jovem delinqüente que gosta de seviciar melancias. Tudo descrito com um ar gaiato, ao mesmo tempo em que as trevas não hesitam em dar o seu aceno, como se Huckleberry Finn andasse de mãos dadas com William Wilson.

A partida de Suttree para o Oeste não é um acaso na obra posterior de McCarthy. Será nesta região, tão mítica para os americanos quanto as montanhas da Appalachia, que ele ambientará a sua segunda obra-prima, Meridiano de sangue — desta vez um feito que não deixa nada a dever ao Moby Dick de Herman Melville. Ambos os livros têm a sua “baleia branca”: em Melville, é o mamífero que todos nós conhecemos de cor e salteado; em McCarthy, é um homem misterioso, o juiz Holden, albino, desprovido de pêlos, enorme na altura e na largura, perito em armas brancas e de fogo, culto em várias línguas, um gentleman que encanta as mulheres com suas danças e, ao mesmo tempo, estupra criancinhas, escalpela índios apaches sem nenhuma hesitação e anota minuciosamente todas as coisas ao seu redor em um livro de couro para depois apagá-las de sua existência, sem deixar nenhum rastro.

Apesar do seu fascínio, o juiz não é o personagem principal de Meridiano de sangue. Na verdade, o romance é narrado do ponto de vista de alguém chamado simplesmente “kid” (garoto). Logo na segunda página do livro, ele é esquecido pelo pai — órfão de mãe, largado no mundo — e leva um tiro nas costas aos quinze anos de idade, algo muito comum no Texas de 1849. Envolve-se com um bando de mercenários, mas logo se vê no meio de um ataque de apaches (por ironia, uma das cenas mais sublimes da literatura americana, que coloca McCarthy no mesmo patamar de qualquer mestre da língua inglesa). Vai para a prisão e logo depois é contratado pelo capitão Glanton para ir com seu grupo caçar mais índios e um tal de Gómez. Será ali que reencontrará um sujeito que sempre o acompanhou desde os tempos de infância, o juiz Holden.

A oposição moral entre Holden e o “kid” é o que dá uma força majestosa ao livro. Nada escapa ao olhar implacável e imparcial de McCarthy: o céu, as estrelas, os crepúsculos, as pessoas, as armas, a passagem do tempo, o sangue que sai aos borbotões, como se fossem as pinceladas de um pintor macabro de um quadro que será concebido com a tela dos seus músculos e da sua pele — tudo isso cria uma estética da violência que, contudo, sem estetizá-la, se apresenta ao leitor como um problema moral repleto de ambigüidade, provando que, apesar de todo o caos, há uma ordem nele que poucos têm a coragem de aceitar. O “kid” é uma dessas pessoas; ele passa por um aprendizado da sua própria violência e a dos outros para depois, ao reencontrar o juiz no final do romance, chegar à conclusão de que há algo além das carnificinas que testemunhou. De certa forma, todos os romances de McCarthy são peregrinações que educam seus personagens (e o próprio leitor) nas lições do mal, e isto não seria exceção com o pobre garoto que finalmente se depara com o juiz que sempre desejou ter a sua alma.

A última conversa entre os dois é antológica. Após ouvir o juiz explicar que a guerra é seu deus, que ela sempre será constante e que agora ela começará a perder a honra do sangue derramado, o “kid” apenas retruca: “Você não é nada”. E então Holden complementa: “Suas palavras têm mais verdade do que imagina. Mas vou dizer uma coisa. Somente aquele homem que se consagrou inteiramente ao sangue da guerra, que conheceu o fundo do poço e viu o horror de todos os ângulos e aprendeu enfim o apelo que ele exerce no mais fundo de seu íntimo, só esse homem sabe dançar”.

Neste trecho, Cormac McCarthy faz o elo entre Suttree e Meridiano de sangue, explicitando também o “centro secreto” que organiza todos os seus outros livros. O juiz se vê como um suserano, o príncipe das trevas que também é um cavalheiro, como diria o Shakespeare do Rei Lear, alguém que usa da desordem da violência para reordenar o cosmos que comanda, justamente o cosmos onde também vivemos — e dessa forma a violência aparentemente regenera o que já estava decaído e dá um novo impulso para um mecanismo de imitação que, graças à catarse, à purificação das emoções, impede que o ser humano continue a perceber o mal alojado em seu coração. O “kid” reconhece o engano desta armadilha — assim como Cornelius Suttree. Quando este está no hospital, delirando devido à febre tifóide que tomou conta do seu corpo, alucina com os pecados do seu passado e, ao mesmo tempo, liberta-se deles, ao chegar à conclusão de que só existia um único Suttree e de que “todas as almas são solitárias e são uma só”. Não existe catarse neste mundo, é o que parece nos dizer McCarthy. O que não queremos aceitar é que estamos literalmente abandonados neste universo, seja pelos outros, por nós mesmos, pelo cosmos ordenado por um mal lógico e ativo e, principalmente, por Deus. E compreender isso implica em uma “arte da perda” do qual o juiz Holden sem dúvida é um mestre. Contudo, ele não tem a integridade moral de um “kid” e de um Suttree. Mesmo assim, estes dois usarão de estratégias ousadas para continuarem a ter algum efeito prático na ordem deste mundo e manterem a sua unidade como seres humanos: no caso de Suttree, terá de viver em um exílio interior que poucos suportariam; e no de “kid”, será a resignação de sofrer uma morte sacrificial pelas mãos do juiz — um fim assustador, mas sublime, para quem teve a coragem de identificar o príncipe deste mundo pelo seu verdadeiro nome: o nada.

3.

Até 1992, a literatura de Cormac McCarthy era conhecida apenas por alguns especialistas, e ele vivia quase na penúria para escrever os seus livros. Com a publicação de Todos os belos cavalos, a primeira parte da Trilogia da fronteira, a situação muda: agora era procurado pelo New York Times e, apesar de ter dado uma entrevista meio relutante (McCarthy odeia explicar seu próprio trabalho), foi vencedor da famosa “bolsa do gênio” da Fundação MacArthur, o que lhe possibilitou os fundos necessários para escrever este épico melancólico sobre o fim de um mundo.

Este mundo é a fronteira entre o Texas e o México, um lugar onde ninguém sabe o que é a realidade e o que é apenas um sonho, onde começa a vida e quando surge a morte, o que é um homem e o que é um animal. Tal indefinição de limites marcará a trajetória de John Grady Cole, um rapaz de dezesseis anos que, insatisfeito com a decadência de sua família, decide partir com um amigo para o México, ambos confiantes em suas capacidades de vaqueiro, especialmente a de conversar com cavalos como se fossem reflexos de sua própria alma. Obviamente, Grady só encontrará obstáculos, entre eles a paixão mal-sucedida por Alejandra, a belíssima filha de um rancheiro, que resultará em uma prisão injusta em uma cidade esquecida por todos, cenário ideal para que ocorra uma tragédia. Em uma prosa de intensidade lírica com inúmeras referências às aventuras pastorais que formaram a literatura americana, McCarthy esconde o jogo até explicitar a sua verdadeira intenção: Grady Cole faz o seu aprendizado sobre o Mal, desafiando o abandono de todos sobre todos, e pagando um preço caro por isso — no caso, a noção de que, para sobreviver nesta terra, não há outra forma exceto praticar uma violência brutal pela qual ele será o único responsável.

Esta lição do deserto cresce de maneira quase profética no segundo romance da Trilogia, A travessia (1994). Aqui, temos o jovem Billy Parnham, também de dezesseis anos, que, ao se deparar com uma loba perto da casa de seus pais, decide retornar com ela ao México, por um simples motivo: está prestes a parir seus filhotes. Determinado a não abandoná-la a qualquer custo, Parnham cruza a fronteira sem pensar nas conseqüências do seu ato, o que dá chance a McCarthy realizar um “verdadeiro milagre da prosa”, nas palavras do poeta Robert Hass, em um dos mais belos episódios já registrados em qualquer romance, digno do Faulkner de O urso ou do Graciliano Ramos de Vidas secas. Não há uma fronteira imaginária na relação entre Parnham e este suposto animal devorador: um se transforma no outro, sem que a irracionalidade domine o lado humano, deixando-o à vontade para tomar suas decisões arriscadas, mesmo sabendo que ele terá de inevitavelmente atravessar a katabasis — o esvaziamento de si e do mundo ao seu redor, o despojar-se de tudo e de todos, muito próximo da agonia, até se reencontrar com um Deus que lhe parece indiferente e distante, mas que, como o Sol, também brilha indistintamente sobre quem quiser aceitá-lo nessas condições.

Estas condições são apenas três: o confronto com a dor, o aprendizado da morte e a resignação com a perda, sintetizados no crepúsculo que é a velhice de todos nós. Tanto John Grady Cole como Billy Parnham terão de lidar com elas em Cidades da planície (1997), o último volume do ciclo. Eles se encontram em um rancho que será em breve desapropriado pelo exército americano; Parnham ainda não superou os eventos que o traumatizaram no final do romance anterior; e Grady Cole se apaixona por uma prostituta epiléptica chamada Magdalena, também objeto de desejo do seu cafetão, o perigoso Eduardo. Diferentemente dos outros dois livros, nos quais o estilo levava à violência e à descrição minuciosa da natureza como espelho da alma em um paroxismo de virtuose, McCarthy decide escrever de uma forma mais esparsa e elíptica, uma característica que se acentuaria em sua fase tardia. A tragédia acontecerá de qualquer forma; a única coisa que nos interessa aqui é o que podemos aprender com ela. Mas como sabemos que não há catarse no universo de McCarthy, ele também decide mostrá-la como um ritual sacrificial em que alguém terá de morrer como um mistério pascal para que o progresso enfim surja e mate o espírito de uma vez por todas. Quem aceitar isso não apenas dominou a “arte da perda”; também se tornou o profeta de um mundo que ainda desconhecemos, um mundo que talvez só exista em nossos sonhos mais secretos.

É este domínio da forma e do conteúdo literários ao retratar o mistério de um cosmos cada vez mais opaco que faz de Cormac McCarthy um escritor infinitamente superior aos mestres do pós-modernismo, como Thomas Pynchon, Don DeLillo e David Foster Wallace, seus contemporâneos mais próximos. Apesar do inegável talento destes três, nunca sabemos se o que eles querem dizer se encontra no reino do sublime ou no da simples paródia. Para eles, a linguagem é um meio para descortinar o mundo por meio de uma ironia que pode esconder, na verdade, uma alma com a profundidade de um pires. Não há nada disso em McCarthy: o seu uso da linguagem é considerado como arcaico, devido ao sopro bíblico que a anima, mas também tem uma modernidade que não a torna datada; ele não se permite cair nas arapucas sedutoras do esteticismo (e talvez seja por isso que afirmou uma vez que nunca entendeu as obras de Proust ou Henry James, os estetas por excelência); e, sobretudo, há uma qualidade visionária em suas tramas que impede que qualquer crítico caia no reducionismo intelectual ou ideológico.

A Trilogia da fronteira dá as diretrizes corretas para interpretarmos a obra de Cormac McCarthy como uma única e prolongada visão. Segundo o crítico literário Wilson Knight, em seu The wheel of fire, uma visão que se apresenta como obra de arte é um todo simbólico que não pode ser interpretado apenas por meio de suas partes. Cada detalhe, mesmo que pareça insignificante, mesmo que pareça fora do propósito de uma “harmonia artística”, tem uma relevância intrínseca porque, tal como um sonho, ele dirá alguma coisa que só será compreendida após muito tempo. A visão, como bem disse C. G. Jung, “rasga de alto a baixo a cortina na qual estão pintadas as imagens cósmicas, permitindo um vislumbre das profundezas incompreensíveis daquilo que ainda não se formou”. No epílogo de Cidades da planície, um Billy Parnham idoso e solitário conversa com um homem misterioso que pode ou não ser a própria morte. Ele narra um sonho que, no fim, se revela como a matriz de outro sonho, repleto de sacrifícios a serem feitos, de tribos barbáries que substituirão os ídolos dos deuses pela desonra do sangue. Quem é o sonhador e o que é o sonhado? Ninguém parece chegar a uma conclusão. Dessa forma, a fronteira em que vivemos, a tênue linha vermelha que nos separa do outro mundo, se torna indistinta, imperceptível. “E é assim que os meus livros devem ser lidos”, é o que nos diz McCarthy, em conjunto com o psiquiatra suíço. “Como um anúncio de outros mundos. Como um aviso do obscurecimento do espírito. Como o anúncio das fontes originárias da alma humana. Como a previsão do futuro que ainda virá. Como a pergunta que jamais será respondida, nem pela afirmativa, nem pela negativa”.

4.

Todavia, como ainda estamos sujeitos a viver neste mundo, não há outra maneira de continuarmos o nosso aprendizado exceto pela via negativa. Se a Trilogia da fronteira era também um painel histórico que se passava entre os anos de 1930 e 1950, com um pequeno episódio ocorrido em 2002, no limitar do segundo milênio, em Onde os velhos não têm vez (2005), ambientado na mesma região dos livros anteriores, entre o Texas e o México, temos uma melancólica coda situada no início dos anos 1980 em que a brutalidade dos cowboys foi substituída pelo niilismo dos cartéis de droga. Aparentemente, a história é muito parecida com uma trama policial comum: Llewellyn Moss, um veterano do Vietnam, encontra por acaso uma maleta com dois milhões de dólares ao se deparar com quatro corpos que foram vítimas de uma emboscada. Decide ficar com o dinheiro, sem pensar no que aconteceria com seu casamento com a jovem e a inocente Carla Jean. O que ele não esperava é que seria caçado por Anton Chigurth, um assassino implacável que pensa somente na sua vontade de matar, e que ela está a serviço do acaso. O único que pode ajudá-lo de alguma forma é o xerife Bell, um homem prestes a se aposentar e que vê o mundo do qual julgava fazer parte desaparecer sem nenhum aviso.

Novamente, McCarthy inverte as expectativas: a prosa é econômica, seca como o deserto, indicando o desencanto dos personagens a um cosmos que não dá nenhuma outra explicação para as atrocidades cometidas em seu palco. O que seria uma historinha de “gato-caça-rato” se transforma em um questionamento existencial sobre a tragédia da velhice e a nossa impotência de não fazer o bem que deveria ser realmente feito. Apesar de a crítica ter prestado mais atenção em Anton Chigurth — um trocadilho com a ton of sugar (uma tonelada de açúcar), o que indica a piscadela de McCarthy para entendermos que o tal criminoso não passa de uma paródia do juiz Holden, acentuando ainda mais a perda da nobreza na guerra e do sangue já anunciada em Meridiano de sangue —, o eixo principal do livro é o xerife Bell. As cinqüenta páginas finais do romance são de uma melancolia assustadora; Bell visita um tio que não consegue mais encontrar Deus nos seus momentos finais da sua vida; não consegue impedir que uma inocente seja sacrificada por Chigurth; e sonha com seu velho pai que, apesar de tudo, sempre o ensinou que se deve continuar a carregar a tocha de um mundo que se despede e levá-la adiante, custe o que custar.

O mundo que termina é também o tema de The stonemason, a primeira peça de McCarthy, publicada em 1994. Aqui, o local é a Louisiana de 1971, e o centro do drama é a família Telfair, composta por negros que ainda sofrem com a segregação racial do Sul, mas unida pelo trabalho quase esotérico de serem pedreiros e construtores. Ben Telfair é um jovem que tenta manter a tradição ao aprender os segredos do ofício com seu avô centenário, mas parece que o resto da família não entende isso: o sobrinho Soldier entra para a criminalidade, o pai de Ben mergulha em dívidas intermináveis, sua irmã Carlotta se vê perdida no meio de tantas mudanças sociais e sua esposa Maise é um jovem advogada que acredita que o melhor para os negros não é apenas o trabalho árduo, e sim também a luta pelos direitos civis. A batalha de Ben contra a modernidade é inútil; a família fica despedaçada e a tradição dos pedreiros se perde finalmente com a morte do patriarca. A dúvida o domina, mas algo o compele a continuar, sabe-se lá a razão. Talvez porque ele tenha de carregar a sua própria tocha e não tenha mais ninguém para passar adiante.

Esta imagem da tocha que é levada por um descendente ou um sucessor é o leitmotiv principal de A estrada (2007). É o romance mais recente de Cormac McCarthy e o que lhe deu a consagração definitiva: um prêmio Pulitzer, a lista dos mais vendidos nos EUA e até mesmo uma entrevista peculiar a Oprah Winfrey, que elegeu o livro como o melhor do ano. A trama é de uma simplicidade aterrorizante: após um acidente nuclear jamais explicado, em um mundo pós-apocalipse, desprovido de todos os confortos materiais que conhecemos, um pai e um filho tentam sobreviver em uma longa estrada que percorre do Oeste ao Sul do país (simbolizando assim um retorno de McCarthy à região da Appalachia onde iniciou a sua obra), lutando contra os canibais que podem devorá-los ou com o desespero que quer possuir suas almas. Nesta saga, o estilo atinge o máximo de depuração; não há uma palavra sobrando, nenhum gesto a mais. Tudo conta para o efeito da máxima emoção. E mais: apesar de McCarthy continuar com o seu carinho pelas trevas, parece que ele também acredita em uma certa soberania do bem, em algo que sustém nossas ações neste vale repleto de criaturas subterrâneas que exploram nossos sonhos, mas também de peixes que escondem em suas escamas o esboço do mapa de um cosmos que se prepara para ser renovado.

Contudo, continuamos fadados a nos encontrar com o abandono. Em The sunset limited (2010), uma admirável peça teatral que mostra como McCarthy domina a técnica do diálogo tão bem quanto um DeLillo, temos algo ainda mais simples. Dois homens, um branco e um negro, conversam em um apartamento despojado, porque o primeiro resolveu pular na frente de um trem — o tal expresso do metrô que dá título ao drama — e o segundo o salvou. O negro é um crente que acredita em Deus e em Jesus Cristo; o branco é um professor intelectual, relativista, ateu, mas no fim se mostra como a pura essência do niilismo, perfeitamente articulado em palavras e sentenças tão sublimes que fica difícil não se deixar contaminar pela dúvida e pela escuridão anunciada. No final, impotente para impedir que o professor saia do apartamento e enfim encontre a morte tão desejada, o negro se ajoelha e pergunta a Deus por que não lhe foi dada a linguagem necessária para persuadir o infiel. “E eu? E eu?”, ele repete, até as luzes finalmente se apagarem no teatro.

Esta também foi a mesma pergunta que o jovem Charles McCarthy fez no sonho que descreveu em 1964: “Cura-me! Podes curar-me? Então — e eu?”. Agora, como o velho e sábio Cormac, próximo dos oitenta anos, sabemos que ele dedicou A estrada, uma singela história de amor entre um pai e um filho, ao seu caçula, John Francis. É o aviso de quem dominou a “arte da perda” e aplicou à exaustão o ensinamento contido em Imitação de Cristo, clássico do século 16: “Não lhe podes fugir, para onde quer que te voltes, pois em qualquer lugar a que fores, te levarás contigo e sempre encontrarás a ti mesmo”. Fugir de quem ou do quê? Na obra de Cormac McCarthy, seja lá qual for a época em que vivemos, seja lá onde nós estivermos, a única coisa que confrontaremos somos nós mesmos e, ainda que Deus exista, este não poderá fazer nada a respeito disso. Porque o abandono é também um salto rumo a uma incerteza que une as nuances da luz e das trevas. Até lá, estaremos sempre no meio de uma multidão repleta de cegos maltrapilhos, prontos para nos estraçalharem — e seremos incapazes de ver no eclipse da nossa alma que o futuro não é, nunca foi e nunca será para os fracos de coração.