Fernando Bonassi disse em alguma entrevista, muito tempo atrás, que o maior pecado de um escritor era “escrever em primeira pessoa”. Nessa época ele era um modelo, para mim, do que um autor contemporâneo poderia fazer. Eu tinha vinte e poucos anos, estava apenas começando. Ele, aos trinta e tantos, aparecia nos jornais com seus livros, filmes e peças de teatro. A condenação à primeira pessoa me ficou entalada na garganta. Narrar a partir de um “eu” era uma fraqueza? Mas era o único caminho que eu enxergava… as frases em terceira pessoa me pareciam de uma falsidade insustentável. “Ela pensou isso”, “ela fez aquilo” — eu não conseguia escrever assim.

Bonassi se formou em cinema, na mesma universidade onde estudei. Quando eu estava no terceiro ano, meu professor de Roteiro começou a escrever uma adaptação cinematográfica de Um céu de estrelas — primeiro romance de seu ex-aluno. Numa didática experimental, o professor convidou a turma do quarto ano a colaborar nessa adaptação. Fiquei de fora, mas aparecia às vezes para observar as reuniões (sem poder palpitar). Um filme sendo criado ali na minha frente. A partir de um livro inventado por alguém que tinha sentado naquelas mesmas cadeiras, tinha assistido às mesmas aulas. Procurei os livros do Bonassi num sebo — Um céu de estrelas e O amor em chamas, volume de contos — e senti que a vida começava a acontecer.

Era o primeiro escritor brasileiro vivo que existia como uma pessoa real, para mim. Antes disso eu lera Fernando Sabino e Rubem Fonseca (vivos na época), Ruth Rocha e Ana Maria Machado (minhas paixões infantis). Mas eram pessoas de outra geração, já estabelecidas e distantes.

Ficou não sei quanto tempo parado ali, a poucos centímetros da porta. Ficou controlando a coisa. Um cara precisa de um método, era o que ele pensava.

Assim começa Um céu de estrelas. Esse jeito de escrever, com palavras do dia a dia, vagabundas e meio imprecisas — “não sei quanto tempo”, “a coisa”, “um cara” — me parecia a única forma honesta e possível. Essa é a linguagem que falamos, eu pensava, por mais banal e menos literária que pareça.

Mas… e a terceira pessoa?

Vinha tendo uns acessos e se sentia muito inseguro quanto a poder ficar repentinamente nervoso, muito nervoso.

Precisava ter coragem para impor essa voz despersonalizada. De onde ela vem? Ela vem: dá as caras assim, chega e pronto, se garante. A voz chega como o personagem: bate na porta da mulher que não o quer. Força-se sobre essa mulher, despejando sobre ela toda raiva que sente por tudo que ele não tem.

O homem preferia os revólveres. Preferia os revólveres por uma razão muito simples: não te deixavam na mão. E um cara precisa de um troço seguro pra se proteger (…) Quando o vendedor deitou no balcão o “Colt Police Positive Special”, o homem ficou emocionado (…) Bom, naquela ocasião não tinha dinheiro pra esse Colt. Levou um Taurus, um Taurus 32. Foi o que ele tirou do paletó e apontou pra mulher.

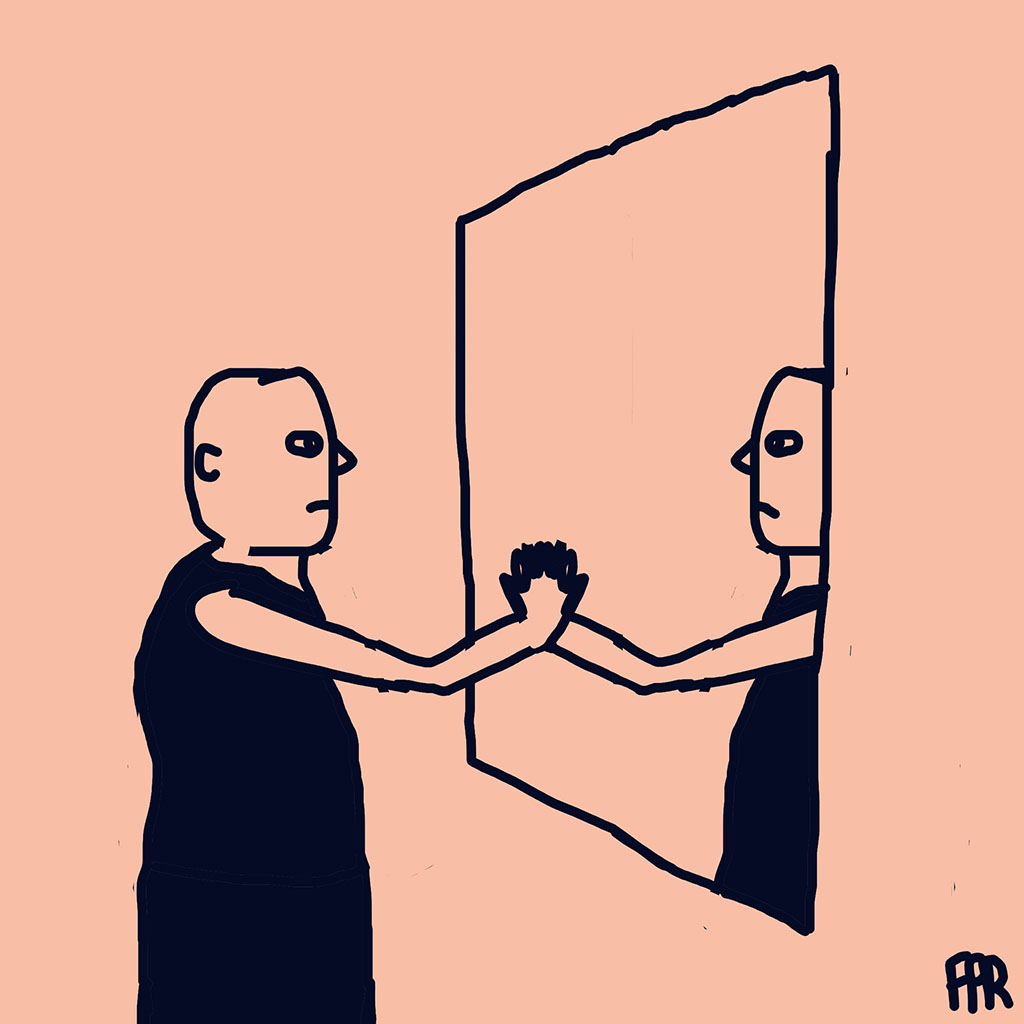

A raiva. A injustiça. Ele tem o direito, o mundo é que está errado. Mas como ficariam essas linhas, em primeira pessoa? Faria tanta diferença?

“Eu preferia os revólveres. Não me deixavam na mão. Quando o vendedor deitou no balcão o Colt, fiquei emocionado. Não tinha dinheiro, levei um Taurus. Foi o que tirei do paletó e apontei para a mulher”.

Minha primeira personagem, apresentei em primeira pessoa: “Não sei de outras mulheres, só sei de mim”, ela dizia. Durante anos acreditei que era, sim, diferente. Que a primeira pessoa era mais honesta, que a objetividade era artificial.

Mas eu poderia ter escrito em terceira pessoa. “Ela não sabe de outras mulheres, só sabe de si.” Seria melhor ou pior? Seria mesmo tão diferente? Há décadas cometo meus pecados em primeira pessoa, mas hoje vejo que a melhor pessoa é a possível: a voz com que você consegue escrever. Primeira, segunda ou terceira, o que você puder. Acredito nisso. Ou, melhor: “Ela acredita nisso”.