O célebre poema Odisseia descreve o retorno de Ulisses, herói da Guerra de Troia, à sua terra natal. O regresso a Ítaca se alonga por exaustivos dez anos e, no decorrer do trajeto, ele enfrenta uma sequência de perigos que parece interminável. Por conta da extensão percorrida, e de tantos percalços, o termo “odisseia” passou a nominar qualquer jornada mais demorada, sobretudo se marcada por contornos épicos. Do particular, o sentido se espraiou para o geral. E é aqui que começa outra viagem. Embarcamos na Grécia, vamos desembarcar no Brasil.

Corria o ano de 2005. Eu bebia meu chope num bar de Copacabana quando fui abordado pelo jornalista Bráulio Neto. Ele queria me apresentar ao cantor e compositor Moacyr Luz. O Moa, como é conhecido, também se dedicava na ocasião a derrubar algumas tulipas no tal boteco e havia confessado ao nosso amigo em comum o desejo de publicar um livro. O papo engrenou. Logo soube que guardava dezenas de crônicas então recentemente escritas, todas sobre o universo da boemia.

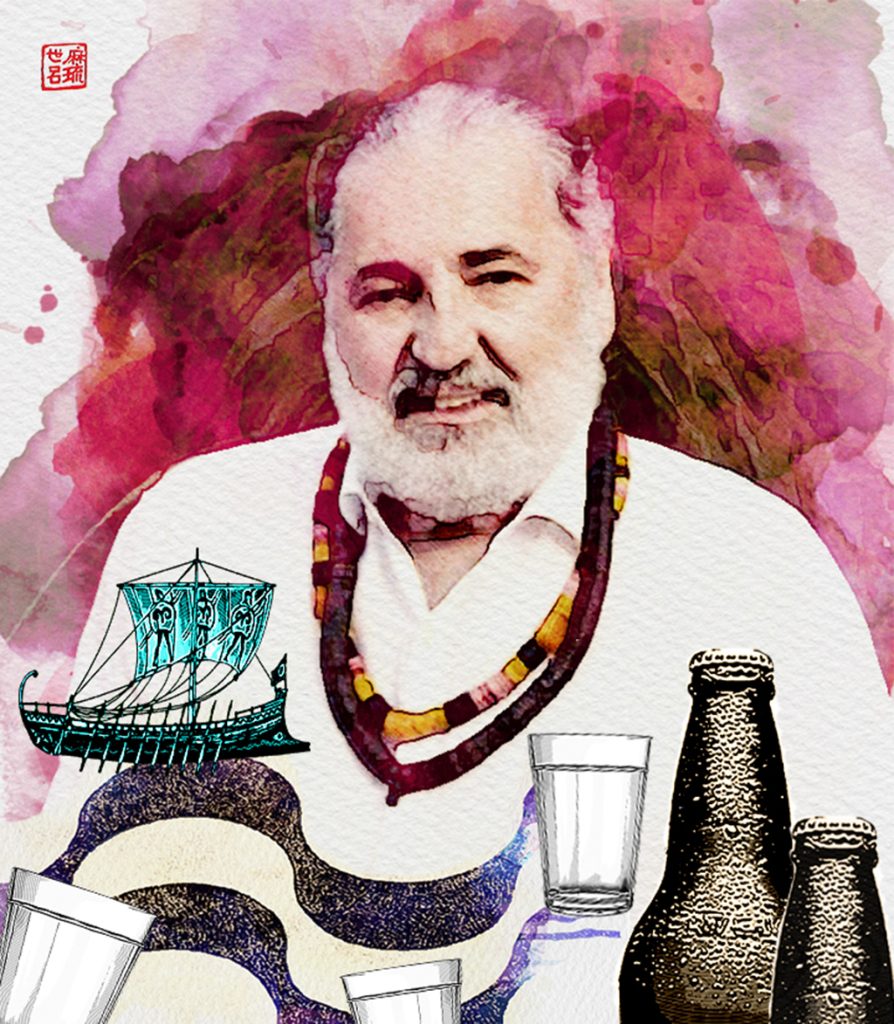

Daí para o livro, não demoraria. Assumi o papel de organizador, demos uma guaribada nos textos, juntamos entrevistas com alguns dos mais reluzentes personagens da noite carioca e o craque Jaguar entrou com as ilustrações. Antes que o ano terminasse, tínhamos em mãos o Manual de sobrevivência nos butiquins mais vagabundos. Com “u” e “i”, na grafia consagrada por Aldir Blanc.

Ao saber do lançamento, o jornalista Álvaro da Costa e Silva me telefonou. Marechal, como todo mundo o chama, comandava o suplemento Ideias, no Jornal do Brasil, e havia emplacado uma pauta sobre o livro na editoria Rio. A proposta, segundo me disse, era promover um périplo pelos bares citados nas crônicas. Por questão de zelo com a saúde dos envolvidos, firmamos um total de dez estabelecimentos.

Na semana seguinte, estávamos eu e Moa sentados no bar Varnhagen quando o Marechal chegou, trazendo a tiracolo ninguém menos que Evandro Teixeira. Sim, o genial fotógrafo que registrou as manifestações estudantis de 1968, eternizou imagens de Pelé e Ayrton Senna, além do centenário da saga de Canudos. Foi a senha: o bagulho era sério.

Começamos a beber na mesma hora, salgando a boca, entre um chope e outro, com as pataniscas de bacalhau da casa. Fechada a primeira conta, e num estado etílico ainda sob controle, partimos para o Paulistinha, na Rua Gomes Freire. E de lá para o Paladino. O giro terminou no Bar do Sérgio, antigo armazém de secos e molhados na Rua do Jogo da Bola. A tarde caía lentamente e entornávamos algumas ampolas quando soou a Ave-Maria. A música emanava da igreja vizinha e foi a deixa para concluirmos, no quarto bar, a pretensa série de dez.

Sensato, o Moa pegou o rumo de casa. Já Marechal e eu deliberamos que a circunstância pedia uma saideira. Então lembrei do Bar do Zé, pérola encravada numa ladeira do Catete, onde às quintas-feiras costumava encontrar os amigos. O carro do jornal já tinha partido, seguimos de táxi.

A turma estava na área, como sempre. Cadeiras na calçada, silêncio garantido pela vizinhança pacata, tudo no tom para fechar um dia memorável. Pedimos duas cervejas e o Marechal foi ao banheiro. A conversa progredia tranquila, no ritmo dolente das boas resenhas, quando chegou de volta à mesa. Sem a menor alteração, nos informou que tinha sofrido um assalto. Ele, o João Paulo Cuenca, a Cecilia Giannetti e outros amigos que, por alguns minutos, haviam deixado a área externa e entrado no bar.

Marechal era o único a não demonstrar o menor abalo. Como não carregava celular, ao contrário dos demais, o assaltante lhe pediu o dinheiro. Ao que retrucou:

— Tô liso.

Mostrou a carteira vazia.

— Aqui só tem a foto do meu cachorro, o Ulisses.

Desconcertado e cheio de pressa, o ladrão subiu em sua moto e se mandou. Mas o clima havia azedado. Passamos na delegacia do bairro para fazer o boletim de ocorrência e, finalizada a burocracia, alguém sacou a sugestão: uma saideira de fato, e sem assalto. Afinal, o tradicional Café Lamas estava a poucos metros.

A noite parecia não ter fim. Encarei dois ou três chopes, mas logo avisei que iria embora. O grupo decidiu ficar. Como já estávamos todos no esquema imagem da Globo e som da Band, antes de sair peguei furtivamente o gravador do Marechal. Ali estava a íntegra da entrevista feita ao longo da tarde. Meti no bolso da calça.

Acordei, ressaqueado, com a ligação do Gustavo de Almeida. Aflito, o editor do jornal informava que a matéria programada para o domingo não poderia sair, já que o Marechal não sabia onde estava a fita.

— O gravador está comigo! — anunciei, com o orgulho brilhando de tão lustrado.

— Não, cara. Ele tirou a minifita de dentro do gravador, com medo de perder.

Malandro demais se atrapalha, já diz o ditado. Mas a urgência naquele momento era encontrar a gravação. Telefonamos para o Lamas, para o ponto de táxi que ficava na entrada do bar, para as outras pessoas com quem tínhamos dividido a mesa. Nada.

Eu já lamentava o trabalho perdido quando o celular tocou. Era novamente o Gustavo.

— Achamos! — disse, entre gargalhadas.

— Não acredito! Que maravilha. Onde estava?

— Na carteira do Marechal. Guardada num escaninho com a foto de um cão.

O cachorro Ulisses, que nos salvou mais uma vez, encerrando a epopeia.