Em 2075, o Brasil chegou a um milagre estatístico: um bilhão de habitantes, sendo 800 milhões escritores. Não eram autores aspirantes, poetas de guardanapo ou romancistas de mesa de bar: eram escritores com ISBN.

A crise começou quando a população alfabetizada percebeu que escrever dava mais prestígio, e, consequentemente, mais seguidores, do que ler. Abrir um livro era passivo, submisso, quase humilhante. E convenhamos: ninguém gosta de admitir que outra mente teve uma ideia melhor que a sua. Exceto alguns adoradores de fake news das redes sociais.

Assim, a cada bebê que nascia, já se imprimia seu primeiro livro na maternidade. O título era sempre o mesmo: Meu primeiro grito, publicado em capa dura, com prefácio redigido por algum algoritmo. O cordão umbilical mal caía, e já havia fila para autógrafos no berçário. Nada mais brasileiro do que já nascer com débitos na gráfica.

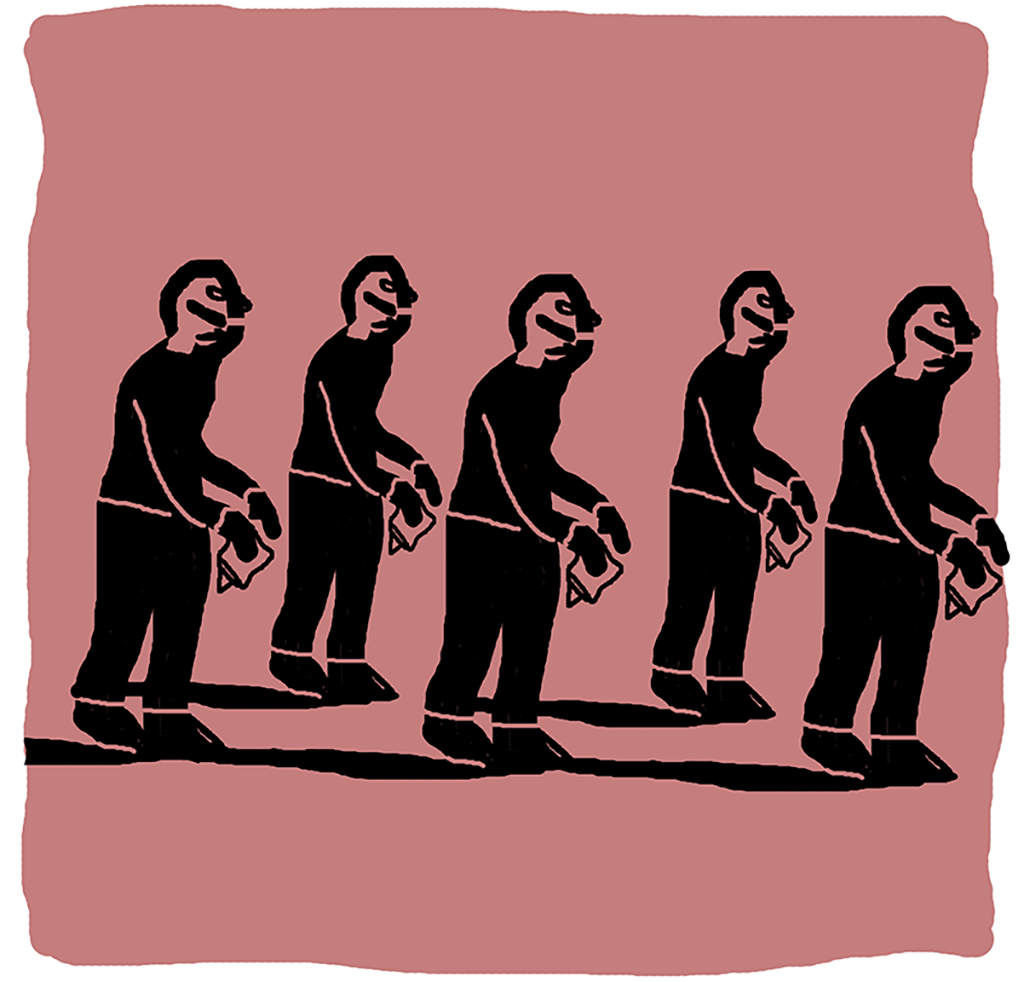

Mas, como em tudo, os problemas logo vieram. Com 80% da população formada por literatos, o mercado editorial tornou-se uma feira livre em que cada barraca oferecia não frutas nem legumes, mas romances de 700 páginas sobre a “saga íntima de um dentista incompreendido” ou poemas exaltando a textura do doce de jaca.

A moeda deixou de ser o real para virar a resenha. Quem acumulava mais resenhas, mais abastado se tornava. A inflação não era mais de preços, mas de adjetivos.

Restavam, portanto, 200 milhões de leitores: todos tratados como celebridades. Um deles, em Copacabana, não conseguia atravessar a rua sem que dez poetas concretos o perseguissem, declamando versos até fazê-lo tropeçar na faixa de pedestres. Outro, em Goiânia, recebeu proposta de casamento de nove romancistas ao mesmo tempo, cada uma prometia dedicar-lhe a segunda edição.

Com a escassez de receptores, os escribas passaram a ler uns aos outros, mas com grande má vontade. A leitura deixou de ser uma experiência agradável para virar espionagem: lia-se às pressas apenas para acusar o colega de plágio. E plágio, nesse Brasil, é como celular: todo mundo tem o seu.

Foi nesse contexto que nasceu um novo tipo de crime: ler por prazer. Quem fosse flagrado lendo escondido, sem a intenção de resenhar, era preso por submissão intelectual. A pena máxima: ouvir escritores de autoajuda lendo os próprios livros, sem revisão, por doze horas seguidas. Tortura refinada.

O Brasil se tornaria assim a primeira nação em que, a cada esquina, havia uma livraria com centenas de autores brigando para que alguém conhecesse ao menos a orelha de suas obras. Loja de livros passou de comércio a ringue.

Em 2075, restava apenas um leitor-raiz, escondido nas catacumbas da Biblioteca Nacional, lendo com calma e sorrindo. Um monstro em extinção. Talvez o último brasileiro livre. E certamente o criminoso mais procurado do país.