Alguém ainda acha que escrever não é trabalho? Bem, pode ser que não seja mesmo, conforme o que consideramos, seriamente, como trabalho. Já sobre ser trabalhoso ou dar trabalho, acho que ninguém duvida. Ou nem tenta escrever, que é para nem poder duvidar.

Às vezes vou ao encontro de pessoas jovens que leram livros que escrevi e publiquei. Normalmente, essa moçada faz perguntas sobre o processo criativo ou sobre a vida de escritora que eles pensam que existe (glamour, riqueza etc.). Faço questão de ser honesta, sem cair no ridículo, ao ponto de perguntarem então o que estou fazendo ali, por que não moro embaixo da ponte etc. Fico no limite entre a vida real média e o amor pela literatura. E um garoto, numa dessas, me contou que achou dificílimo executar a tarefa que a professora demandou, depois da leitura de um dos livros. Tratava-se de Romieta & Julieu, minha tecnotragédia amorosa quase totalmente chupinhada de Shakespeare, que já é uma espécie de tradução ou versão supercontemporânea daquela história de amor e ódio que já nascemos sabendo. No trabalho com a obra, que mantive como peça de teatro, mas com muitas concessões à narrativa em prosa, a professora dividiu a turma em pequenos grupos e distribuiu tarefas que teriam como resultado a encenação do clássico repaginado. Um dos grupos seria o dos roteiristas, isto é, alunas e alunos cuja missão seria adaptar o texto do livro, escolher partes sem perder a coerência, encurtar e ajustar ao horário de aula (as escolas, como sabemos, funcionam em assuntos fragmentados e quase nunca conectados entre si, de maneira que temos sempre a correta impressão de que não sabemos nada direito). Pois então: o tal garoto era um desses sortudos que teriam de ler, reler, treler, selecionar, repensar, remontar, resumir, reescrever e propor um texto encenável.

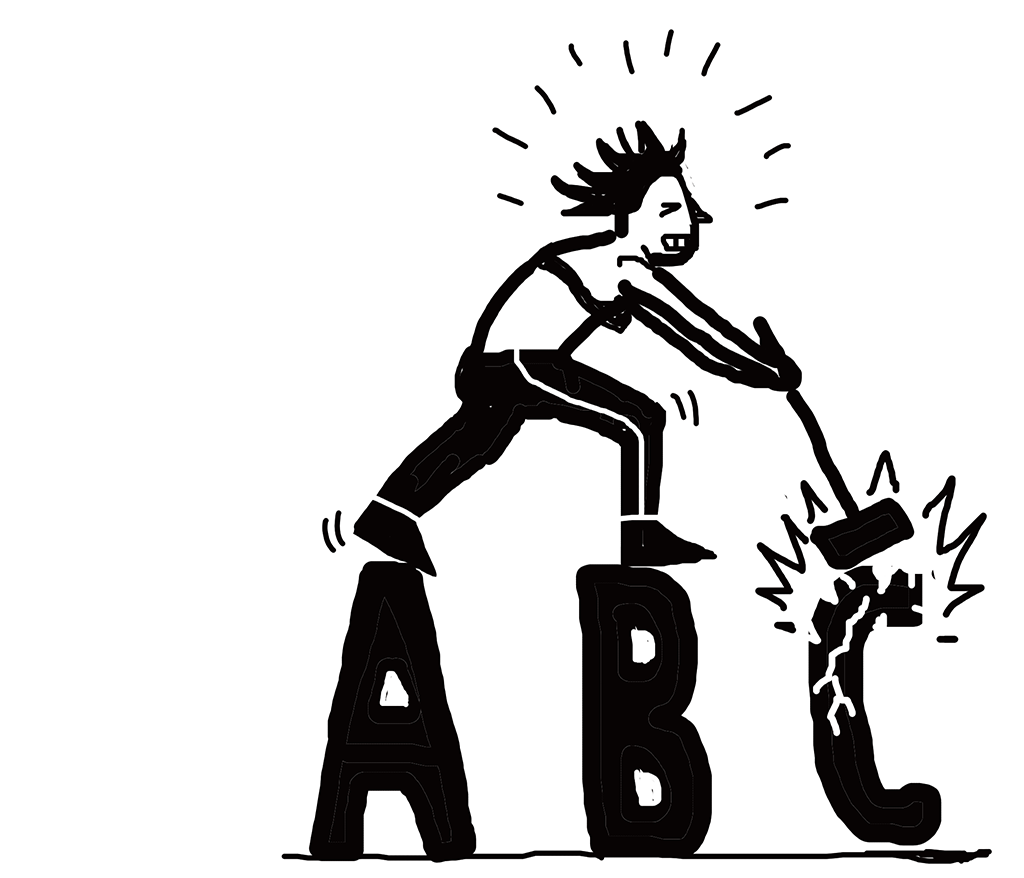

Lá durante nossa conversa, meu jovem amigo deu um depoimento sincero, relatando a experiência que o fez constatar que escrever é muito difícil. E ele punha superlativos, dizia achei dificílimo, e no olhar do garoto eu via certo sofrimento escolar, mas também uma sombra de admiração por quem consegue cumprir esse tipo de tarefa fingindo costume ou sem suar demais a camisa. Como se isso existisse, convenhamos. Se alguém diz que sai fácil ou que é um lance genial, penso cá: não é escrita, é psicografia.

A confissão admirada do adolescente deve ter despertado outras curiosidades na vizinhança, tanto que uma garota, sentada um pouco mais adiante, resolveu perguntar quanto tempo levei para escrever Romieta. E o ooohhh foi geral quando eu disse de três a quatro meses, referindo-me à escrita propriamente. Pareceu-lhes muito, entendi. Omiti ou descontei aqueles anos em que a ideia ricocheteava em minha mente e não conseguia sair; ou aquele tempo em que senti que escrevia sem escrever, que anotava mentalmente, rabiscava bilhetinhos para mim mesma, sonhando com o momento de me lançar à tarefa, diante da tela do computador.

Em outra escola, na mesma época, o ooohhh foi quando respondi a uma pergunta sobre qual seria o maior desafio de escrever um livro, e respondi com uma quase palestra feminista. O que eu disse estava fora da escrita em si: pararem de me interromper e de fragmentar meu tempo. E a moçada não esperava por essa. Talvez tivessem a expectativa de ouvir clichês sobre a língua portuguesa, a gramática, a extensão do texto etc., e ouviram outros clichês sobre mulheres que não conseguem o respeito de quem está ao redor, dentro de casa. Clichê? Sei lá se já são. Um garoto sentado bem diante de mim se incomodou, tenho certeza. Revirou-se na poltrona e se escandalizou ao saber que até meu filho me incomodava com seus pedidos óbvios no meu momento de trabalho. O jovem mexia os braços e dizia: mas até seu FI-LHO? E na pergunta vinha uma enxurrada de críticas a uma potencial maternidade desleixada e malvada. Onde já se viu? Dei meu exemplo contrastivo de cena de filme/novela: o pai escritor que se tranca na biblioteca para escrever e conta com os serviços da cozinheira, copeira, babá e esposa, figura feminina que o protege e à sua arte das interrupções comezinhas do mundo doméstico (e do mundo todo), enquanto ele, é claro, exerce sua genialidade literária, alimentado, vestido e cheiroso (ou fumando ou mascando chiclete). Só disse ao garoto: também quero. Ao que ele não conseguiu retrucar. Por que eu não poderia? Bem, o fato é que jogo nas onze: escrevo, lavo, passo, cozinho, nino, podo, rego, cuido das pets, do pimpolho e, de quebra, daí das brechas, sai um livro. Fazer o quê? Com textura de ressentimento e cheiro forte de persistência. E as meninas na plateia… Só olhando, só olhando.