Canções do exílio (11) — desocupado, de Roberto Schwarz

À tarde fui ao aquário

esperançoso de ver um tubarão

que temperasse de calma

e ferocidade a minha escrita

edulcorada pela imprecisão do medo

(Corações veteranos, 1974)

Cancan do exílio, de Geraldo Carneiro

o Brasil é uma ilha de tranquilidade

o Brasil é uma ilha

o Brasil é uma

o Brasil é?

ser ou não ser, esta é a questão

será mais nobre desafiar o tempo

etc. etc. e tal

ou desafiar o aparelho policial?

eu, se fosse você

brincando brincando

escolheria a primeira hipótese

democracia é o cacete

(Piquenique em Xanadu, 1988)

Os dois poemas acima — de R. Schwarz e G. Carneiro — pertencem à longa série de obras que têm na ufanista Canção do exílio (1843), do maranhense e romântico Gonçalves Dias, a matriz de tantas paródias. A reunião dos dois poemas se deve ao fato de estarem ambos na recente publicação Memorial poético dos anos de chumbo — uma antologia (Zouk, 2024). Além deles, na antologia, em torno do tema nuclear do exílio, há também poemas de Loreta Valadares, Luis Fernando Verissimo, Mário Quintana e Moacyr Félix. Afora estes, entre alguns conhecidos, recordemos as versões de Carlos Drummond, Oswald de Andrade, Murilo Mendes, Eduardo Alves da Costa, José Paulo Paes, Chico Buarque, Ferreira Gullar, Cacaso, Affonso Romano de Sant’Anna, Jô Soares e ainda outros. (Para uma aproximação às dezenas de paródias da canção gonçalvina, ver dissertação de Sylvia Cyntrão — UnB, 1988: A ideologia nas canções de exílio: ufanismo e crítica. Há, posteriores, muitos estudos acerca dos muitos poemas que têm o exílio como matéria).

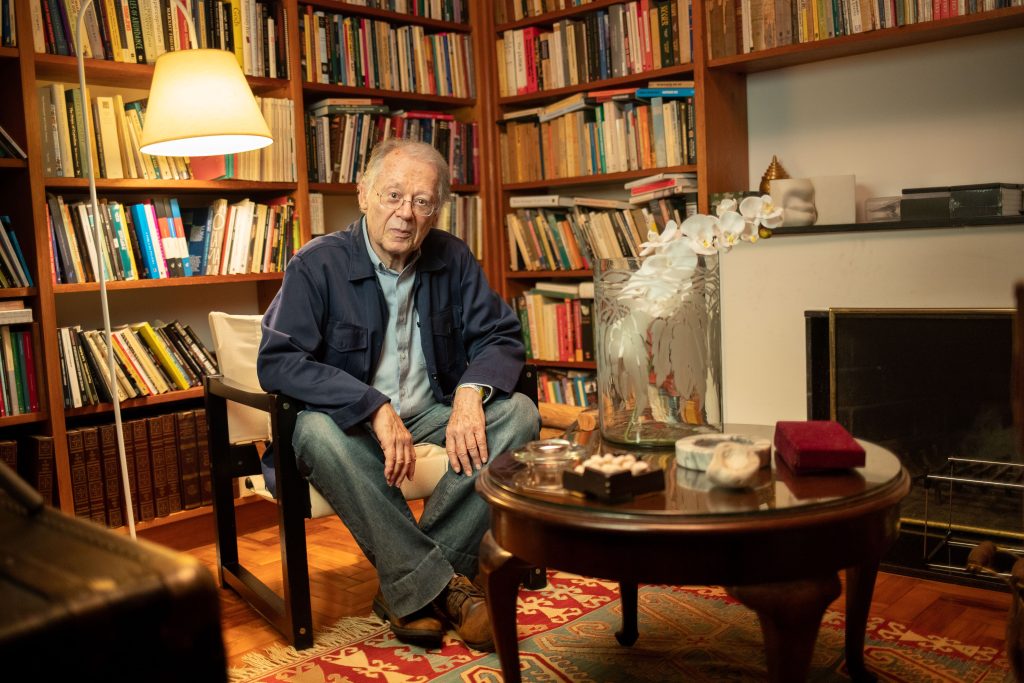

Desocupado, de Schwarz, é o penúltimo de 12 poemas de uma série nomeada exatamente Canções do exílio. Nos demais poemas, se fala de amigos desaparecidos, de “livros de esquerda”, do colega Celso Furtado, da “fuga de capitais”, encontros e desencontros, coisas comezinhas do cotidiano, tudo em tom leve e mesmo bem-humorado, apesar da gravidade da situação, com alusões a passeios e lugares estranhos — Schwarz esteve, de fato, exilado em Paris, por cerca de dez anos (1969-78). Quando volta, leciona na Unicamp, firmando-se como um dos maiores críticos de literatura do país. No poema, publicado nos plúmbeos anos 1970, ressalta a imagem do “tubarão” que, para o poeta, poderia metaforizar a figura de algo que desse a sua escrita “edulcorada” (branda, suave) um sabor de “calma/ e ferocidade”. De fato, no poema o tempero se equilibra: esperança e medo convivem, como talvez, numa tarde, um desocupado/exilado/poeta em Paris tenha sentido, pensando no país que teve de abandonar. A condição de intelectual marxista, com que, desde sempre, foi rotulado, parece ter sido suficiente para a situação de exílio forçado.

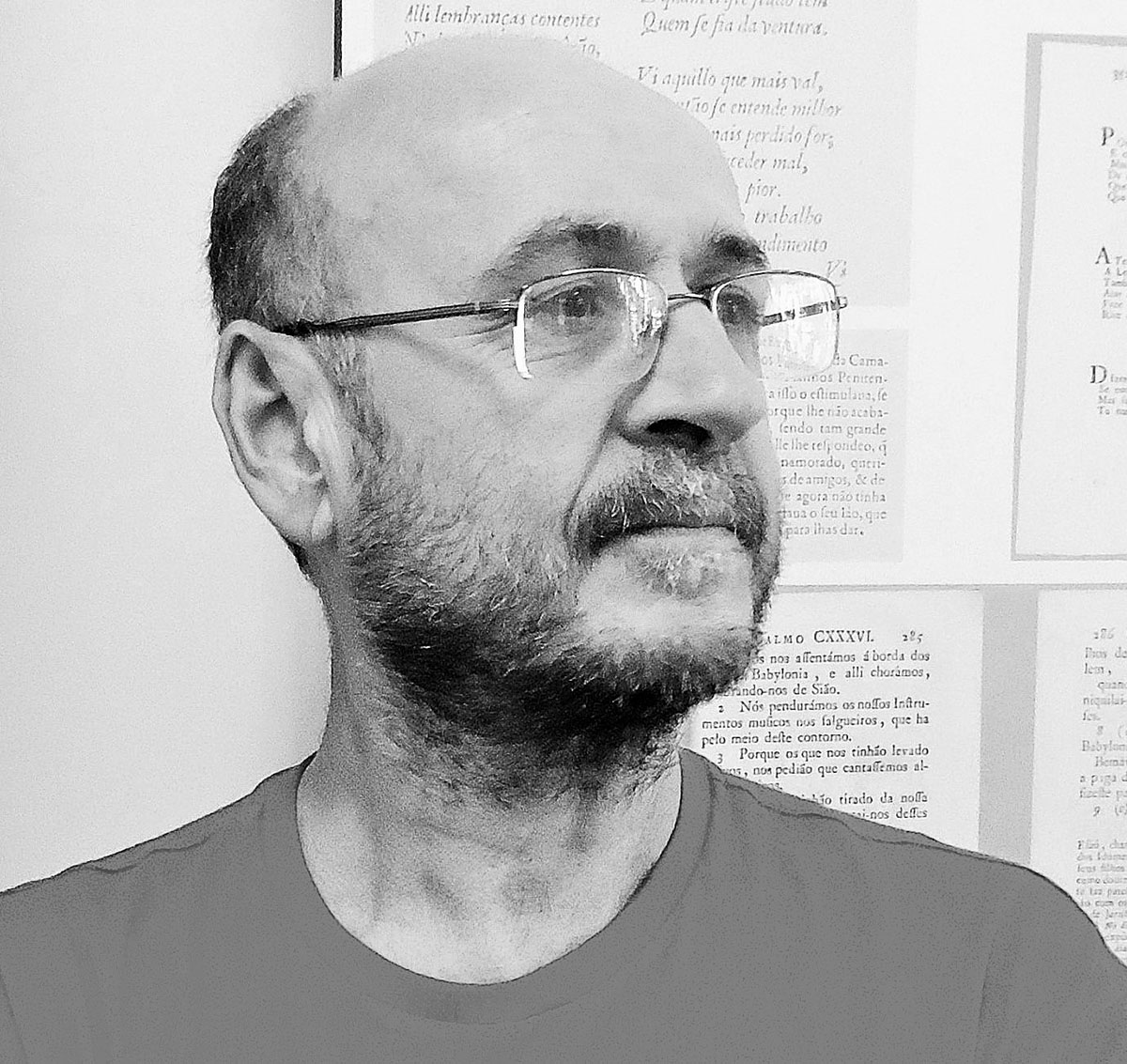

Diferentemente de Gonçalves Dias, que se encontrava em Portugal quando da feitura de seu poema, e a saudade do país exageradamente idealizado o comovia, e diferentemente do colega exilado vivendo em Paris, Geraldo Carneiro permaneceu no Brasil durante o governo militar. Nascido em 1952, tinha apenas 12 anos quando veio o golpe de 1964. Em paralelo à trajetória de poeta, o mineiro radicado no Rio desde os três anos também se destacou como letrista, tradutor, dramaturgo, roteirista, com trabalhos para televisão. Em 2016, tornou-se membro da ABL. Sua atuação em diversas mídias populares se liga à sua maneira de fazer poemas, como neste Cancan do exílio, em que os versos despojados, diretos, engraçados, fragmentários questionam claramente uma situação em que o poder policial se põe a serviço de um governo antidemocrático.

O verso inicial recupera parte de frase atribuída ao presidente Ernesto Geisel, “o Brasil é uma ilha de tranquilidade num mar de turbulências”. A frase, já recortada, provoca estranhamento, dada a obviedade de o país, durante a ditadura, estar bem distante de ser “uma ilha de tranquilidade”: a resistência (possível) à censura, por exemplo, da parte de jornalistas, sindicalistas, estudantes, intelectuais, artistas etc. mostra, ao contrário, o caos de um país violento, corrupto e à deriva. A redução da frase nos versos 2, 3 e 4 (“o Brasil é uma ilha/ o Brasil é uma/ o Brasil é?”) instiga a reflexão a ponto de, em nova apropriação intertextual, o país ter indagada a própria existência, em molde shakespeareano: “o Brasil é [ou não é]?”. Entre o enfrentamento de uma questão metafísica (tempo) ou histórica (polícia), o poeta aconselha e escolhe o caminho da arte com humor crítico, mesmo porque, como diria o último presidente militar (João Figueiredo), ecoando o derradeiro verso do poema, “quem for contra a democracia eu prendo e arrebento”. Com “brinCANdo brinCANdo”, sutilmente, o poema incorpora o Cancan do título, dança francesa intensa, movimentada, rítmica, pulsante, envolvente, que em nada lembra “ilha de tranquilidade”.

Para Theodor Adorno, os antagonismos sociais se inscrevem na forma, que nada mais é do que um “conteúdo sedimentado”. No Prefácio a Filosofia da nova música, dirá: “Trata-se apenas da música. Como poderá estar constituído um mundo em que até os problemas do contraponto são testemunhos de conflitos inconciliáveis?”. Ou seja, nos “problemas do contraponto” se registram “conflitos inconciliáveis”; na forma o conteúdo social se sedimenta, na forma os antagonismos históricos se gravam, feito uma tatuagem no corpo. Cabe ao crítico da cultura perceber os modos como essa tatuagem se faz. A obra de arte não deve, para Adorno, ser encarada como estudo sociológico, filosófico, histórico; tampouco a arte resistiria como um monumento imanente, autossuficiente, intransitivo. Arte e mundo, arte e vida, arte e sociedade, arte e história se conectam continuamente — o sujeito, o artista, o poeta é o caminho por onde essas conexões transitam, e a obra é a forma final dessa conexão.

O poema Desocupado, de Schwarz, é apenas um no conjunto de doze dedicados ao tema do exílio, e isso já diz do interesse, do envolvimento, da preocupação do cidadão efetivamente exilado. No poema nº 3, Divagações no cais, algumas questões do poema nº 11 já se desenham:

Há fuga de capitais

devido às medidas policiais

nesta não acredito mais

onde estais

que não nos achacais

meus sentimentos nacionais

diluem-se mais e mais

estranha essa paz

o que será que preparais

A presença da polícia em ambos os poemas se faz notar, e tal reiteração não é à toa: no país de então, policiais se viram investidos de toda forma de força, e a truculência foi a marca do período. O poeta declara que seus “sentimentos nacionais” estão se diluindo, talvez como se diluem zombeteiramente as rimas em “ais/az”. Aliás, a aparente paz (similar à “ilha de tranquilidade” no poema de G. Carneiro) é apenas o prenúncio de algo — e os 17 Atos institucionais, entre 1964 e 1969, são provas do que os militares sem parar preparavam: “medidas policiais”. Em A literatura de Roberto Schwarz: sujeitos e capitalismo, Tales Ab’Sáber comenta como se compõe Corações veteranos: “Personagens rebaixados e limitados, perspectivas históricas embaçadas, ausência de ideias razoáveis, baixaria elevada à ordem do dia, ideologia como pão e violência social como ar, se revelavam em uma linguagem direta e palpável, simples de certo modo, sem excesso e, principalmente, sem nenhum efeito de beleza imaginária, ou ilusão de esperança”. Informa ainda que foi o amigo diplomata Francisco Alvim que, em passagem por Paris, trouxe o livro do colega professor para publicação no Brasil.

O medo sinalizado no poema de Schwarz era um sentimento espalhado por todo o país. O poema Cancan do exílio de Geraldo Carneiro expressa a situação de quem ficou, de quem viveu um exílio interno, no caso, um “exilhado”. O criativo título, que transforma canção em cancan, traduz dois aspectos fundamentais: de um lado, o poeta parece dizer que, para sobre/viver em um lugar onde “democracia é o cacete”, há que se saber dançar conforme a música. Isso não significa adesismo, neutralidade, zona cinzenta. Mostra apenas que, diversamente de tantos que optaram pela guerrilha (urbana e rural), alguns entenderam que, naquele contexto, resistir e “desafiar o aparelho policial” poderia não ser tão “nobre”, mas, afinal, triste de um país que precisa de heróis, para lembrar Brecht. De outro lado, a opção lúdica do desbunde, de tantos poetas marginais, ganhou a simpatia de uma parcela expressiva de artistas que, fazendo arte, se opuseram ao regime violento daqueles anos de chumbo. Se dançar conforme a música pode ser uma solução, o poema, brincando brincando, com seus 12 versos polimétricos, dança pra lá e pra cá: 13-7-5-4-9-11-9-13-6-5-9-8, a seu modo “desafiando o tempo” — tempo rítmico do poema, tempo como dimensão filosófica e também o tempo histórico, dado que o poema é explícito em falar de exílio, citar Geisel, denunciar o aparelho policial e a democracia sendo vilipendiada.

O governo da ditadura divulgou à exaustão o capcioso bordão “Brasil: ame-o ou deixe-o”, como se fosse uma opção ficar ou partir. Roberto Schwarz foi levado ao exílio externo, Geraldo Carneiro experimentou um exílio interno. Schwarz busca na imagem do tubarão uma metáfora para enfrentar o medo — protagonista daqueles anos 70, de censura, tortura, perseguições e assassinatos. Carneiro explora comicamente a imagem do cancan para debochar do poder político — já estávamos na década de 1980, e a ditadura saía de cena aos poucos.

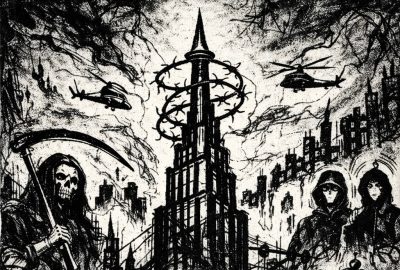

Assim como estes dois, muitos outros poetas usaram a palavra para denunciar o “país bloqueado”. A impressionante profusão de paródias da canção gonçalvina demonstra que o perigo do exílio jamais desaparece. Experimentamos recentemente esse perigo no Brasil, que ainda está aqui (quando fascistas da laia de Trump chegam ao poder). Por isso, recuperando o filosofema adorniano, os problemas do verso do poema são testemunhos de conflitos inconciliáveis: exílio não rima com tubarão, censura não rima com cancan. Em poetas tão distintos, todavia, na luta contra a ditadura, cancan e tubarão rimam — liberdade e ferocidade.